Doors to heaven

2000

Als Junge verbrachte ich die Sommerferien immer bei meiner Grossmutter in Kyjov. Die Kinder des kleinen Städchens trafen sich draussen, um zu spielen. Ein Treffpunkt für Knaben war der Asphaltplatz vor den Garagen einer grossen Wohnsiedlung. Hier spielten wir Fussball, bis die Mütter aus dem Fenster laut die Namen der Kinder riefen, wenn das Essen fertig war. Das Tor einer Garage wurde zum Ziel des Balls erklärt. Traf man, donnerte der Ball auf das Blech des Garagentors und verkündete laut den Treffer. Noch heute donnern zehnjährige Knaben ihre Fussbälle gegen dieselben Garegentore und wie die Glocke vom Kirchturm verkündet hier bei den Garage jeder Treffer den Fluss der Zeit. Zwischen Ewigkeit und Vergänglichkeit stehen die Doors to Heaven.

Das Automobil war in der Tschechoslovakei meiner Kindheit ein Symbol von Erfolg und Wohlstand. Noch mehr als in den anderen Ländern des Ostblocks waren die Männer der Autonation Ostreuropas geschickte Automechaniker. Die Skodas, Ladas, Tatras und Wartburgs wurden gepflegt und gehegt, sie wurden auseinadergeschraubt, geölt, gewartet und wenn nötig, eigenhändig repariert. Die Garage waren gut eingerichtete Werkstätten. An den Wänden hingen Werkzeuge aller Art. Hier roch es nach Schmieröl, Bier und Schweiss. Verblasste Kalenderbilder vollbusiger Blondinen klebten an den Wänden und Werkzeugkästen und weckten beim Heranwachsenden frühe Sehnsüchte. Die Männer tranken Bier und Slivovice und redeten über Kolben, Getriebe und Pferdestärken. Eine perfekte Welt für einen Jungen.

Im Sozialismus ersetzte der Gang in die Garage den sonntäglichen Weg in die Kirche. Die Garage war die Behausung des Automobils, aber auch ein Ort der Flucht und der Freiheit. Vor dem feierlichen Familienausflug wurde das Automobil aus der Garage gerollt, gewaschen und herausgeputzt. Die Reinigung des Automobils hatte nahezu kultische Dimensionen. Bei diesem Ritual halfen auch Frauen. Unser Nachbar Miroslav Tichy war dann auch gerne hier und fotografierte die Frauen, wie sie sich bückten oder aus dem Auto stiegen. Doch hierzu mehr in anderen Büchern. Vor den Garagen war am Sonntag war alles schön – die Frauen und die Autos glänzten und die Männer hatten weisse, frisch geglättete Hemden an.

Die Geschichten meiner Väter und Grossväter sind in meinen Erinnerungen mit den Geschichten ihrer Autos verflochten. Als Knabe bewunderte ich die Männer und ihre Automobile. Mein Grossvater väterlicherseits hiess Herman und besass ein Auto, das “Polularka” hiess. Es war alt und musste von Hand angeworfen werden. Jeder Ausflug begann mit dem “Anwerfen der Popularka”. Die Grossmutter und ich standen für den Ausflug bereit und beobachteten mit Spannung den Grossvater. Zunächst krempelte Grossvater die Ärmel hoch und öffnete die Motohaubenflügel. Mit angespanntem Gesicht drehte und schraubte er an Hebeln und Stellschrauben des Vergasers, prüfte die Kerzen, die Kabel und den Benzinhahn. Dann kniete Grossvater er vor Popularka nieder und steckte eine Kurbel in ein Loch im Motor. Dabei redete er Popularka gut zu, sie solle ein braves Mädchen sein und diesmal gut anspringen. Dann kurbelte Grossvater kräftig und fluchte, da Popularka lange nicht anspringen wollte. Obschon seine Flüche kaum verständlich waren, weil Grossvater immer eine Zigarette im Mundwinkel hatte, schimpfte Grossmutter, er solle doch vor dem Kind nicht so wüst reden. Wenn Popularka endlich angesprungen war, musste Grossvater schnell ins Auto steigen, Gas geben und an verschiedenen Hebeln hantieren um Popularka die richtige Mischung von Benzin und Luft zu geben. Erst wenn der Motor kräftig aufjaulte, hatten wir gewonnen und auf Grossvaters Gesicht strahlte sein breites Lächeln. Nun setzte sich Grossmutter auf den Beifahrersitz und gab mit dem linken Fuss Gas, während der Grossvater die Kurbel versorgte und die Motorhaube schloss. Der Ausflug konnte beginnen. Im Sommer fuhren wir meist an den Teich in Milotice. Es war immer spannend, ob Popularka den Hügel bewältigen würde, der uns von unserem Ziel trennte, oder mit rauchendem Motor stehe bleiben würde. Wenn der Motor zu stottern begann, musste Popularka natürlich erneut zugeredet werden, oder sie musste gar beschimpft werden.

Kurz nach meiner Geburt wurde ich in einem Wäschekorb auf dem Hintersitz eines Opel Olympia von Vater und Mutter von Prag nach Kyjov gebracht um das mich der Famillie des Vaters vorzuzeigen. Der Opel Olympia gehörte dem Vater meiner Mutter namens Vladimir und war Baujahr 1952, also nur vier Jahre älter als ich. Grossvater Vladimir war Sohn eines einfachen Eisenbahnangestellten in Karlstejn. Er stammte aus armen Verhältnissen, war aber fleissig und geschickt. Nach einer Lehre als Schmied wurde er Werkzeugmechaniker in der Prager Maschinenfabrik Kolben Danek und soll in den Deissigerjahren zweihundert Arbeiter unter sich gehabt haben. Seine angeborene Geschicklichkeit und Tatkraft in der Werkstatt waren legendär. Die Erzählungen seiner Heldentaten bewahre ich in meiner Erinnerung. Als er zwecks Famillienbesuch wieder einmal den weiten Weg von Karlstejn bei Prag nach Kyjov in der mährischen Provinz wagte, platzte der Kolben des Motors kurz vor Kyjov. Am folgenden Tag stattete Grossvater den Genossen der Schraubenfabrik in Kyjov einen Besuch ab und goss dort einen neuen Kolben nach dem beschädigten Original aus Stahl nach. Am nächsten Tag fuhr der reparierte Wagen mit dem brandneu handgefertigten Kolben tadellos 300 km zurück von Kyjov nach Prag. So geschickt war mein Grossvater Vladimir.

Männer, die meine Ursprungsfamillien prägten, konnten unterschiedlicher nicht sein. Väterlicherseits gab es Bauernsöhne, die sich zu Unternehmern hocharbeiteten, jüdische Vorfahren, Kaufleute, Besitzer einer Sodafabrik, oder Zahnärzte wie mein Grossvater Rudek, der Theaterstücke schrieb und auf seiner singenden Säge Schallplatten aufgenommen hatte, bevor er im Sommer 1942 in Majdanek umgebracht wurde. Und es gab eben der Werkstattmeister Vladimir. Mütterlicherseits erzählte man von Adeligen und Pferdehändlern, von Eisenbahnern und fleissigen Arbeitern. Autos und Pferde waren die Begleiter all meiner Vorfahren. Mütterlicherseits war die Familie Pejsa seit Generationen im Pferdehandel tätig. Urgrossvater Josef Kopecny aus Kyjov hatte einen steilen Aufstieg vom Bauernsohn zum Sattler und Riemenmacher in Kyjov geschafft. Am Ende des ersten Weltkrieges und dank der spanischen Grippe hatte er neben der Sattlerei auch das Begräbnisinstitut “Pieta” ins Leben gerufen. Als er dann noch eine gelernte Kunstblumenmacherin heiratete, die das nötige ästhetische Know How bei der Verzierung der Leichen, der Pferde und der Särge ins Geschäft brachte, war die Familie in den Deissiger Jahren in der Lage, eines der ersten Automobile in Kyjov anzuschaffen. Welch ein Aufstieg an der Svatoborska.

Pferde waren Zehntausende von Jahren für die Entwicklung unsrer Kulturen bestimmend. Das Rad, der Pflug und die Kriege wurden nicht von Menschen, sondern von Menschen und Pferden geführt. Das Zeitalter der Pferde ist im Zeitalter der Pferdestärken und der fossilen Brennstoffe noch kaum vorstellbar. So kurz ist das Gedächtnis, so mühsam das Erinnern. In Tausenden von Jahre verwandelte das Pferd Euroasien. Das Rad, der Pflug, der Sattel, die Steigbügel, der Krieg auf dem Rücken der Pferde veränderten die Welt. Erst vor einhundert, zweihundert Jahren wurden die Pferde durch Maschinen ersetzt – Automobile, Panzer, Flugzeuge, Uboote. Und Garagen ersetzten die Pferdestallungen.

Als Grossvater Vladimir bereits Neunzig war, stand sein Opel Olympia 1952 – auf Holzböcken im Garten in Karlstejn. “Ich laufe auf meinen letzten Beinen”, pflegte er zu sagen, wobei er sanft die Haube des ebenso bewegungsbehinderten Wagens streichelte. Es war klar, dieses Auto lag ihm am Herzen und teilte sein Schicksal. Ich kaufte ihm das Fahrzeug ab und nahm mir vor, es zu restaurieren. Das Ziel war, mit meinem Grossvater feierlich durch Karlstejn zu kutschieren und einen Sieg über die Zeit und den Verfall zu feiern. Grossvater starb. Meine Mutter starb. Und das Auto ist immer noch nicht fertig. Es fehlen noch die Dichtungen der Fensterscheiben und mein Wille die Heldentaten meiner Vorfahren auf dem Gebiet der Automobile fortzusetzen. Aber aufgegeben habe ich noch nicht.

Anders als in den Städten in der Schweiz, die ich nach der Emigration 1968 kennenlernte, waren die Garagen in der Tschechoslowakei nicht in die Wohnbauten integriert. Die Wohnsiedlungen im Ostblock wurden ohne Garagen gebaut. Erstens kamen die Plattenbauten der 50er Jahre ohne die teuren unterirdischen Tiefgaragen wesentlich billiger. Zweitens war das Auto kein Alltagsvehikel – es wurde nur am Sonntag gebraucht. Die sozialistischen Arbeitersiedlungen entstanden am Rande der Stadt, wo es genug billiges Bauland gab. So baute man die Garagen in einiger Entfernung neben die Siedlungen. Die Garagen wurden wie Bienenwaben in Reihen aneinander gebaut und waren alle gleich: Ein Körper aus drei Betonplatten und einem Flachdach. So entstanden neben den Siedlungen für die Arbeiter kleine Städte für Autos. Mensch und Maschine waren einander gleichgestellt. Der sozialistische Urbanismus ordnete die Dörfer neu. Den Menschen die Plattenbauten, den Autos die Garagen und den Toten die Friedhöfe.

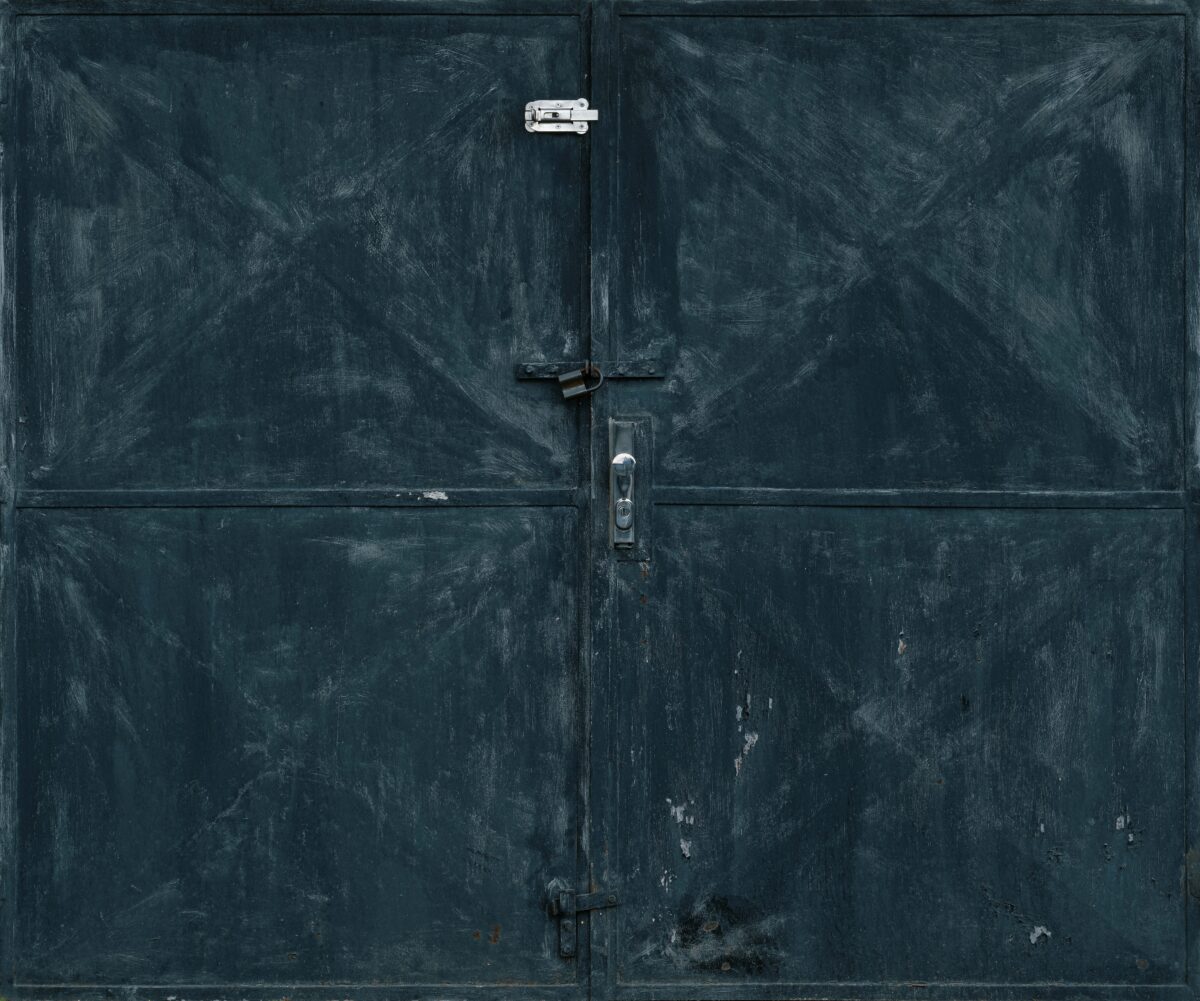

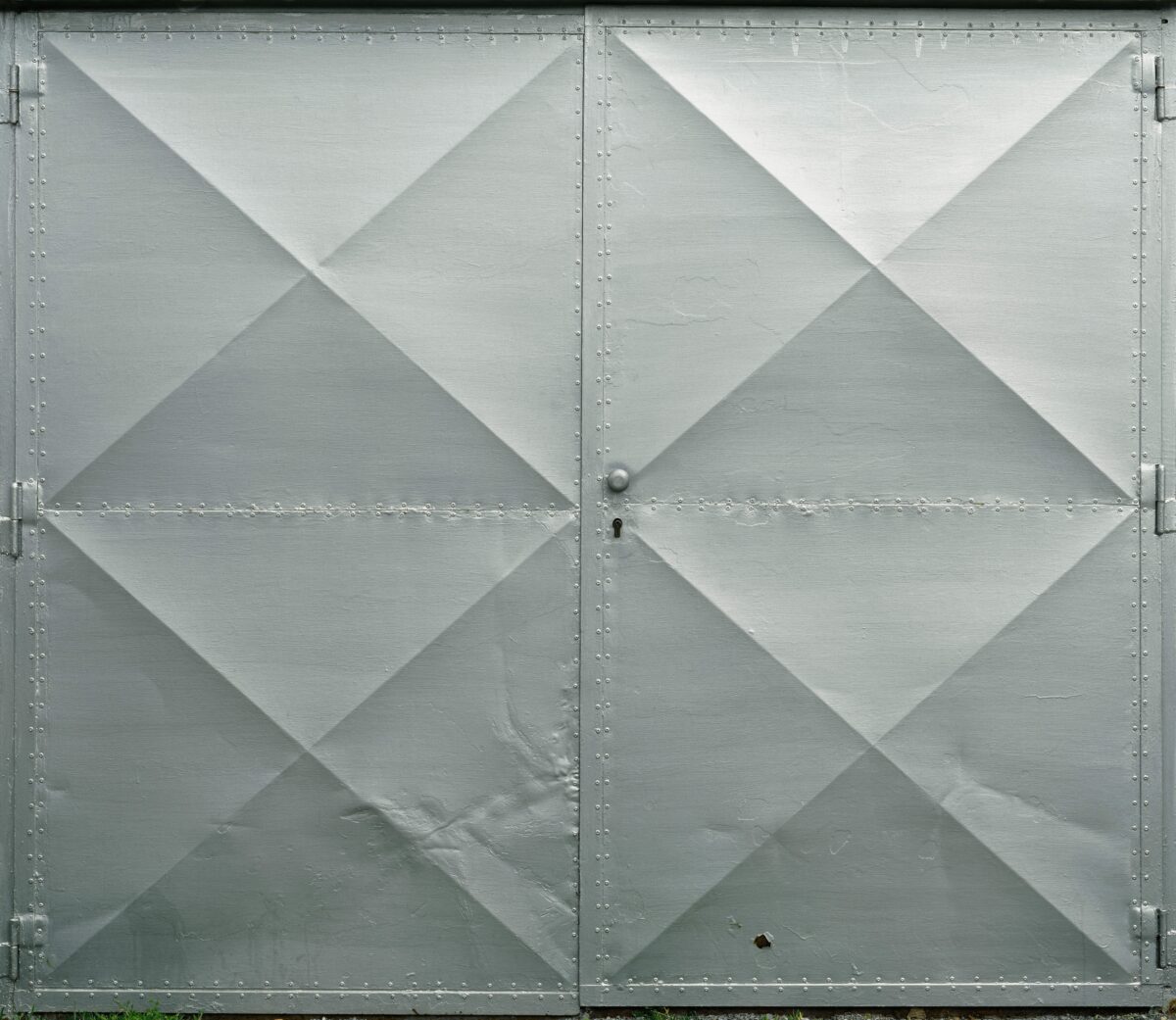

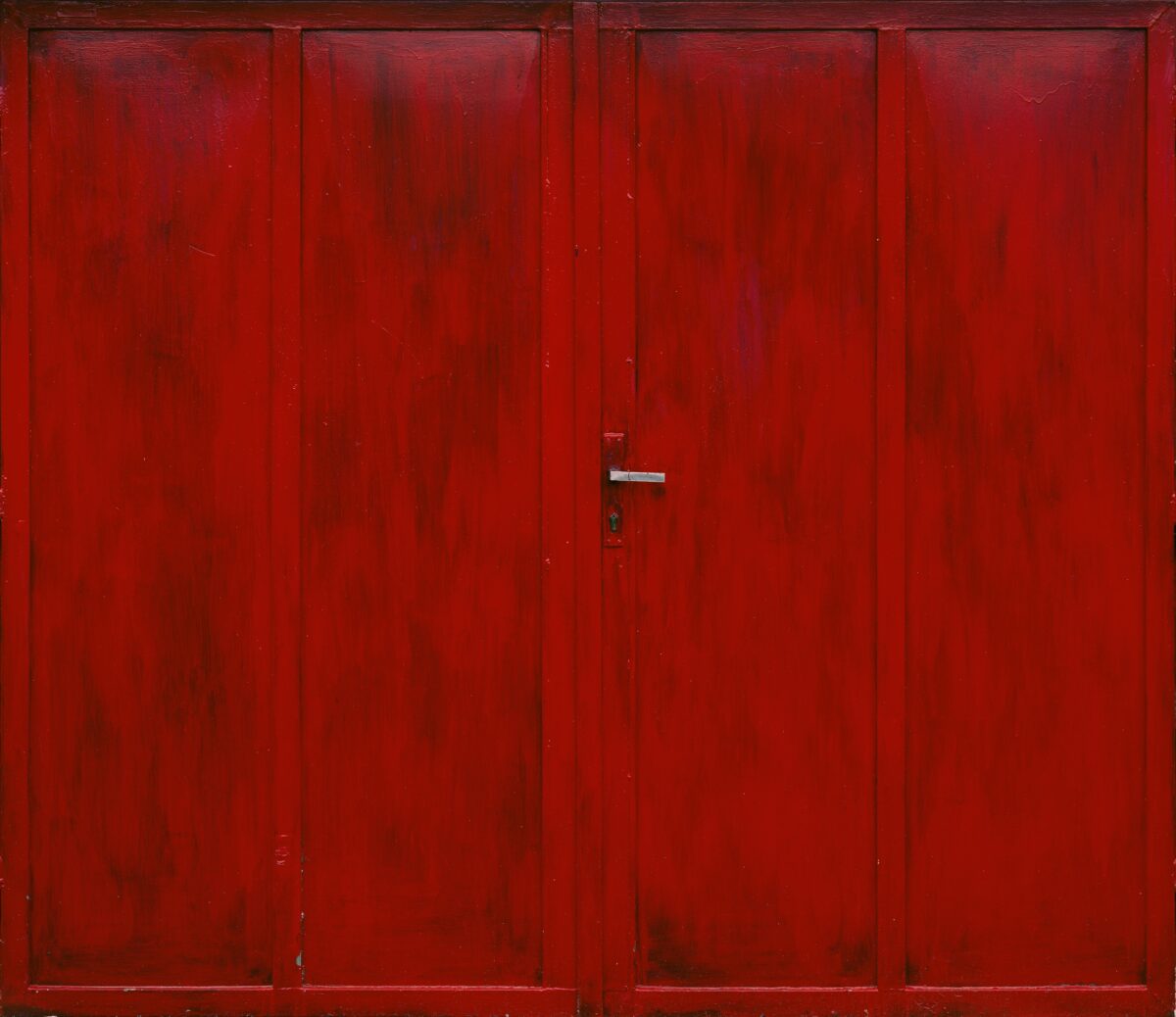

Die Vorderseite einer Garage wurde durch ein Tor geschlossen. Wie alle anderen Bauteile der Garage, war auch das Tor vorfabriziert. Die Garagen und somit auch die Tore waren alle gleich gross. Zunächst wurde ein Stahlrahmen mit Holzplanken bedeckt. Im Laufe der Zeit kamen dann verschiedene “Modelle” zur Anwendung, bei denen der Stahlrahmen mit Blechplatten bestückt wurde. Um die Stabilität der Torflügel der Garagentore zu gewährleisten, musste der Rahmen jedes Flügels verstärkt werden. Dies geschah durch kreuzförmige Verstrebungen. Auf diese “Kreuze” wurden dann wiederum meist vier Blechteile aufgeschweisst. Jetzt war das Tor zum Einbau bereit. Das Tor zum Männerparadies musste jedoch vor Irdischem geschützt werden. Die Witterung, Wind und Temperaturschwankungen lassen Eisen rosten. Vorbeugend muss der Mann sein Garagentor streichen. Zunächst entfernft man mit einem Gasbrenner die alten Farbenreste und schleift angerostete Metallteile ab. Eine Grundierung wird die erste wichtige Arbeit des Maler sein. Wenn die Grundierung trocken ist, muss sie meist noch einmal angeschliffen werden. Dann muss Mann Farbe bekennen. Welche Farbe soll das Garagentor haben? Rot? Grün? Gleiche Farbe wie der Nachbar? Gleiche Farbe wie letztes Jahr? Eine Farbe, wie sie sonst niemand hat? Oder nimmt Mann einfach einen Rest, den er in der Garage findet? Farbe steht nicht für Emotion, hier ist Farbe Konzept. Der Maler macht das ja nicht zum Spass! Er will keine Gefühle ausdrücken. Kein Platz für Expression. Nicht De Kooning oder Arnulf Rainer, hier steht Ives Klein und Günther Förg Pate. Tor an Tor, Monochrom an Monochrom, Glied um Glied, die Reihen fest geschlossen, bis zum Himmel hoch und höher noch! Seit der “Neuen Wilden” suchten wir die Unmittelbarkeit des malerischen Ausdrucks. Wir wollten weg von der akademischen Malerei zu den Naiven und den Diletanten. Viele von uns zeichneten damals mit der linken Hand. Eine Mitstudentin an der Münchner Akademie führte den Pinsel mit ihrem Analmuskel und beeindruckte die ganze Klasse von Daniel Spörri. Güther Förg erzählte mir, dass er bestimmte grossformatigen Leinwände von seiner Putzfrau anfertigen lasse, der er kleine Skizzen auf Papier als Vorlage gab. Von Baselitz und Penk, bis Andy Hope 1930 und Jonathan Meese suchten die Maler das ungekünstelte authentische Bild, wie es nur ein Laie, ein Kind, oder ein Verrückter malen konnten. Oder eben jemand, der sein Garagentor malt. Private Malerarbeiten wurden im realexistierenden Sozialus nicht von Berufsmalern ausgeführt. Der Maler war der Mann, dem die Garage gehörte. Das Garagentor war das Tor zu seinem Paradies – oder zumindest ein Bild davon, eine Art abstraktes Selbstbildnis. Die Garagentore sind Malereien von Männern, die sich natürlich nicht als Künstler verstanden. Sie malen – weil sie malen müssen!. Die Garagentore sind Amateurgemälde. Es fehlt alles Gekünstelte, jegliche Maniriertheit, der Drang zur Verzierung, zum Ausdruck, zum Ornament. Jedes Tor ist ein Gemälde, das den Maler sichtbar macht. Sein Strich, die Wahl der Farbe, die Art des Farbauftrags, alles lässt uns den Autor erahnen. Kein Torbild ist wie das andere. Ein Bild eines unbekannten Malers, ohne künstlerische Absichten. Eine grosse Fläche mit möglichst wenig Farbe in möglichst kurzer Zeit zu bemalen, gut genug um das Tor für lange Zeit vor Rost zu schüzten und schön genug, um sich nicht vor den Nachbaren schämen zu müssen.

Ein grauer Wintertag ist ideal, um bei natürlichen Licht Bilder zu fotografieren. Zusammen mit Ondrej Polák fotografierte ich achzehn Garagen, die ich nach malerischen Kriterien ausgewählt habe. Ondrej Polak ist in Prag ein gesuchter Museumsfotograf, spezialisiert auf Fotofrafie von Gemälden und Ausstellungen. Ich bat Ondrej, die Garagen wie Gemälde zu behandeln. Wir fotografierten auf Kodak E 100 Film (9 x 13 cm Positive) und vergrösserten dann auf Kodak Endura Fotopapier. Die Unikate liess ich in Eichenholzrahmen justieren. Als Format wählte ich die Höhe von 80 cm, das entspracht der halben Höhe der Garagen, also etwa einem Viertel der Fläche des Garegentors. Ein Vierlel ist ein besonderer Massstab – zu gross für ein Model und zu klein für eine Replik der Wirklichkeit.

Als Junge verbrachte ich die Sommerferien immer bei meiner Grossmutter in Kyjov. Die Kinder des kleinen Städchens trafen sich draussen, um zu spielen. Ein Treffpunkt für Knaben war der Asphaltplatz vor den Garagen einer grossen Wohnsiedlung. Hier spielten wir Fussball, bis die Mütter aus dem Fenster laut die Namen der Kinder riefen, wenn das Essen fertig war. Das Tor einer Garage wurde zum Ziel des Balls erklärt. Traf man, donnerte der Ball auf das Blech des Garagentors und verkündete laut den Treffer. Noch heute donnern zehnjährige Knaben ihre Fussbälle gegen dieselben Garegentore und wie die Glocke vom Kirchturm verkündet hier bei den Garage jeder Treffer den Fluss der Zeit. Zwischen Ewigkeit und Vergänglichkeit stehen die Doors to Heaven.

Das Automobil war in der Tschechoslovakei meiner Kindheit ein Symbol von Erfolg und Wohlstand. Noch mehr als in den anderen Ländern des Ostblocks waren die Männer der Autonation Ostreuropas geschickte Automechaniker. Die Skodas, Ladas, Tatras und Wartburgs wurden gepflegt und gehegt, sie wurden auseinadergeschraubt, geölt, gewartet und wenn nötig, eigenhändig repariert. Die Garage waren gut eingerichtete Werkstätten. An den Wänden hingen Werkzeuge aller Art. Hier roch es nach Schmieröl, Bier und Schweiss. Verblasste Kalenderbilder vollbusiger Blondinen klebten an den Wänden und Werkzeugkästen und weckten beim Heranwachsenden frühe Sehnsüchte. Die Männer tranken Bier und Slivovice und redeten über Kolben, Getriebe und Pferdestärken. Eine perfekte Welt für einen Jungen.

Im Sozialismus ersetzte der Gang in die Garage den sonntäglichen Weg in die Kirche. Die Garage war die Behausung des Automobils, aber auch ein Ort der Flucht und der Freiheit. Vor dem feierlichen Familienausflug wurde das Automobil aus der Garage gerollt, gewaschen und herausgeputzt. Die Reinigung des Automobils hatte nahezu kultische Dimensionen. Bei diesem Ritual halfen auch Frauen. Unser Nachbar Miroslav Tichy war dann auch gerne hier und fotografierte die Frauen, wie sie sich bückten oder aus dem Auto stiegen. Doch hierzu mehr in anderen Büchern. Vor den Garagen war am Sonntag war alles schön – die Frauen und die Autos glänzten und die Männer hatten weisse, frisch geglättete Hemden an.

Die Geschichten meiner Väter und Grossväter sind in meinen Erinnerungen mit den Geschichten ihrer Autos verflochten. Als Knabe bewunderte ich die Männer und ihre Automobile. Mein Grossvater väterlicherseits hiess Herman und besass ein Auto, das “Polularka” hiess. Es war alt und musste von Hand angeworfen werden. Jeder Ausflug begann mit dem “Anwerfen der Popularka”. Die Grossmutter und ich standen für den Ausflug bereit und beobachteten mit Spannung den Grossvater. Zunächst krempelte Grossvater die Ärmel hoch und öffnete die Motohaubenflügel. Mit angespanntem Gesicht drehte und schraubte er an Hebeln und Stellschrauben des Vergasers, prüfte die Kerzen, die Kabel und den Benzinhahn. Dann kniete Grossvater er vor Popularka nieder und steckte eine Kurbel in ein Loch im Motor. Dabei redete er Popularka gut zu, sie solle ein braves Mädchen sein und diesmal gut anspringen. Dann kurbelte Grossvater kräftig und fluchte, da Popularka lange nicht anspringen wollte. Obschon seine Flüche kaum verständlich waren, weil Grossvater immer eine Zigarette im Mundwinkel hatte, schimpfte Grossmutter, er solle doch vor dem Kind nicht so wüst reden. Wenn Popularka endlich angesprungen war, musste Grossvater schnell ins Auto steigen, Gas geben und an verschiedenen Hebeln hantieren um Popularka die richtige Mischung von Benzin und Luft zu geben. Erst wenn der Motor kräftig aufjaulte, hatten wir gewonnen und auf Grossvaters Gesicht strahlte sein breites Lächeln. Nun setzte sich Grossmutter auf den Beifahrersitz und gab mit dem linken Fuss Gas, während der Grossvater die Kurbel versorgte und die Motorhaube schloss. Der Ausflug konnte beginnen. Im Sommer fuhren wir meist an den Teich in Milotice. Es war immer spannend, ob Popularka den Hügel bewältigen würde, der uns von unserem Ziel trennte, oder mit rauchendem Motor stehe bleiben würde. Wenn der Motor zu stottern begann, musste Popularka natürlich erneut zugeredet werden, oder sie musste gar beschimpft werden.

Kurz nach meiner Geburt wurde ich in einem Wäschekorb auf dem Hintersitz eines Opel Olympia von Vater und Mutter von Prag nach Kyjov gebracht um das mich der Famillie des Vaters vorzuzeigen. Der Opel Olympia gehörte dem Vater meiner Mutter namens Vladimir und war Baujahr 1952, also nur vier Jahre älter als ich. Grossvater Vladimir war Sohn eines einfachen Eisenbahnangestellten in Karlstejn. Er stammte aus armen Verhältnissen, war aber fleissig und geschickt. Nach einer Lehre als Schmied wurde er Werkzeugmechaniker in der Prager Maschinenfabrik Kolben Danek und soll in den Deissigerjahren zweihundert Arbeiter unter sich gehabt haben. Seine angeborene Geschicklichkeit und Tatkraft in der Werkstatt waren legendär. Die Erzählungen seiner Heldentaten bewahre ich in meiner Erinnerung. Als er zwecks Famillienbesuch wieder einmal den weiten Weg von Karlstejn bei Prag nach Kyjov in der mährischen Provinz wagte, platzte der Kolben des Motors kurz vor Kyjov. Am folgenden Tag stattete Grossvater den Genossen der Schraubenfabrik in Kyjov einen Besuch ab und goss dort einen neuen Kolben nach dem beschädigten Original aus Stahl nach. Am nächsten Tag fuhr der reparierte Wagen mit dem brandneu handgefertigten Kolben tadellos 300 km zurück von Kyjov nach Prag. So geschickt war mein Grossvater Vladimir.

Männer, die meine Ursprungsfamillien prägten, konnten unterschiedlicher nicht sein. Väterlicherseits gab es Bauernsöhne, die sich zu Unternehmern hocharbeiteten, jüdische Vorfahren, Kaufleute, Besitzer einer Sodafabrik, oder Zahnärzte wie mein Grossvater Rudek, der Theaterstücke schrieb und auf seiner singenden Säge Schallplatten aufgenommen hatte, bevor er im Sommer 1942 in Majdanek umgebracht wurde. Und es gab eben der Werkstattmeister Vladimir. Mütterlicherseits erzählte man von Adeligen und Pferdehändlern, von Eisenbahnern und fleissigen Arbeitern. Autos und Pferde waren die Begleiter all meiner Vorfahren. Mütterlicherseits war die Familie Pejsa seit Generationen im Pferdehandel tätig. Urgrossvater Josef Kopecny aus Kyjov hatte einen steilen Aufstieg vom Bauernsohn zum Sattler und Riemenmacher in Kyjov geschafft. Am Ende des ersten Weltkrieges und dank der spanischen Grippe hatte er neben der Sattlerei auch das Begräbnisinstitut “Pieta” ins Leben gerufen. Als er dann noch eine gelernte Kunstblumenmacherin heiratete, die das nötige ästhetische Know How bei der Verzierung der Leichen, der Pferde und der Särge ins Geschäft brachte, war die Familie in den Deissiger Jahren in der Lage, eines der ersten Automobile in Kyjov anzuschaffen. Welch ein Aufstieg an der Svatoborska.

Pferde waren Zehntausende von Jahren für die Entwicklung unsrer Kulturen bestimmend. Das Rad, der Pflug und die Kriege wurden nicht von Menschen, sondern von Menschen und Pferden geführt. Das Zeitalter der Pferde ist im Zeitalter der Pferdestärken und der fossilen Brennstoffe noch kaum vorstellbar. So kurz ist das Gedächtnis, so mühsam das Erinnern. In Tausenden von Jahre verwandelte das Pferd Euroasien. Das Rad, der Pflug, der Sattel, die Steigbügel, der Krieg auf dem Rücken der Pferde veränderten die Welt. Erst vor einhundert, zweihundert Jahren wurden die Pferde durch Maschinen ersetzt – Automobile, Panzer, Flugzeuge, Uboote. Und Garagen ersetzten die Pferdestallungen.

Als Grossvater Vladimir bereits Neunzig war, stand sein Opel Olympia 1952 – auf Holzböcken im Garten in Karlstejn. “Ich laufe auf meinen letzten Beinen”, pflegte er zu sagen, wobei er sanft die Haube des ebenso bewegungsbehinderten Wagens streichelte. Es war klar, dieses Auto lag ihm am Herzen und teilte sein Schicksal. Ich kaufte ihm das Fahrzeug ab und nahm mir vor, es zu restaurieren. Das Ziel war, mit meinem Grossvater feierlich durch Karlstejn zu kutschieren und einen Sieg über die Zeit und den Verfall zu feiern. Grossvater starb. Meine Mutter starb. Und das Auto ist immer noch nicht fertig. Es fehlen noch die Dichtungen der Fensterscheiben und mein Wille die Heldentaten meiner Vorfahren auf dem Gebiet der Automobile fortzusetzen. Aber aufgegeben habe ich noch nicht.

Anders als in den Städten in der Schweiz, die ich nach der Emigration 1968 kennenlernte, waren die Garagen in der Tschechoslowakei nicht in die Wohnbauten integriert. Die Wohnsiedlungen im Ostblock wurden ohne Garagen gebaut. Erstens kamen die Plattenbauten der 50er Jahre ohne die teuren unterirdischen Tiefgaragen wesentlich billiger. Zweitens war das Auto kein Alltagsvehikel – es wurde nur am Sonntag gebraucht. Die sozialistischen Arbeitersiedlungen entstanden am Rande der Stadt, wo es genug billiges Bauland gab. So baute man die Garagen in einiger Entfernung neben die Siedlungen. Die Garagen wurden wie Bienenwaben in Reihen aneinander gebaut und waren alle gleich: Ein Körper aus drei Betonplatten und einem Flachdach. So entstanden neben den Siedlungen für die Arbeiter kleine Städte für Autos. Mensch und Maschine waren einander gleichgestellt. Der sozialistische Urbanismus ordnete die Dörfer neu. Den Menschen die Plattenbauten, den Autos die Garagen und den Toten die Friedhöfe.

Die Vorderseite einer Garage wurde durch ein Tor geschlossen. Wie alle anderen Bauteile der Garage, war auch das Tor vorfabriziert. Die Garagen und somit auch die Tore waren alle gleich gross. Zunächst wurde ein Stahlrahmen mit Holzplanken bedeckt. Im Laufe der Zeit kamen dann verschiedene “Modelle” zur Anwendung, bei denen der Stahlrahmen mit Blechplatten bestückt wurde. Um die Stabilität der Torflügel der Garagentore zu gewährleisten, musste der Rahmen jedes Flügels verstärkt werden. Dies geschah durch kreuzförmige Verstrebungen. Auf diese “Kreuze” wurden dann wiederum meist vier Blechteile aufgeschweisst. Jetzt war das Tor zum Einbau bereit. Das Tor zum Männerparadies musste jedoch vor Irdischem geschützt werden. Die Witterung, Wind und Temperaturschwankungen lassen Eisen rosten. Vorbeugend muss der Mann sein Garagentor streichen. Zunächst entfernft man mit einem Gasbrenner die alten Farbenreste und schleift angerostete Metallteile ab. Eine Grundierung wird die erste wichtige Arbeit des Maler sein. Wenn die Grundierung trocken ist, muss sie meist noch einmal angeschliffen werden. Dann muss Mann Farbe bekennen. Welche Farbe soll das Garagentor haben? Rot? Grün? Gleiche Farbe wie der Nachbar? Gleiche Farbe wie letztes Jahr? Eine Farbe, wie sie sonst niemand hat? Oder nimmt Mann einfach einen Rest, den er in der Garage findet? Farbe steht nicht für Emotion, hier ist Farbe Konzept. Der Maler macht das ja nicht zum Spass! Er will keine Gefühle ausdrücken. Kein Platz für Expression. Nicht De Kooning oder Arnulf Rainer, hier steht Ives Klein und Günther Förg Pate. Tor an Tor, Monochrom an Monochrom, Glied um Glied, die Reihen fest geschlossen, bis zum Himmel hoch und höher noch! Seit der “Neuen Wilden” suchten wir die Unmittelbarkeit des malerischen Ausdrucks. Wir wollten weg von der akademischen Malerei zu den Naiven und den Diletanten. Viele von uns zeichneten damals mit der linken Hand. Eine Mitstudentin an der Münchner Akademie führte den Pinsel mit ihrem Analmuskel und beeindruckte die ganze Klasse von Daniel Spörri. Güther Förg erzählte mir, dass er bestimmte grossformatigen Leinwände von seiner Putzfrau anfertigen lasse, der er kleine Skizzen auf Papier als Vorlage gab. Von Baselitz und Penk, bis Andy Hope 1930 und Jonathan Meese suchten die Maler das ungekünstelte authentische Bild, wie es nur ein Laie, ein Kind, oder ein Verrückter malen konnten. Oder eben jemand, der sein Garagentor malt. Private Malerarbeiten wurden im realexistierenden Sozialus nicht von Berufsmalern ausgeführt. Der Maler war der Mann, dem die Garage gehörte. Das Garagentor war das Tor zu seinem Paradies – oder zumindest ein Bild davon, eine Art abstraktes Selbstbildnis. Die Garagentore sind Malereien von Männern, die sich natürlich nicht als Künstler verstanden. Sie malen – weil sie malen müssen!. Die Garagentore sind Amateurgemälde. Es fehlt alles Gekünstelte, jegliche Maniriertheit, der Drang zur Verzierung, zum Ausdruck, zum Ornament. Jedes Tor ist ein Gemälde, das den Maler sichtbar macht. Sein Strich, die Wahl der Farbe, die Art des Farbauftrags, alles lässt uns den Autor erahnen. Kein Torbild ist wie das andere. Ein Bild eines unbekannten Malers, ohne künstlerische Absichten. Eine grosse Fläche mit möglichst wenig Farbe in möglichst kurzer Zeit zu bemalen, gut genug um das Tor für lange Zeit vor Rost zu schüzten und schön genug, um sich nicht vor den Nachbaren schämen zu müssen.

Ein grauer Wintertag ist ideal, um bei natürlichen Licht Bilder zu fotografieren. Zusammen mit Ondrej Polák fotografierte ich achzehn Garagen, die ich nach malerischen Kriterien ausgewählt habe. Ondrej Polak ist in Prag ein gesuchter Museumsfotograf, spezialisiert auf Fotofrafie von Gemälden und Ausstellungen. Ich bat Ondrej, die Garagen wie Gemälde zu behandeln. Wir fotografierten auf Kodak E 100 Film (9 x 13 cm Positive) und vergrösserten dann auf Kodak Endura Fotopapier. Die Unikate liess ich in Eichenholzrahmen justieren. Als Format wählte ich die Höhe von 80 cm, das entspracht der halben Höhe der Garagen, also etwa einem Viertel der Fläche des Garegentors. Ein Vierlel ist ein besonderer Massstab – zu gross für ein Model und zu klein für eine Replik der Wirklichkeit.