Onkotagebuch

2009

Onkotagebuch, im August 2009

Seit ich am 3. Juli 2009 die Diagnose eines Analcarcinoms habe, fühle ich am Arsch und benehme mich wie ein Arsch. Ich glaube ich nerve meine ganze Umgebung. Als Arzt mische ich mich in die Arbeit der Schwestern und Ärzte ein, die mich aber geduldig ertragen. Man sagt, was man ausgefressen hat, musst man auch herausscheissen.

Als Künstler muss ich meine ganz persönliche Scheisse künstlerisch verarbeiten. Reden hilft mir nicht weiter. Verbale Ausflüsse kann ich mir trotzdem nicht ganz verkneifen, doch das Schreiben hilft. So schreibe ich im Spital Hirslanden diesen Text, fotografiere und hoffe so über die Runden zu kommen. Die Behandlung wird nicht angenehm sein und zwanzig Tage dauern. Insbesondere der zweite Zyklus der Bestrahung und der Chemotherapie wird Schmerzen und unschöne Nebenwirkungen mit sich bringen. Ich werde leiden. Er sei ganz weich geworden, sagte ein befreundeter Pfarrer, der mich besuchen kommt, über einen kürzlich Verstorbenen. Der Pankreaskrebs habe ihn innert Kürze weggerafft. Windelweich sei er gewegen, am Schluss. Himmelherrgott, dachte ich mir, wenn Dich der Schmerz und Zerfall martertn, wenn Du es Dir vom Morphium zum Kotzen ist und Du kaum noch atmen kannst, dann wirst Du wohl zu einem Ei ohne harte Schale. Die Beschönigungen und Verklärungen des Leidens konnte ich nie ausstehen. Sie erinnern mich an religiöse Kitschbilder, die es in jeder Konfession zu geben scheint, ob eine 3-D Nahaufnahme des Gekreuzigten, dessen Gesichtsausdruck eher erotische Wonne als Leiden auszudrücken scheint oder ein weinender Knabe mit Krokodilstränen auf den prallen Backen und einem roten halb geöffneten Kussmund. Kann den Leiden so entzücken?

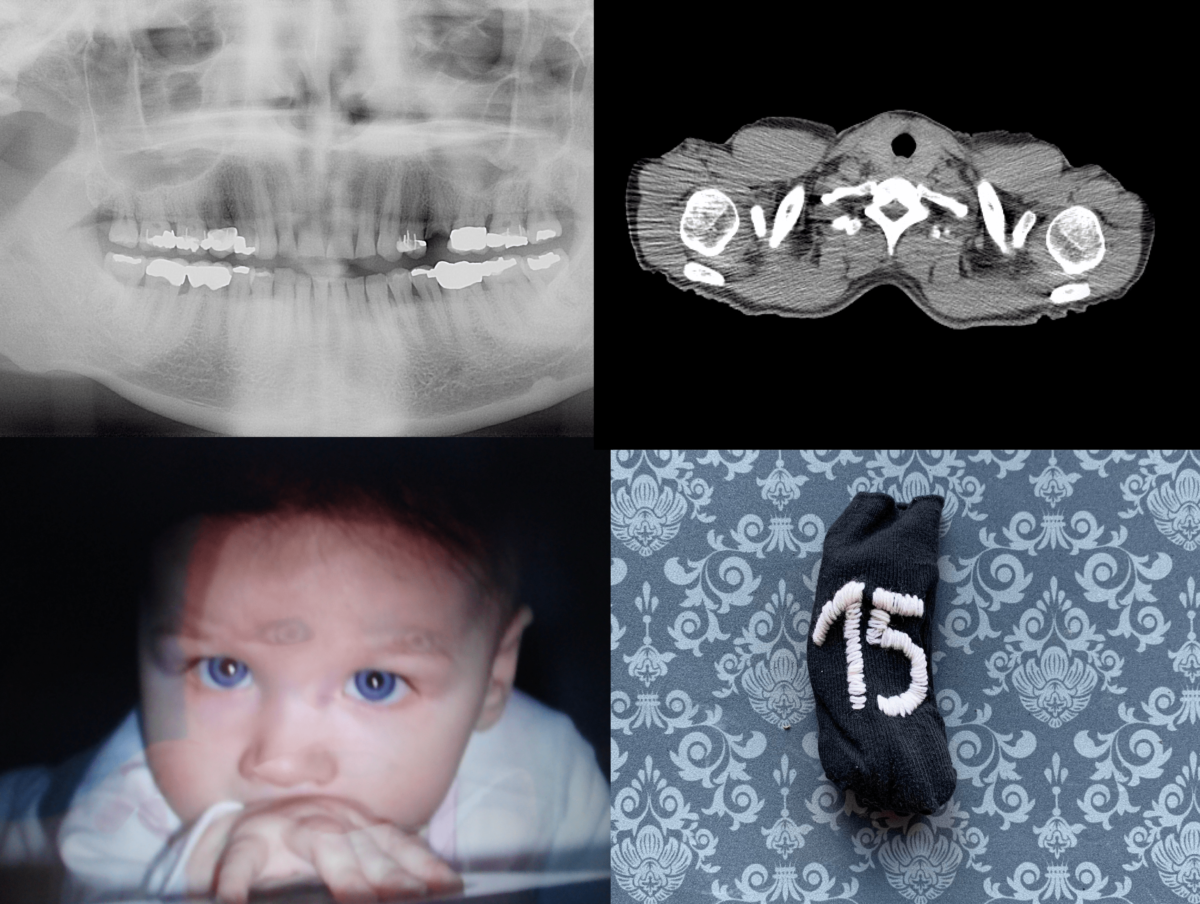

Ich habe zwanzig Paar schwarze Socken mitgenommen. Für jeden Tag ein Paar neue Socken. Ich besticke jedes Paar mit Zahlen von eins bis zwanzig. Morgen in der Früh werde ich das Sockenpaar nummer eins anziehen. Wenn ich dann am Abend die Socken Nummer eins abziehe, bleiben noch 19 Sockenpaare im Schrank.

Früher war ich carzinophob, jetzt habe ich ein Carcinom. Sollte ich das hier aber überleben, werde ich mir regelmässig alle Organe die kein Loch haben tomografieren und alle Löcher endoskopieren lassen. Die Prostata, die Bauchspeicheldrüse und die übrigen wahrscheinlichsten Killerorgane würde man am besten prophylaktisch herausschneiden lassen. Nur so schafft man sich die Sicherheit, doch noch an einer Verblödung zu verenden. Im Film „Die letzte Meile“ möchte der Hinrichtungskandidat ein letztes Mal auf die Toilette. Der Wärter beschwichtigt ihn, es machen sich alle dabei in die Hosen. So wie die Seele den Körper nach oben verlässt, enleert sich all die Scheisse des Lebens das letzte Mahl nach unten. Doch der Hinrichtungskandidat will nicht verschissen sterben. Die Gefühle der Scham über den Kontrollverlust des Schliessmuskels überwiegen die Angst vor dem Tod. Auch das hat mich überrascht. Im Thriller Pelham 123 erzählt der Bösewicht seinem Kontrahenden die Geschichte von Hunden in einem Schlittengespann im Alaskischen Eis, die während des Laufes scheissen müssen. Sie laufen und sie scheissen zugleich, weil sie müssen. Später im Gefängnis erinnerte sich die Hauptfigur an dieses Erlebnis und es wird für ihn zu einer Parabel des Überleben unter widrigsten Umständen. Tu, was Du tun musst!

Ich habe jetzt eine Scheissangst. Mein Hirn wälzt die Metaphern des Analen als der Verkörperung des Todes. Die Angst vor dem Tod, die uns in die Hosen machen lässt, Dantes Arschloch als Ausgang aus der Hölle, Scheisse als ultimates Kürzel des Todes. Die Latrinen von Auschwitz, Bilder des Todes.

Das natürliche Funktionieren unserer Organe nehmen wir undankbarerweise gar nicht zur Kenntnis. Erst die Dysfunktion lässt uns überhaupt gewahrwerden, dass wir ein Herz, eine Leber und einen Darm haben. Weniger vertraute wie Milz, Schilddrüse oder Bauchspeicheldrüse nehmen wir überhaupt erst als Krankheitsverursacher zur Kenntnis. Wie ungerecht! Eigentlich sollten wir jeden Tag danken: Liebe Leber, Herz, Lunge und Kreislauf, liebe wiesse Blutkörperchen, vielen Dank dass Ihr auch heute so brav und gesund seid, den ganzen lieben Tag arbeitet und mir dient. Und wenn dann mir 70 der Herzstillstand kommt, sollte man eigentlich sagen können: Du tapfere Pumpe! Siebzig lange Jahre hast Du ohne Pause mein Blut durch die Adern gejagt, ohne auch nur einmal geölt, repariert oder durchgeputz zu werden. Ich danke Dir und es ist ein Wunder, dass mich Du so lange ausgehalten hast!

Onkotagebuch, Mai 2014

Es ist jetzt fünf Jahre danach. Vor drei Wochen verabschidete sich mein Onkologe von mir mit den Worten, es sei besser, ich käme nicht mehr, denn die Chancen, dass er das Analcarcinom fände, seien kleiner, als dass er einen neuen Tumor entdecke. Ich drückte ihm die Hand und ging. Draussen vor dem Spital zündete ich mir eine Zigarette an und rief eine Freundin an: „Ich habe soeben meinen Onkologen verloren“, sagte ich ihr, „er wird mir fehlen.“ Sie verstand nicht. „Ich werde ihm zumindest ein Buch widmen“, fuhr ich fort. „Er war für mich ein ganz wichtiger Mensch. Ich habe tagelang mit ihm gesprochen. Das waren natürlich innere Dialoge. Er war eher wortkarg, Sagte nie ein Wort zu viel. Aber er war ein Freund.“ Die Freundin hat aufgehängt. Falsche Freundin, dachte ich.

Als ich im August 2009 auf die Onkologieabteilung der Klinik Hirslanden in Zürich eintrat, hatte ich Solzenicins Krebsstation nicht dabei. Ich war mit einer Kamera und einem Apple MacIntosh Notebook bewaffnet. Ferner hatte ich Nähzeug dabei und Papier und Stifte. Das waren meine Werkzeuge, mit denen ich den Schrecken der Wirklichkeit entgegen treten wollte. Der Onkologe Doktor B. empfing mich mit aufrichtiger Freude: „Sie sind unter den Patienten, die ich derzeit hier habe, mein absoluter Lieblingstumor. Mensch Meier, jeder hier möchte Ihren Tumor haben!“ Er versprach mir eine Fünfjahresrückfallquote von unter 10 Prozenz. Fragen sie mal das Bronchialcarcinom im Nachbarszimmer, was er dafür geben würde! Doktor B. war ein fröhlicher Mensch und ein Pessimist. Diese beiden Eigenschaften schliessen sich nicht aus. „Ich wundere mich, dass ich noch lebe“, sagte Doktor B. „bei all den Krebsarten, die ich schon gesehen habe, bei all den Patienten, jung und alt, staune ich täglich, noch keinen eigenen Krebs zu haben. Und wissen Sie was? Das hilft den Tag zu geniessen. Es ist, als ob es der letzte Tag wäre! Trage den Tod auf der linken Schulter, junger Mann. Heute noch einen Apfelbaum pflanzen!“ Er machte mir Mut. Ich war froh. Er wusste nichts vom Tumor auf meiner linken Schulter, den ich einige Jahre zuvor zur Kunst erklärt hatte. Die Realität lässt die Kunst immer wieder blass aussehen. Heute war wichtig, dass zumindest die Ärzte in mir jemanden sehen, der noch lebte und sich nicht in absehbarer Zeit verflüssigen oder mumifizieren würde – denn das sind die beiden Möglichkeiten biologischen Gewebes, sich aus dem Leben zu verabschieden. Die Schwestern, die weniger zwischen verschiedenen Carcinomen zu differenzieren schienen, lächelten allen zukünftigen Leichen mit einer weniger diskriminierenden Freundlichkeit zu.

Die private Klinik Hirslanden, in die ich mit meinem Tumor zur Behandllung antrat, ist eine der besten Privatkliniken weltweit. Roger Federer hat hier seine Kinder zur Welt gebracht (seine Frau natürlich) und auch ich (meine Frau natürlich) durften hier den Luxus von bester Medizin und Gastronomie geniessen. Doch nun (ein Jahr nach der Geburt meiner Tochter) ging es nicht mehr in den zweiten Stock zur Geburtsabteilung, sondern im ersten Stock links zur Onkologie. Schluck.

Doch ich war mit allem ausgestatten, was ich gegen einen Tumor aufzubieten hatte: Papier, Stiften, einem Fotoapparat und einem Apple Macitosh Lapptop. Und Wifi war in meinem Einbettzimmer garantiert. Und zwanzig Paar Socken, die ich von Hand mit einem Faden besticken wollte. Jeden Tag neue Socken, durchnummeriert von eins bis zwanzig. Den zwanzig Tage sollte die Kur dauern. Chemo plus Radio. Nach zwanzig Paar Socken sollte der Tumor alle sein und ich noch ganz. So der Plan.

Das Aquarium in der Radiotherapie habe ich nicht erwartet. Als ich am ersten Bestrahlungstag im Lift minus eins drückte, war mir klar, dass ich die Uterwelt betrete. Dass der Cerberus mir als ein Grüppchen Nasenhornfaltbarsche entgegentreten würde war jedoch zuviel. Doch mit der Zeit wurde mir klar, dass jede Vorstufe zur Hölle Zwischenwesen braucht, die den Eintrritt ins Reich der Dunkelheit erleichtern. Ob in Auschwitz oder in Treblinka, es gab überall diese Übergangswesen, die zu keiner der Welten und zu beiden zugleich gehörten. Es wird sie wohl auch in Aleppo geben, sonst würde sich wohl niemand einfach so wehrlos den Kopf abschneiden lassen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, insbesondere wenn niemand dabei ist. Die Fische im Aquarium sind wohl die letzten Verbündeten des Krebskranken auf dem Weg in die Vergasung.

Die Besuche von Anna, meiner damals einjährigen Tochter habe ich wie alles, was mit diesem Trauma zusammenhängt, völlig vergessen. Die Fotos eines einjährigen Mädchens, dass meine Infision auf dem Weg zur Caffeteria schiebt, erscheinen mir und Anna heute fremd. Waren wir das? Fragen wir uns beide? Wir wissen es nicht. Wir waren es wohl, sage ich ihr, auch wenn wir uns nicht mehr erinnern. Die Erinnerung ist eine aktive Konstruktion im HIer und Jetzt und kein Tripp in die Vergangenheit, kein Rückgriff auf ein Damals, auf eine Festplatte oder ein Guthaben auf dem I-Cloud, erkläre ich der Tochter. Es war mir wohl sicher sehr wichtig damals, dass Du gekommen bist, doch um ehrlich zu sein, wir erinnern uns beide nicht mehr. Dir sei es verziehen. Es ist normal, sich mit sieben nicht zu erinnern, an etwas wenn man eins war. Doch auch ich erinnere mich nicht. Und ich war dreiundfünfzig!

Zum Thema Traumaverarbeitung (und dies wohl an mich selbst und an die Kollegen Psychotraumatologen gerichtet): Es gibt nur einen Weg ein Trauma zu verarbeiten: vergessen, zubetonieren und nocheinmal vergessen. Genauso hat es Karel Redlich formuliert, mein „Onkel“, der Auschwitz, Buchenwald und Gusen II überlebte. Das Leben gab ihm Recht. Er heiratete nach dem Krieg eine Nichtjüdin, erzähle seiner Frau und seinen Kindern drei Jahrzenhte nie, dass er als Teenager zwanzig Mal mit absoluter Sicherheit dem Tod ins Angesicht sah und er vergass Auschwitz, Buchenwald und Gusen II. Das Vergessen ist wohl die beste Therapie. Ich glaube an einen Gott des Vergessens, Vergeben kann der Teufel, denn der vergisst nie, verdammt! Ich bin geneigt, den alten SS Schweinen zu glauben, wenn sie im Rollstuhl vor den Richter in Brüssel treten und wispern: Ich kann mich nicht erinnern, eine Viertel Million Juden vergast zu haben. Verdammte Scheisse! Ist das Gnade? Ist das Gerechtigkeit?

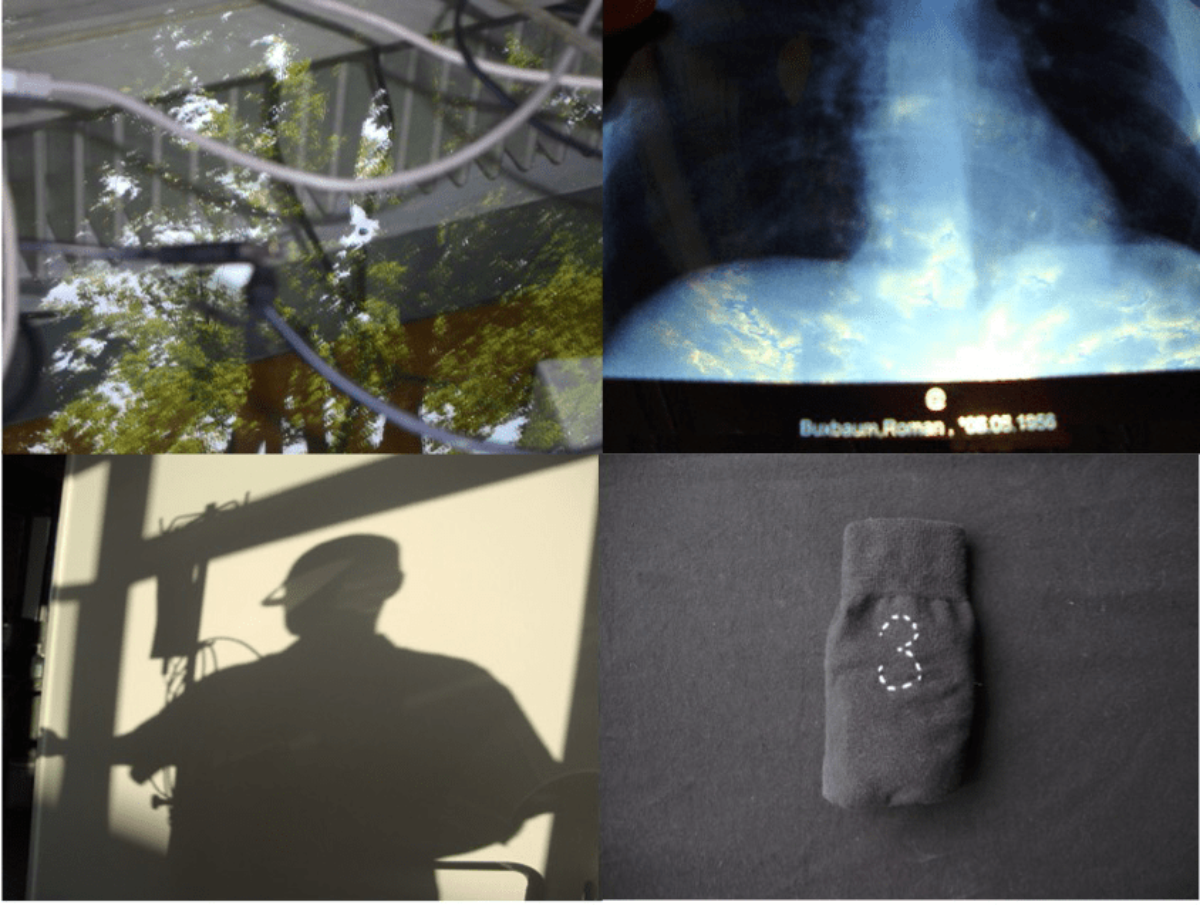

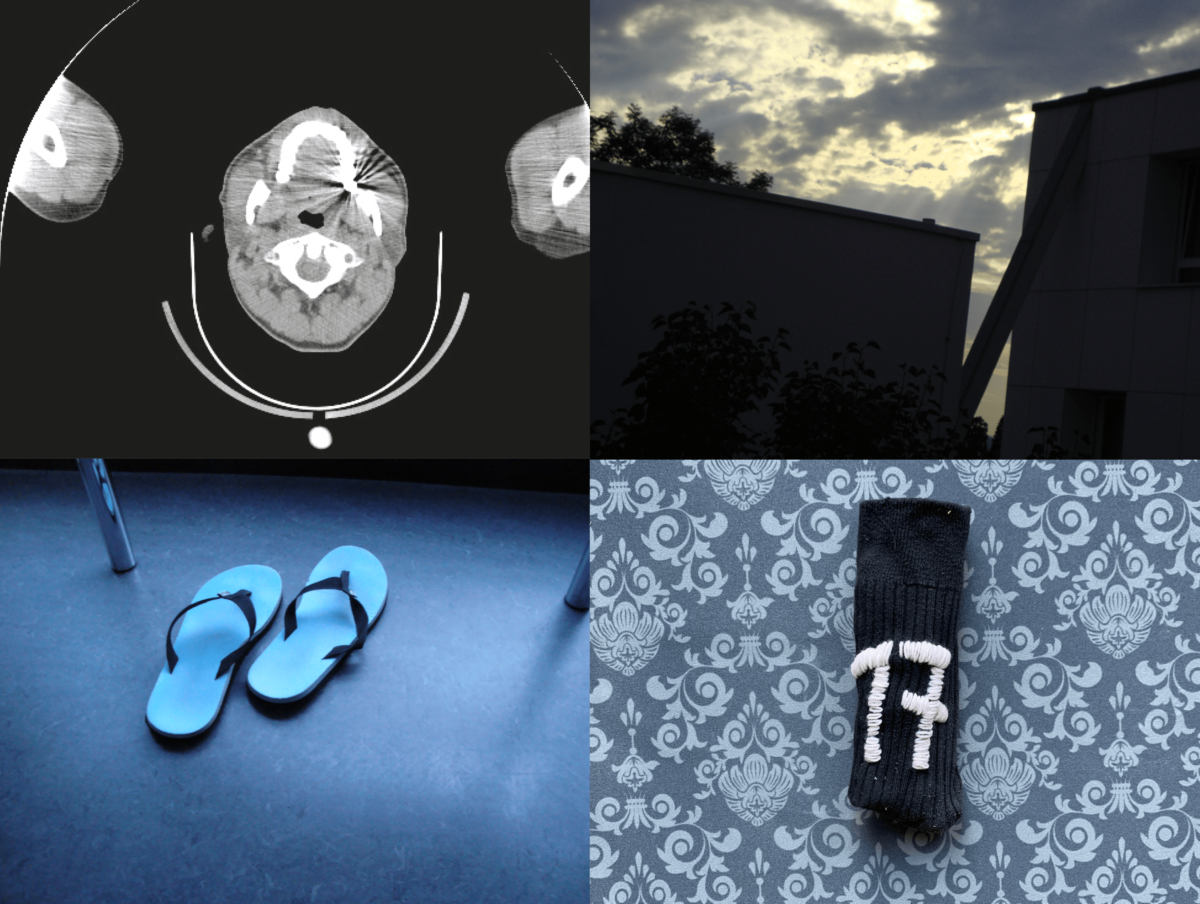

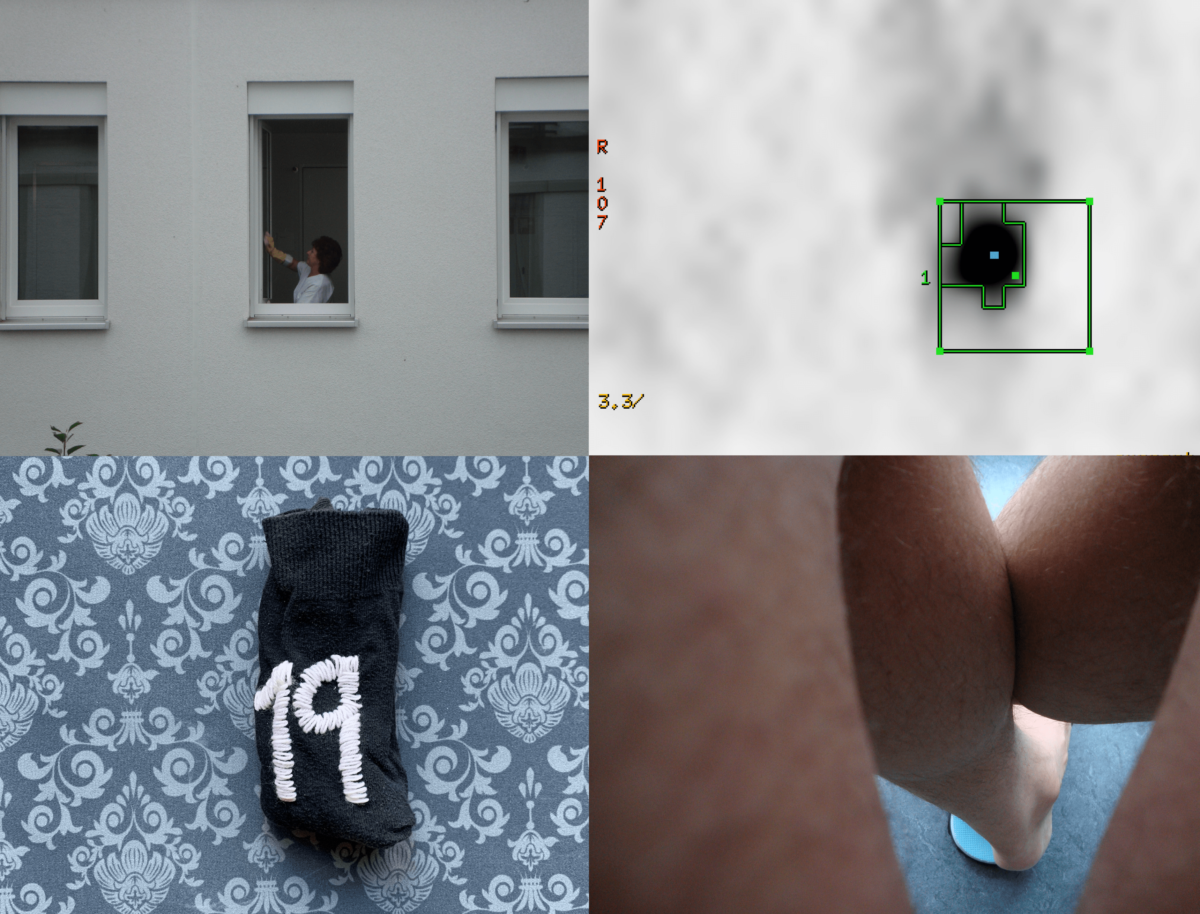

Inzwischen habe ich meinen Onkologen verloren, dem ich dieses unbestritten etwas düstere Buch widmen werde. Für die Onkologen gibt es keine Heilungen. Es gibt nur die Rezidivfreiheit. Onkologen wissen, dass im Körper täglich neue Tumorzellen in den unterschiedlichsten Organen entstehen. Sie werden – Gott und Immunsystem sei gedankt – ebenfalls täglich abgefangen und rechtzeitig zerstört. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis eine dieser Selbstmordattentärerzellen eine Lücke im Abwehrsystem findet. Hat sie einmal eine kritische Grösse erreicht, ist der Tumor da. Doch zunächst bin ich mal tumorfrei. Nach fünf Jahren kann man auch sagen, ich bin geheilt. Das Arschloch in meinem Arschloch kommt nicht wieder. Das leben bietet nun mal nur zwei gleichermassen unangenehme Möglichkeiten: Alt zu werden oder jung zu sterben. In diesem Sinne sind wir noch die Alten, kriegt der Arsch auch Falten! Erst jetzt nach Abschluss der Besuche beim Freund Onkologen konnte ich die Fotos sichten, die ich damals vor fünf Jahren im Krankenhaus gemacht habe. Die Fotos halten den Alltag aud der Krebsstation fest, wie ich ihn erlebt habe: Aufstehen, Rasieren, Ausziehen, Bestrahlung, Infusion, Chemotherapie, auf dem WC sitzen, Besuch. Um die Tage zu strukturieren, habe ich jeden Tag eine Zahl in die Socken gestickt. Socken 1 für den Tag eins der Bestrahlung, usw.. Leider habe ich es nicht durchhalten können. Es gehörte zur täglichen Routine, mich selbst im Spiegel oder als Schatten kritisch zu betrachten und fotografisch festzuhalten. Ebenso fotografierte ich durch das Fenster des Spitalzimmers den Himmel, den Rasen und die Blumen. Die Selbstbetrachtungen und Aussenansichten habe ich mit den Innenansichten meines Körpers, also mit Röntgenbildern, CTs und MRI Bildern vermischt. All diese Fotos vom Juli und August 2009 habe ich zum sogenannten Onkotagebuch zusammengestellt. Nach fünfjähriger Pause beschloss ich im Frühjahr 2014 meine Identität als Künstler wieder anzunehmen. Dies hatte mehrere Gründe. Einerseits lassen mir die Praxis und die Projekte Tichy mehr Zeit und ich kann die Führung abgeben. Alles ist gut organisiert und meine Mitarbeiter kommen auch ohne mich gut zurecht. Auch die Trennung von meiner Frau gibt mir mehr Zeit für die Arbeit. Gleichzeitig war der Zerfall der Famillie und der Tod meiner Mutter Traumen, die ich nur künstlerisch verarbeiten konnte. Der Abschluss der Tumorkontrollen motivierte mich, auch diesen alten Werkkomplex wieder hervorzuholen. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Angst zu gross und hatte nicht genug Distanz, das vor sechs Jahren entstandene Material wieder zu sichten und zu verarbeiten. Jetzt wieder Zeit, den Ausstand zu beenden. Nulla die sine liena! Gab mir Friedbert Scharfetter noch in den frühen 80er Jahren auf den Weg – ein Neurochirurg, Buddhist und ein Schüler von Kokoschka. Es ist Zeit, Künstler oder alter Narr zu sein. Fuck it!

Onkotagebuch, im August 2009

Seit ich am 3. Juli 2009 die Diagnose eines Analcarcinoms habe, fühle ich am Arsch und benehme mich wie ein Arsch. Ich glaube ich nerve meine ganze Umgebung. Als Arzt mische ich mich in die Arbeit der Schwestern und Ärzte ein, die mich aber geduldig ertragen. Man sagt, was man ausgefressen hat, musst man auch herausscheissen.

Als Künstler muss ich meine ganz persönliche Scheisse künstlerisch verarbeiten. Reden hilft mir nicht weiter. Verbale Ausflüsse kann ich mir trotzdem nicht ganz verkneifen, doch das Schreiben hilft. So schreibe ich im Spital Hirslanden diesen Text, fotografiere und hoffe so über die Runden zu kommen. Die Behandlung wird nicht angenehm sein und zwanzig Tage dauern. Insbesondere der zweite Zyklus der Bestrahung und der Chemotherapie wird Schmerzen und unschöne Nebenwirkungen mit sich bringen. Ich werde leiden. Er sei ganz weich geworden, sagte ein befreundeter Pfarrer, der mich besuchen kommt, über einen kürzlich Verstorbenen. Der Pankreaskrebs habe ihn innert Kürze weggerafft. Windelweich sei er gewegen, am Schluss. Himmelherrgott, dachte ich mir, wenn Dich der Schmerz und Zerfall martertn, wenn Du es Dir vom Morphium zum Kotzen ist und Du kaum noch atmen kannst, dann wirst Du wohl zu einem Ei ohne harte Schale. Die Beschönigungen und Verklärungen des Leidens konnte ich nie ausstehen. Sie erinnern mich an religiöse Kitschbilder, die es in jeder Konfession zu geben scheint, ob eine 3-D Nahaufnahme des Gekreuzigten, dessen Gesichtsausdruck eher erotische Wonne als Leiden auszudrücken scheint oder ein weinender Knabe mit Krokodilstränen auf den prallen Backen und einem roten halb geöffneten Kussmund. Kann den Leiden so entzücken?

Ich habe zwanzig Paar schwarze Socken mitgenommen. Für jeden Tag ein Paar neue Socken. Ich besticke jedes Paar mit Zahlen von eins bis zwanzig. Morgen in der Früh werde ich das Sockenpaar nummer eins anziehen. Wenn ich dann am Abend die Socken Nummer eins abziehe, bleiben noch 19 Sockenpaare im Schrank.

Früher war ich carzinophob, jetzt habe ich ein Carcinom. Sollte ich das hier aber überleben, werde ich mir regelmässig alle Organe die kein Loch haben tomografieren und alle Löcher endoskopieren lassen. Die Prostata, die Bauchspeicheldrüse und die übrigen wahrscheinlichsten Killerorgane würde man am besten prophylaktisch herausschneiden lassen. Nur so schafft man sich die Sicherheit, doch noch an einer Verblödung zu verenden. Im Film „Die letzte Meile“ möchte der Hinrichtungskandidat ein letztes Mal auf die Toilette. Der Wärter beschwichtigt ihn, es machen sich alle dabei in die Hosen. So wie die Seele den Körper nach oben verlässt, enleert sich all die Scheisse des Lebens das letzte Mahl nach unten. Doch der Hinrichtungskandidat will nicht verschissen sterben. Die Gefühle der Scham über den Kontrollverlust des Schliessmuskels überwiegen die Angst vor dem Tod. Auch das hat mich überrascht. Im Thriller Pelham 123 erzählt der Bösewicht seinem Kontrahenden die Geschichte von Hunden in einem Schlittengespann im Alaskischen Eis, die während des Laufes scheissen müssen. Sie laufen und sie scheissen zugleich, weil sie müssen. Später im Gefängnis erinnerte sich die Hauptfigur an dieses Erlebnis und es wird für ihn zu einer Parabel des Überleben unter widrigsten Umständen. Tu, was Du tun musst!

Ich habe jetzt eine Scheissangst. Mein Hirn wälzt die Metaphern des Analen als der Verkörperung des Todes. Die Angst vor dem Tod, die uns in die Hosen machen lässt, Dantes Arschloch als Ausgang aus der Hölle, Scheisse als ultimates Kürzel des Todes. Die Latrinen von Auschwitz, Bilder des Todes.

Das natürliche Funktionieren unserer Organe nehmen wir undankbarerweise gar nicht zur Kenntnis. Erst die Dysfunktion lässt uns überhaupt gewahrwerden, dass wir ein Herz, eine Leber und einen Darm haben. Weniger vertraute wie Milz, Schilddrüse oder Bauchspeicheldrüse nehmen wir überhaupt erst als Krankheitsverursacher zur Kenntnis. Wie ungerecht! Eigentlich sollten wir jeden Tag danken: Liebe Leber, Herz, Lunge und Kreislauf, liebe wiesse Blutkörperchen, vielen Dank dass Ihr auch heute so brav und gesund seid, den ganzen lieben Tag arbeitet und mir dient. Und wenn dann mir 70 der Herzstillstand kommt, sollte man eigentlich sagen können: Du tapfere Pumpe! Siebzig lange Jahre hast Du ohne Pause mein Blut durch die Adern gejagt, ohne auch nur einmal geölt, repariert oder durchgeputz zu werden. Ich danke Dir und es ist ein Wunder, dass mich Du so lange ausgehalten hast!

Onkotagebuch, Mai 2014

Es ist jetzt fünf Jahre danach. Vor drei Wochen verabschidete sich mein Onkologe von mir mit den Worten, es sei besser, ich käme nicht mehr, denn die Chancen, dass er das Analcarcinom fände, seien kleiner, als dass er einen neuen Tumor entdecke. Ich drückte ihm die Hand und ging. Draussen vor dem Spital zündete ich mir eine Zigarette an und rief eine Freundin an: „Ich habe soeben meinen Onkologen verloren“, sagte ich ihr, „er wird mir fehlen.“ Sie verstand nicht. „Ich werde ihm zumindest ein Buch widmen“, fuhr ich fort. „Er war für mich ein ganz wichtiger Mensch. Ich habe tagelang mit ihm gesprochen. Das waren natürlich innere Dialoge. Er war eher wortkarg, Sagte nie ein Wort zu viel. Aber er war ein Freund.“ Die Freundin hat aufgehängt. Falsche Freundin, dachte ich.

Als ich im August 2009 auf die Onkologieabteilung der Klinik Hirslanden in Zürich eintrat, hatte ich Solzenicins Krebsstation nicht dabei. Ich war mit einer Kamera und einem Apple MacIntosh Notebook bewaffnet. Ferner hatte ich Nähzeug dabei und Papier und Stifte. Das waren meine Werkzeuge, mit denen ich den Schrecken der Wirklichkeit entgegen treten wollte. Der Onkologe Doktor B. empfing mich mit aufrichtiger Freude: „Sie sind unter den Patienten, die ich derzeit hier habe, mein absoluter Lieblingstumor. Mensch Meier, jeder hier möchte Ihren Tumor haben!“ Er versprach mir eine Fünfjahresrückfallquote von unter 10 Prozenz. Fragen sie mal das Bronchialcarcinom im Nachbarszimmer, was er dafür geben würde! Doktor B. war ein fröhlicher Mensch und ein Pessimist. Diese beiden Eigenschaften schliessen sich nicht aus. „Ich wundere mich, dass ich noch lebe“, sagte Doktor B. „bei all den Krebsarten, die ich schon gesehen habe, bei all den Patienten, jung und alt, staune ich täglich, noch keinen eigenen Krebs zu haben. Und wissen Sie was? Das hilft den Tag zu geniessen. Es ist, als ob es der letzte Tag wäre! Trage den Tod auf der linken Schulter, junger Mann. Heute noch einen Apfelbaum pflanzen!“ Er machte mir Mut. Ich war froh. Er wusste nichts vom Tumor auf meiner linken Schulter, den ich einige Jahre zuvor zur Kunst erklärt hatte. Die Realität lässt die Kunst immer wieder blass aussehen. Heute war wichtig, dass zumindest die Ärzte in mir jemanden sehen, der noch lebte und sich nicht in absehbarer Zeit verflüssigen oder mumifizieren würde – denn das sind die beiden Möglichkeiten biologischen Gewebes, sich aus dem Leben zu verabschieden. Die Schwestern, die weniger zwischen verschiedenen Carcinomen zu differenzieren schienen, lächelten allen zukünftigen Leichen mit einer weniger diskriminierenden Freundlichkeit zu.

Die private Klinik Hirslanden, in die ich mit meinem Tumor zur Behandllung antrat, ist eine der besten Privatkliniken weltweit. Roger Federer hat hier seine Kinder zur Welt gebracht (seine Frau natürlich) und auch ich (meine Frau natürlich) durften hier den Luxus von bester Medizin und Gastronomie geniessen. Doch nun (ein Jahr nach der Geburt meiner Tochter) ging es nicht mehr in den zweiten Stock zur Geburtsabteilung, sondern im ersten Stock links zur Onkologie. Schluck.

Doch ich war mit allem ausgestatten, was ich gegen einen Tumor aufzubieten hatte: Papier, Stiften, einem Fotoapparat und einem Apple Macitosh Lapptop. Und Wifi war in meinem Einbettzimmer garantiert. Und zwanzig Paar Socken, die ich von Hand mit einem Faden besticken wollte. Jeden Tag neue Socken, durchnummeriert von eins bis zwanzig. Den zwanzig Tage sollte die Kur dauern. Chemo plus Radio. Nach zwanzig Paar Socken sollte der Tumor alle sein und ich noch ganz. So der Plan.

Das Aquarium in der Radiotherapie habe ich nicht erwartet. Als ich am ersten Bestrahlungstag im Lift minus eins drückte, war mir klar, dass ich die Uterwelt betrete. Dass der Cerberus mir als ein Grüppchen Nasenhornfaltbarsche entgegentreten würde war jedoch zuviel. Doch mit der Zeit wurde mir klar, dass jede Vorstufe zur Hölle Zwischenwesen braucht, die den Eintrritt ins Reich der Dunkelheit erleichtern. Ob in Auschwitz oder in Treblinka, es gab überall diese Übergangswesen, die zu keiner der Welten und zu beiden zugleich gehörten. Es wird sie wohl auch in Aleppo geben, sonst würde sich wohl niemand einfach so wehrlos den Kopf abschneiden lassen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, insbesondere wenn niemand dabei ist. Die Fische im Aquarium sind wohl die letzten Verbündeten des Krebskranken auf dem Weg in die Vergasung.

Die Besuche von Anna, meiner damals einjährigen Tochter habe ich wie alles, was mit diesem Trauma zusammenhängt, völlig vergessen. Die Fotos eines einjährigen Mädchens, dass meine Infision auf dem Weg zur Caffeteria schiebt, erscheinen mir und Anna heute fremd. Waren wir das? Fragen wir uns beide? Wir wissen es nicht. Wir waren es wohl, sage ich ihr, auch wenn wir uns nicht mehr erinnern. Die Erinnerung ist eine aktive Konstruktion im HIer und Jetzt und kein Tripp in die Vergangenheit, kein Rückgriff auf ein Damals, auf eine Festplatte oder ein Guthaben auf dem I-Cloud, erkläre ich der Tochter. Es war mir wohl sicher sehr wichtig damals, dass Du gekommen bist, doch um ehrlich zu sein, wir erinnern uns beide nicht mehr. Dir sei es verziehen. Es ist normal, sich mit sieben nicht zu erinnern, an etwas wenn man eins war. Doch auch ich erinnere mich nicht. Und ich war dreiundfünfzig!

Zum Thema Traumaverarbeitung (und dies wohl an mich selbst und an die Kollegen Psychotraumatologen gerichtet): Es gibt nur einen Weg ein Trauma zu verarbeiten: vergessen, zubetonieren und nocheinmal vergessen. Genauso hat es Karel Redlich formuliert, mein „Onkel“, der Auschwitz, Buchenwald und Gusen II überlebte. Das Leben gab ihm Recht. Er heiratete nach dem Krieg eine Nichtjüdin, erzähle seiner Frau und seinen Kindern drei Jahrzenhte nie, dass er als Teenager zwanzig Mal mit absoluter Sicherheit dem Tod ins Angesicht sah und er vergass Auschwitz, Buchenwald und Gusen II. Das Vergessen ist wohl die beste Therapie. Ich glaube an einen Gott des Vergessens, Vergeben kann der Teufel, denn der vergisst nie, verdammt! Ich bin geneigt, den alten SS Schweinen zu glauben, wenn sie im Rollstuhl vor den Richter in Brüssel treten und wispern: Ich kann mich nicht erinnern, eine Viertel Million Juden vergast zu haben. Verdammte Scheisse! Ist das Gnade? Ist das Gerechtigkeit?

Inzwischen habe ich meinen Onkologen verloren, dem ich dieses unbestritten etwas düstere Buch widmen werde. Für die Onkologen gibt es keine Heilungen. Es gibt nur die Rezidivfreiheit. Onkologen wissen, dass im Körper täglich neue Tumorzellen in den unterschiedlichsten Organen entstehen. Sie werden – Gott und Immunsystem sei gedankt – ebenfalls täglich abgefangen und rechtzeitig zerstört. Es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis eine dieser Selbstmordattentärerzellen eine Lücke im Abwehrsystem findet. Hat sie einmal eine kritische Grösse erreicht, ist der Tumor da. Doch zunächst bin ich mal tumorfrei. Nach fünf Jahren kann man auch sagen, ich bin geheilt. Das Arschloch in meinem Arschloch kommt nicht wieder. Das leben bietet nun mal nur zwei gleichermassen unangenehme Möglichkeiten: Alt zu werden oder jung zu sterben. In diesem Sinne sind wir noch die Alten, kriegt der Arsch auch Falten! Erst jetzt nach Abschluss der Besuche beim Freund Onkologen konnte ich die Fotos sichten, die ich damals vor fünf Jahren im Krankenhaus gemacht habe. Die Fotos halten den Alltag aud der Krebsstation fest, wie ich ihn erlebt habe: Aufstehen, Rasieren, Ausziehen, Bestrahlung, Infusion, Chemotherapie, auf dem WC sitzen, Besuch. Um die Tage zu strukturieren, habe ich jeden Tag eine Zahl in die Socken gestickt. Socken 1 für den Tag eins der Bestrahlung, usw.. Leider habe ich es nicht durchhalten können. Es gehörte zur täglichen Routine, mich selbst im Spiegel oder als Schatten kritisch zu betrachten und fotografisch festzuhalten. Ebenso fotografierte ich durch das Fenster des Spitalzimmers den Himmel, den Rasen und die Blumen. Die Selbstbetrachtungen und Aussenansichten habe ich mit den Innenansichten meines Körpers, also mit Röntgenbildern, CTs und MRI Bildern vermischt. All diese Fotos vom Juli und August 2009 habe ich zum sogenannten Onkotagebuch zusammengestellt. Nach fünfjähriger Pause beschloss ich im Frühjahr 2014 meine Identität als Künstler wieder anzunehmen. Dies hatte mehrere Gründe. Einerseits lassen mir die Praxis und die Projekte Tichy mehr Zeit und ich kann die Führung abgeben. Alles ist gut organisiert und meine Mitarbeiter kommen auch ohne mich gut zurecht. Auch die Trennung von meiner Frau gibt mir mehr Zeit für die Arbeit. Gleichzeitig war der Zerfall der Famillie und der Tod meiner Mutter Traumen, die ich nur künstlerisch verarbeiten konnte. Der Abschluss der Tumorkontrollen motivierte mich, auch diesen alten Werkkomplex wieder hervorzuholen. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Angst zu gross und hatte nicht genug Distanz, das vor sechs Jahren entstandene Material wieder zu sichten und zu verarbeiten. Jetzt wieder Zeit, den Ausstand zu beenden. Nulla die sine liena! Gab mir Friedbert Scharfetter noch in den frühen 80er Jahren auf den Weg – ein Neurochirurg, Buddhist und ein Schüler von Kokoschka. Es ist Zeit, Künstler oder alter Narr zu sein. Fuck it!