Performances und Theater

1990–2003

Nach der Ausstellung „Meine Kunst“ in der Galerie Rudolfinum in Prag (1999) entwickelte Buxbaum das Thema auf performative Weise weiter. In der Performance „Komm mit mir in Himmlers Bett!“ im Kunstverein Oberberg in Stuttgart (1995) las er „Liebesbriefe an Adolf Hitler“.

In weiteren Aufführungen – diesmal im Theater am Neumarkt in Zürich (2001) – ließ Buxbaum seine eindringlichen Träume über den Holocaust lebendig werden, als er sie auf der Bühne vortrug:

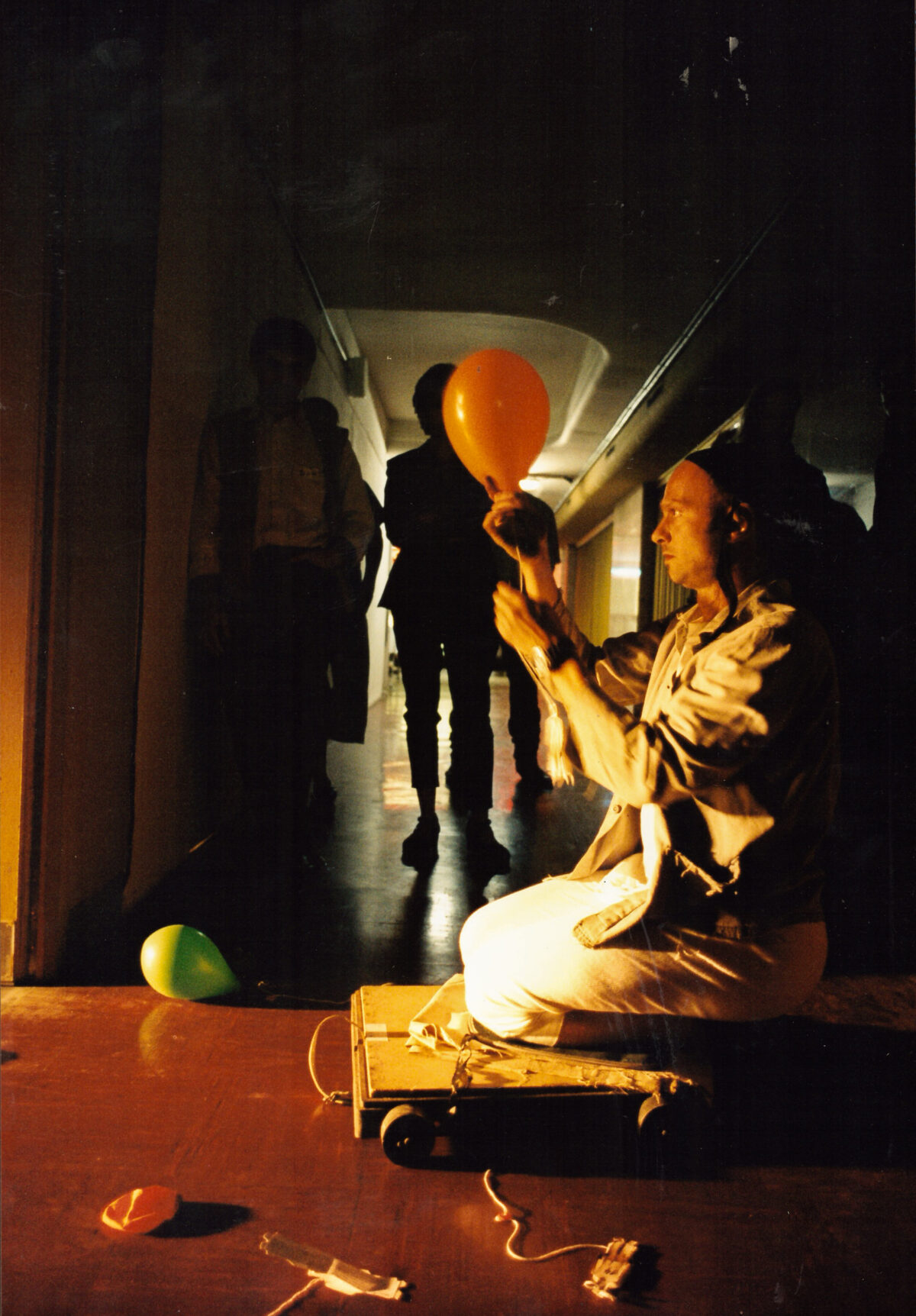

„Mein Großvater, Rudolf Aurel Buxbaum, war Jude. Im Zweiten Weltkrieg kam er im Konzentrationslager Lublin-Majdanek ums Leben. Sein Schicksal und der Holocaust haben mich tief und intensiv beschäftigt. Er verfolgte mich in meinen Träumen. Ich habe über 60 Träume aufgezeichnet, in denen ich entweder ein Opfer oder ein Täter in einem Konzentrationslager war. In einem Traum begegnete ich sogar Adolf Hitler. In diesem Traum war ich eine blonde Frau mit einer großen Oberweite und war bei Hitler zu Gast. In Aufführungen (im Theater am Neumarkt) habe ich diese Träume auf der Bühne vorgetragen. Für jeden Traum brachte ich Kinderluftballons mit – jeder Ballon für einen Traum. Ich öffnete die Luftballons, um das Helium einzuatmen. Die Träume kamen dann mit einer Mickey-Mouse-Stimme aus mir heraus. Das war sowohl lustig als auch beängstigend, denn der Sauerstoffmangel verursachte Gleichgewichtsprobleme. Einmal bin ich sogar auf der Bühne zusammengebrochen.

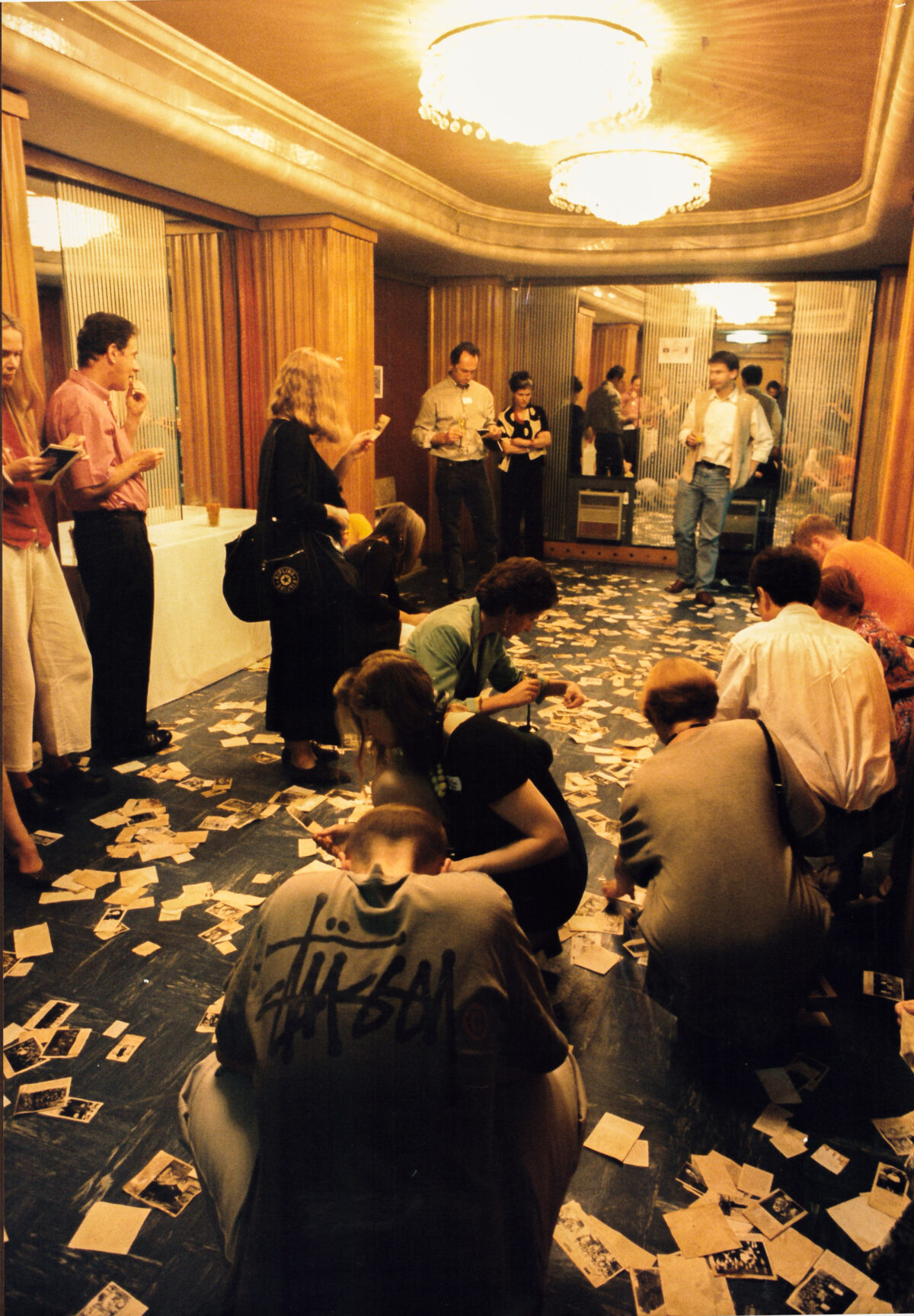

Nach diesen Aufführungen wurde Buxbaum von Luc Bondy, dem Schweizer Theater- und Filmregisseur, zu einem Theaterfestival in Wien eingeladen. Die Wiener Festwochen entdeckten die Aufführungen, und Buxbaum erhielt freie Hand. Als Spielort wählte er die ehemalige Bürgermeisterresidenz im Regierungsviertel.

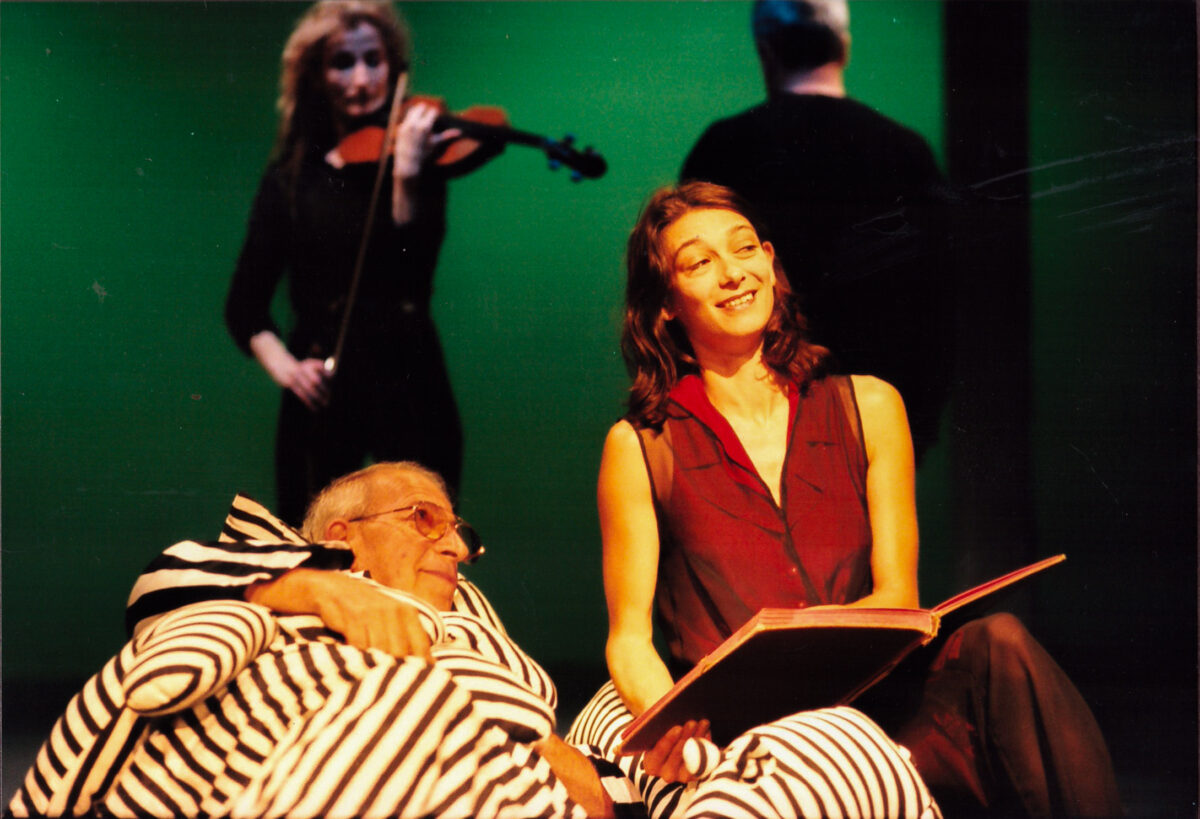

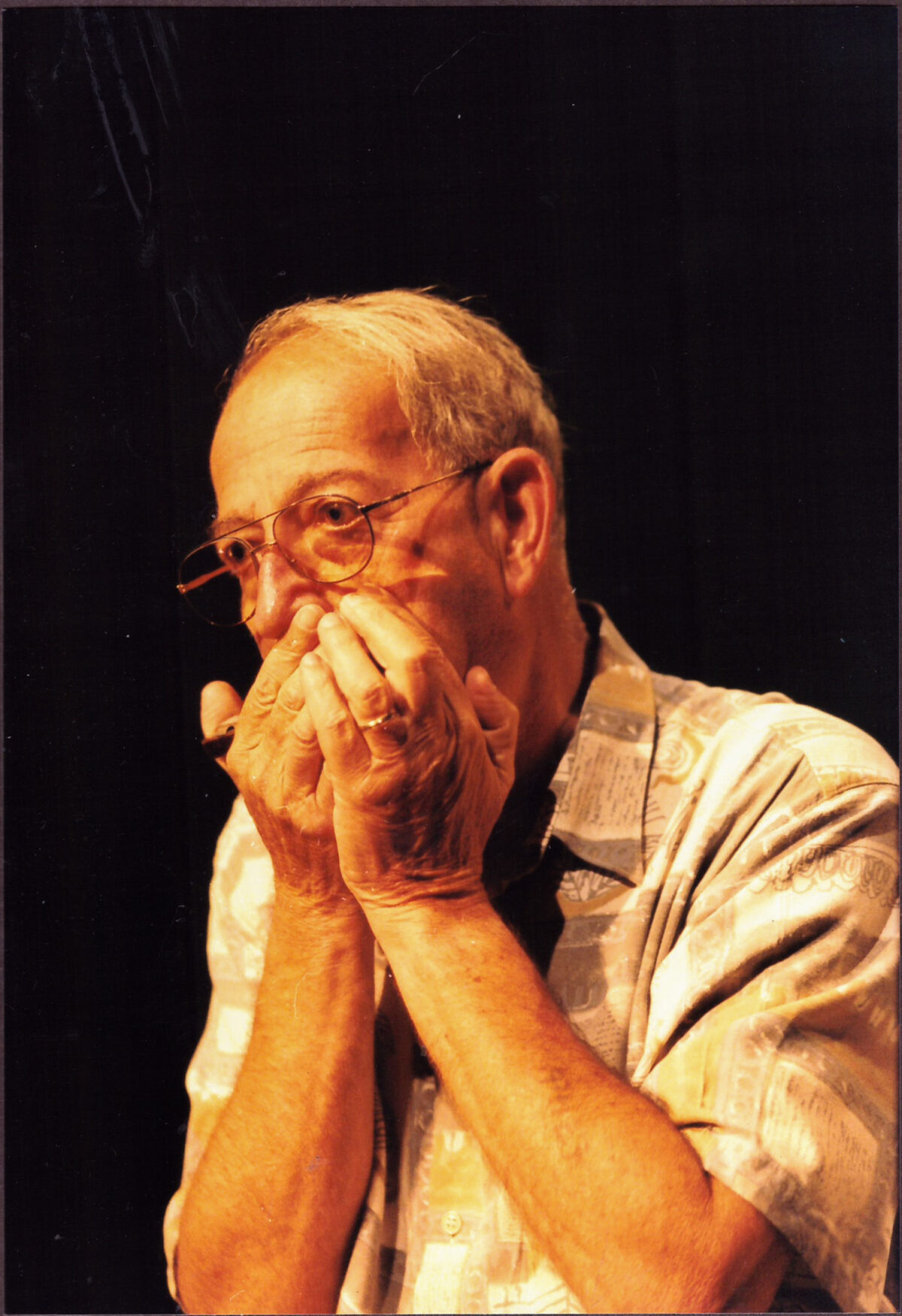

„Es stand leer und wurde nicht renoviert. Das großzügige, aber baufällige Empfangsgebäude verströmte noch immer den Mief der Nachkriegszeit, was perfekt zu meinen Absichten passte. Ich wollte, dass die Zuschauer zu Teilnehmern werden, die sich auf eine Reise zurück zu den Traumata ihrer eigenen Familien begeben“, beschreibt Buxbaum. „Ich wollte kein Theater – ich wollte ein Psychodrama. Ich schuf eine ortsspezifische, publikumsinteraktive Sequenz, bei der bis zu sechzig Teilnehmer im Laufe von vier Stunden durch das Haus geführt wurden. Sie waren Situationen ausgesetzt, die sie beeinflussen konnten, wurden aber nach und nach zu Komplizen einer höheren „Dramaturgie“. Für die Aufführung habe ich Richard Müller und Karel Redlich – Überlebende des Holocaust aus meiner Familie – gebeten, ihre Erinnerungen mit dem Publikum zu teilen. Zunächst verkleideten wir sie als Schauspieler, die in gestreiften Häftlingsuniformen Geschichten erzählten und den Tisch deckten. Die Katharsis kam am Ende, während des „Banketts“, als sie Suppe servierten und das Publikum die tätowierten Zahlen auf ihren Unterarmen sah. Die älteren Männer in Häftlingskostümen waren keine schlechten Schauspieler. Sie waren echt, und ihre grausamen Geschichten waren wahr. Diese Katharsis war entscheidend, um den Widerstand im Publikum zu brechen, der die Aufarbeitung dieser Geschichte oft blockiert. Eine Welle schwappte durch die sechzig Gäste. Es flossen Tränen, einige verließen sogar die Veranstaltung, weil sie es nicht ertragen konnten. Ich habe einen Psychologen am Ausgang postiert, um kurz mit jedem „Flüchtling“ zu sprechen. Viele derjenigen, die blieben, standen auf und erzählten die tragischen und lustigen Geschichten ihrer Väter und Großväter im Wien der Nazizeit. Wir stellten fest, dass in Wien jeder eine Geschichte zu erzählen hatte. Das Stück hieß „War Dr. Buxbaum ein Auschwitz-Arzt?“. Alle neun Vorstellungen waren ausverkauft. An einem warmen Abend sah ich Georg Tabori in der Warteschlange stehen. Georg Tabori! Ich spreche ihn an. Wir verzögerten die Vorstellung um zwanzig Minuten. Zwanzig Minuten auf einer Bank in Wien mit Georg Tabori – ich werde sie nie vergessen.

**********

Der Direktor des Zürcher Theaterspektakels besuchte einen der Abende und lud mich nach Zürich ein. Dort schrieb ich das Stück „Von Hunden und Menschen“, das auf einen Mann namens Thomas Kümmel zugeschnitten war. Ich lernte Thomas in Weimar kennen, als ich über das Konzentrationslager Buchenwald recherchierte. Kümmel, ein ehemaliger DDR-Grenzsoldat und Hundeführer, wechselte nach dem Fall der Berliner Mauer die Seiten. Er wurde Neonazi und betrieb in Weimar eine Hundeschule, in der er nicht nur Kampfhunde, sondern auch Weimaraner züchtete. Thomas wusste alles über Hunde, Weimaraner und Buchenwald, wo die SS Weimaraner züchtete. Thomas war ein wandelndes Hunde-Lexikon und äußerst charismatisch. ‚Wo hast du diesen fantastischen Schauspieler gefunden?‘ wurde ich oft gefragt. Nach Zürich trat Thomas noch eine ganze Weile in TV-Talkshows auf. ‚Von Hunden und Menschen‘ war ein weiterer Parcours, der die Teilnehmer durch verschiedene Szenarien führte. Er begann im Freien, wo wir große Hundekäfige mit Hunden aufgestellt hatten. Thomas Kümmel war in seinem Element und sprach über die Futterrationen für Weimaraner in Buchenwald (dreimal mehr als die Häftlinge bekamen!), über Hitlers Hund Blondi und über die Frau des Lagerkommandanten, die Lampenschirme aus Häftlingshaut anfertigen ließ. Nach einem interaktiven Teil mit dem Publikum im Theatersaal endete der Abend versöhnlich mit einem Appenzeller Hund, der die Melodie eines deutschen Kinderliedes summen konnte: „Der Mond ist aufgegangen“.

********

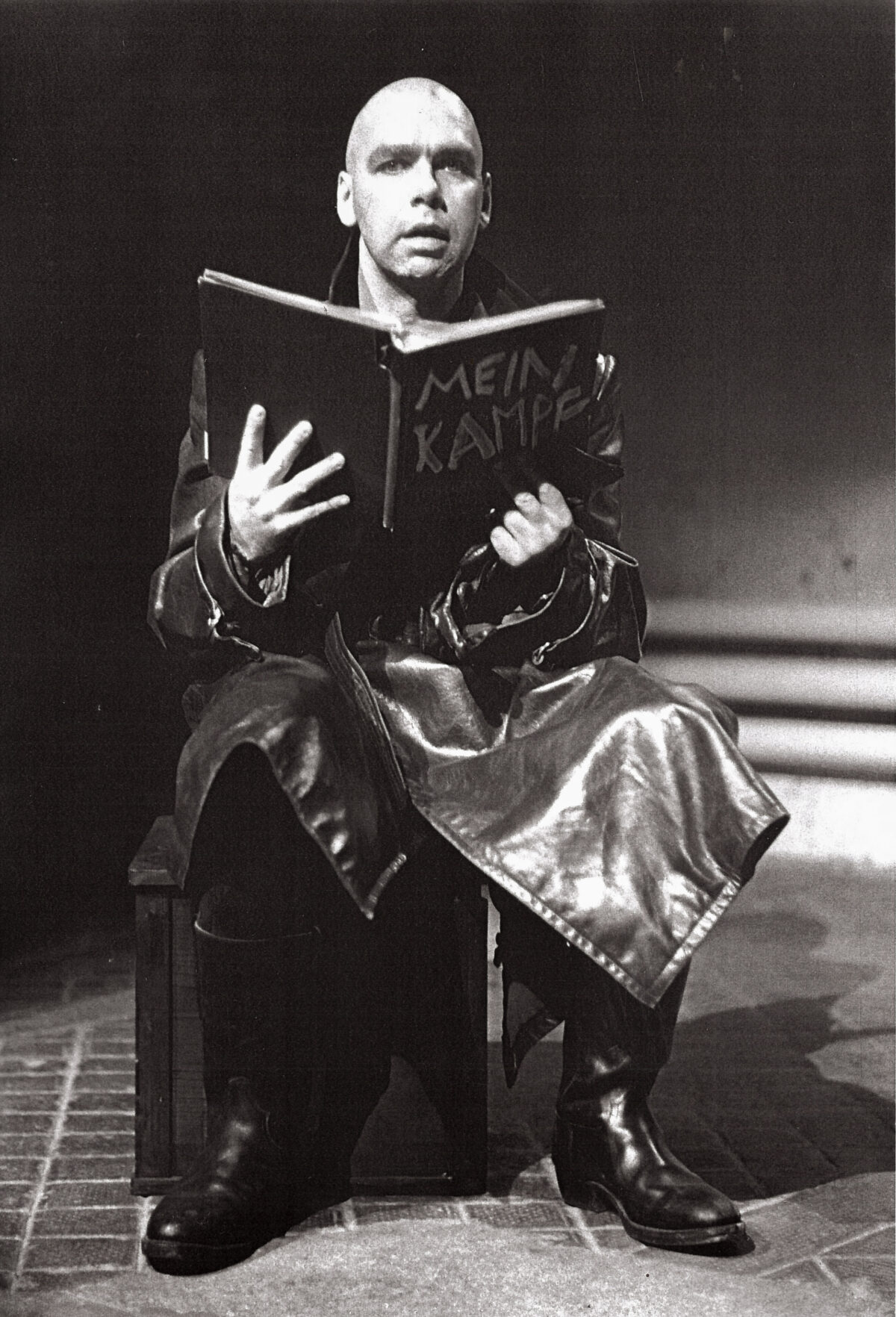

„Hitler, Redlich, Buxbaum“ war das dritte Stück in der Reihe über die Traumata von Buxbaums Familie. Es wurde für das Theaterhaus Gessnerallee geschrieben und mit diesem Stück war Buxbaum voll in die Theaterwelt eingestiegen: „Ich hatte einen Dramaturgen, professionelle Schauspieler, Licht- und Tontechniker, einen Bühnenbildner und ein siebenstelliges Budget – ein beachtliches Unterfangen für einen Amateur. Die Inszenierung war ein weiterer Erfolg; Bundespräsidentin Ruth Dreifuss besuchte sogar eine der Aufführungen. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass der performative Aspekt, die Arbeit mit dem Publikum und die Dramatisierung persönlicher Traumata vom Theaterspektakel überschattet wurden. Es war ein partizipatives Stück, aber kein tiefgründiges Psychodrama. Ich beschloss, meine Theaterkarriere an den Nagel zu hängen.“

– RB

Nach der Ausstellung „Meine Kunst“ in der Galerie Rudolfinum in Prag (1999) entwickelte Buxbaum das Thema auf performative Weise weiter. In der Performance „Komm mit mir in Himmlers Bett!“ im Kunstverein Oberberg in Stuttgart (1995) las er „Liebesbriefe an Adolf Hitler“.

In weiteren Aufführungen – diesmal im Theater am Neumarkt in Zürich (2001) – ließ Buxbaum seine eindringlichen Träume über den Holocaust lebendig werden, als er sie auf der Bühne vortrug:

„Mein Großvater, Rudolf Aurel Buxbaum, war Jude. Im Zweiten Weltkrieg kam er im Konzentrationslager Lublin-Majdanek ums Leben. Sein Schicksal und der Holocaust haben mich tief und intensiv beschäftigt. Er verfolgte mich in meinen Träumen. Ich habe über 60 Träume aufgezeichnet, in denen ich entweder ein Opfer oder ein Täter in einem Konzentrationslager war. In einem Traum begegnete ich sogar Adolf Hitler. In diesem Traum war ich eine blonde Frau mit einer großen Oberweite und war bei Hitler zu Gast. In Aufführungen (im Theater am Neumarkt) habe ich diese Träume auf der Bühne vorgetragen. Für jeden Traum brachte ich Kinderluftballons mit – jeder Ballon für einen Traum. Ich öffnete die Luftballons, um das Helium einzuatmen. Die Träume kamen dann mit einer Mickey-Mouse-Stimme aus mir heraus. Das war sowohl lustig als auch beängstigend, denn der Sauerstoffmangel verursachte Gleichgewichtsprobleme. Einmal bin ich sogar auf der Bühne zusammengebrochen.

Nach diesen Aufführungen wurde Buxbaum von Luc Bondy, dem Schweizer Theater- und Filmregisseur, zu einem Theaterfestival in Wien eingeladen. Die Wiener Festwochen entdeckten die Aufführungen, und Buxbaum erhielt freie Hand. Als Spielort wählte er die ehemalige Bürgermeisterresidenz im Regierungsviertel.

„Es stand leer und wurde nicht renoviert. Das großzügige, aber baufällige Empfangsgebäude verströmte noch immer den Mief der Nachkriegszeit, was perfekt zu meinen Absichten passte. Ich wollte, dass die Zuschauer zu Teilnehmern werden, die sich auf eine Reise zurück zu den Traumata ihrer eigenen Familien begeben“, beschreibt Buxbaum. „Ich wollte kein Theater – ich wollte ein Psychodrama. Ich schuf eine ortsspezifische, publikumsinteraktive Sequenz, bei der bis zu sechzig Teilnehmer im Laufe von vier Stunden durch das Haus geführt wurden. Sie waren Situationen ausgesetzt, die sie beeinflussen konnten, wurden aber nach und nach zu Komplizen einer höheren „Dramaturgie“. Für die Aufführung habe ich Richard Müller und Karel Redlich – Überlebende des Holocaust aus meiner Familie – gebeten, ihre Erinnerungen mit dem Publikum zu teilen. Zunächst verkleideten wir sie als Schauspieler, die in gestreiften Häftlingsuniformen Geschichten erzählten und den Tisch deckten. Die Katharsis kam am Ende, während des „Banketts“, als sie Suppe servierten und das Publikum die tätowierten Zahlen auf ihren Unterarmen sah. Die älteren Männer in Häftlingskostümen waren keine schlechten Schauspieler. Sie waren echt, und ihre grausamen Geschichten waren wahr. Diese Katharsis war entscheidend, um den Widerstand im Publikum zu brechen, der die Aufarbeitung dieser Geschichte oft blockiert. Eine Welle schwappte durch die sechzig Gäste. Es flossen Tränen, einige verließen sogar die Veranstaltung, weil sie es nicht ertragen konnten. Ich habe einen Psychologen am Ausgang postiert, um kurz mit jedem „Flüchtling“ zu sprechen. Viele derjenigen, die blieben, standen auf und erzählten die tragischen und lustigen Geschichten ihrer Väter und Großväter im Wien der Nazizeit. Wir stellten fest, dass in Wien jeder eine Geschichte zu erzählen hatte. Das Stück hieß „War Dr. Buxbaum ein Auschwitz-Arzt?“. Alle neun Vorstellungen waren ausverkauft. An einem warmen Abend sah ich Georg Tabori in der Warteschlange stehen. Georg Tabori! Ich spreche ihn an. Wir verzögerten die Vorstellung um zwanzig Minuten. Zwanzig Minuten auf einer Bank in Wien mit Georg Tabori – ich werde sie nie vergessen.

**********

Der Direktor des Zürcher Theaterspektakels besuchte einen der Abende und lud mich nach Zürich ein. Dort schrieb ich das Stück „Von Hunden und Menschen“, das auf einen Mann namens Thomas Kümmel zugeschnitten war. Ich lernte Thomas in Weimar kennen, als ich über das Konzentrationslager Buchenwald recherchierte. Kümmel, ein ehemaliger DDR-Grenzsoldat und Hundeführer, wechselte nach dem Fall der Berliner Mauer die Seiten. Er wurde Neonazi und betrieb in Weimar eine Hundeschule, in der er nicht nur Kampfhunde, sondern auch Weimaraner züchtete. Thomas wusste alles über Hunde, Weimaraner und Buchenwald, wo die SS Weimaraner züchtete. Thomas war ein wandelndes Hunde-Lexikon und äußerst charismatisch. ‚Wo hast du diesen fantastischen Schauspieler gefunden?‘ wurde ich oft gefragt. Nach Zürich trat Thomas noch eine ganze Weile in TV-Talkshows auf. ‚Von Hunden und Menschen‘ war ein weiterer Parcours, der die Teilnehmer durch verschiedene Szenarien führte. Er begann im Freien, wo wir große Hundekäfige mit Hunden aufgestellt hatten. Thomas Kümmel war in seinem Element und sprach über die Futterrationen für Weimaraner in Buchenwald (dreimal mehr als die Häftlinge bekamen!), über Hitlers Hund Blondi und über die Frau des Lagerkommandanten, die Lampenschirme aus Häftlingshaut anfertigen ließ. Nach einem interaktiven Teil mit dem Publikum im Theatersaal endete der Abend versöhnlich mit einem Appenzeller Hund, der die Melodie eines deutschen Kinderliedes summen konnte: „Der Mond ist aufgegangen“.

********

„Hitler, Redlich, Buxbaum“ war das dritte Stück in der Reihe über die Traumata von Buxbaums Familie. Es wurde für das Theaterhaus Gessnerallee geschrieben und mit diesem Stück war Buxbaum voll in die Theaterwelt eingestiegen: „Ich hatte einen Dramaturgen, professionelle Schauspieler, Licht- und Tontechniker, einen Bühnenbildner und ein siebenstelliges Budget – ein beachtliches Unterfangen für einen Amateur. Die Inszenierung war ein weiterer Erfolg; Bundespräsidentin Ruth Dreifuss besuchte sogar eine der Aufführungen. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass der performative Aspekt, die Arbeit mit dem Publikum und die Dramatisierung persönlicher Traumata vom Theaterspektakel überschattet wurden. Es war ein partizipatives Stück, aber kein tiefgründiges Psychodrama. Ich beschloss, meine Theaterkarriere an den Nagel zu hängen.“

– RB