Souvenirs

2015

Souvenirs

Ein Gespräch zwischen dem Psychiater Dr. R. Buxbaum und dem Künstler Roman Buxbaum

Psychiater: In Deiner Installation „Souvenirs“ in Karlštejn verarbeitest Du Erinnerungen an Deine vor kurzem verstorbene Mutter. Der französische Soziologe Maurice Halbwachs, 1945 im KZ Buchenwald umgekommen, hat sinngemäss gesagt, dass woran wir uns erinnern, mehr mit unseren heutigen Ideen als mit dem Gewesenen zu tun hat. Was ist für Dich Erinnerung?

Der Künstler: Erinnerung ist ein psychischer Prozess, der in der Gegenwart stattfindet und die Vergangenheit betrifft. Es ist ein sich stets wandelnder Rückblick, eine innere Erzählung – eine „Er – Innerung“. Ich führe mit mir selbst ein fortwährendes Gespräch über meine eigene Vergangenheit, also über etwas, das es nicht mehr gibt. Natürlich gab es mich in der Vergangenheit. Ich war aber ein anderer als heute. Als Individuum brauche ich jedoch eine zeitliche Kontuität, die es vielleicht gar nicht gibt. Ich muss diese Fiktion, die wir Einnerung nennen, andauernd neu erschaffen.

Psychiater: Gibt es nicht eine Identität ohne die Vergangenheit – im Hier und Jetzt? Das streben die Buddhisten an und erleben die Demenzkranken.

Der Künstler: Wir Normalmenschen fühlen uns ohne unsere Biographie so ziemlich verloren. Die Verankerung in der eigenen Lebensgeschichte ermöglicht uns den Glauben an unsere Zukunft, gibt uns Hoffnung und Vision. Deshalb sind die Fotos, die wir ständig schiessen, so wichtig. Wir fotografieren alles im Bewusstsein, dass es bald nicht mehr sein wird. Das Foto „hält fest“, was schon am verschwinden ist. Und um diese kleinen Puzzlesteine wird dann die Erinnerung konstruiert.

Psychiater: Du bist ist in der Kunstwelt nur noch marginal als bildender Künstler in Erinnerung, obschon Du in den 80er und 90er Jahren zu den „jungen Talenten“ der Zürcher und Prager Szene gehört hast. Du hast damals einige beachtete Einzelaustellungen gemacht und bist mit Stipendien ausgezeichnet worden. Dann bist Du als Künstler verschwunden. Was ist passiert?

Der Künstler: In der Kunstwelt bin ich jetzt vor Allem als Entdecker des tschechischen Fotografen Miroslav Tichý bekannt. Als ich um 2004 zusammen mit Harald Szeemann das Coming Out von Tichý einleitete, beschloss ich, mit meinem eigenen Werk abzutauchen und „Künstler in Pension“ zu werden, in den Ruhestand zu treten.

Psychiater: Und nach 10 Jahren meldest Du Dich zurück aus dem künstlerischen Ruhestand und willst wieder Künstler sein?

Der Künstler: Ich musste zumindest diese eine Arbeit unbedingt machen. Unsere Mutter ist gestorben. Kurz davor kam es zu einer schmerzlichen Trennung von unserer Frau. Diese beiden Verluste haben zu mindest mich in eine Krise geworfen, in der ich versuche mich zurechtzufinden. Ich fing wieder an, intensiver künstlerisch zu arbeiten. Das ist wohl der intensivste innere Dialog, zu dem ich fähig bin.

Psychiater: Ich muss zugeben, dass auch ich als Psychiater mich für austherapiert halte. Gespräche mit Freunden helfen, aber am wichtigsten ist ein Dialog mit mir selber. Dazu gehört auch dieses Interview.

Der Künstler: Ich dachte mit sich selbst reden nur Verrückte?

Psychiater: Pass auf, was Du sagst! Wenn Du mich verrückt nennst, dann ist es ein Schimpfwort. Wenn ich Dich so bezeichne, dann ist es eine Diagnose! Aber zurück zu Deinem Kunstwerk. Deine Installation „Souvenirs“ findet ja nicht an einem Kunstort statt, sondern in einem Souvenirladen an der Hauptstrasse zu Tschechiens berühmtester Burg Karlštejn in der tschechischen Republik. Warum dort?

Der Künstler: Der Ort ist die Botschaft, oder ein Teil davon. Unsere Mutter vererbte uns ein Haus in Karlštejn. Sie ist dort geboren und dort ist sie gestorben. Sie starb in der Küche, an genau demselben Ort, unter demselben Fenster, an dem wir angeblich gezeugt wurden. Zum Haus gehört auch ein Souvenirladen. Fast eine halbe Million muss jedes Jahr zu Fuss diesen Weg zur Burg hochgehen. Karlštejn gehört nach der Prager Altstadt zum Muss der Pauschalreisenden. An schönen Sommertagen pilgert ein uneunterbrochener Menschenstrom an Mutter Buxbaum‘s Kioks vorbei. Hier haben schon die Grosseltern Postkarten, Eis und Souvenirs verkauft. Als Grossvater vor 18 Jahren gestorben ist, habe ich den Restbestand der Postkarten aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg künstlerisch bearbeitet.

Psychiater: Zurück zu Dir. Was fasziniert Dich so an den Ahnen? Mir scheint diese Vergangenheitsbezogenheit etwas weinerlich.

Der Künstler: Ich bin weinerlich. Ich bin jetzt auch der Einzige, der die Geschichte der Gegenstände in Mutter’s Haus kennt. Üblicherweise entsorgt man die Möbel, die Kleider, wenn jemand gestorben ist. Und man entsorgt damit auch einen Teil der Last der Erinnerung. Ich möchte jedoch einen möglichst langen Draht zu meinen Vorfahren behalten und versuchen, möglichst viel von der Vergangenheit in die Zukunft zu stossen. Das kommt vielleicht von einer gewissen Entwurzelung. Durch das Exil ist unsere ganze Famillie in alle Winde zerstreut und ich muss mir eigene Bezüge schaffen. Meine Ahnen sind für mich so ein Bezug, der mich in der Zeit verankert, und mir ein woher und wohin gibt, einen Stand und eine Orientierung. Den Grossvater haben wir ihn ins gleiche Grab getragen, wie morgen seine Tochter und unsere Mutter.

Psychiater: Du hast ja bereits früher an diesem Thema gearbeitet. Schon wie in den 80 und 90er Jahre hast Du persönliche und kollektive Traumata auf eine ähnliche Weise verarbeitet. Nach dem Tod der Grossmutter hast Du Installationen aus den Fundstücken der Vorfahren Deines Vaters im Haus in Kyjov gemacht.

Der Künstler: Ja, es war eigentlich das gleiche wie jetzt. Vor 20 Jahren. Ich habe damals im Kunstraum Aarau aus den geerbeten Gegenständen vom Dachboden der Grossmutter eine Hütte gebaut. Es war Winter. Der Kunstraum war nur durch einen Ofen geheizt. Wir haben die Hütte um den Ofen gebaut. Es war schön warm und wir sassen auf den Stühlen der Grossmutter und tranken den letzten Slivovitz, den sie noch gebrannt hatte. Nach dem Ende der Ausstellung nahm ich die Ahnenhütte auseinander und machte im Centre Pasquart in Biel aus demselben Material eine ganz andere Installation. Das war meine grösste Einzelausstellung. Sie umfasste sieben Räume. In einem der Museumsräume zersägte ich die Möbel und brandmarkte sie mit einem Brandeisen mit der Inschrift „Kunst macht frei“. Aus Ahnenmüll wurden Kunstobjekten. Natürlich spielt die Inschrift auch auf meinen Grossvater an, der 1942 im KZ Majdanek umgebracht wurde und von dem ich viele Dinge auf dem Dachboden gefunden hatte. Das war der Beginn meiner Auseinandersetzung mit dem Holocoust in Ausstellungen, Performances und Theaterstücken. Nach der Ausstellung im Centre Pasquart fuhr der Ahnenmüll zurück nach Tschechien und wurde in der Galerie Na Bydýlku in Brünn 1992 ausgestellt. Ich machte ein Regal mitten durch den Raum, welches ich so vollpackte, dass es wie eine Wand war. Der hintere Teil des Ausstellungraumes war zwischen den Erinnerungsstücken zwar einsehbar und nicht betretbar – so wie die Vergangenheit.

Psychiater: Wie ist jetzt die Installation im Souvenirladen entstanden?

Der Künstler: Das ist der Abschied von unserer Mutter und ihren Vorfahren – und auch von mir selbst, zu mindest in meiner Identität als Sohn, Enkel und Urenkel. Ich wählte einige wenige Gegenstände aus vier Generationen. Es ist ein Stuhl der Grossmutter, dem die Sitzfläche fehlte, ein hässliches, chromvergoldetes Gestell eines kleinen Tischchens meiner Mutter, dem die Glasplatte fehlte, Mutter‘s Turnschuhe, die sie schon 20 Jahre nicht mehr tragen konnte und ein leerer Bilderrahmen. Darin war einmal ein von mir gemaltes Ölbild, das ich als Teenager meiner Mutter schenkte. Auf ein Verkaufsgestell, das bereits im Souvenirladen war (von der letzten Mieterin dort vergessen) hängte ich Kleiderbügeln der entsorgten Kleider der Toten von 3 Generationen. Alle diese Dinge sind irgendwie unvollständig, lückenhaft oder leer. So wie die Erinnerungen. Auf den ersten Blick wirkt alles unspektakulär und wie vergessen. Auf den zweiten Blick sieht vielleicht ein Teil der Vorbeigehenden, dass alles fünf Zentimeter über dem Boden schwebt.

Psychiater: Die Installation heisst Souvenirs. Was sind Souvenirs?

Der Künstler: Souvenirs – Erinnerungen auf Französisch – sind kleine unnütze Kitschobjekte, die man sich kauft, um einen Moment im Strom des Lebens zu verankern und unvergesslich zu machen. Kitsch ist eine ästhetische Lüge. Und Lügen können töten. Kitch kills. Das Selbstkontrukt unserer Vergangenheit und unseres Selbst kann kitschig und verbogen sein und viele hässliche Dinge der Vergangenheit zudecken.

Psychiater: Du sagst, wir benutzen die Erinnerung, um uns immer wieder neu zu erfinden?

Der Künstler: Ich muss ständig Erinnerungslücken füllen. Mit Erinnerungen, die verloren gehen, geht ein Stück Leben verloren. Im Exil neigt man dazu, einen Strich zu ziehen und alles im Ursprungsland zu vergessen. Das muss man sich dann später mühsam wieder erarbeiten. Dazu kommt die traumatische Geschichte meiner jüdischen Vorfahren. Auch die musste ich aufarbeiten. Ich tat das mit künstlerischen Mitteln, in Ausstellungen, Performances und auf der Theaterbühne.

Psychiater: Bist Du jetzt wieder Künstler?

Der Künstler: Ich war schon immer Künstler. Ich habe dieses Selbstbild nie abgelegt. Ich ziehe die unterschiedlichen Berufsidentitäten wie Kleider an und ab. Sicher, zur Zeit arbeite ich ich wieder vermehrt an eigenen künstlerischen Ideen. Aber dass heisst nicht, dass ich jetzt wieder ausstellen werde. Andere Projekte sind mir ebenso wichtig. Ich möchte einen Kunstraum in Zürich öffnen und einen in Prag. Ich unterscheide nicht mehr so sehr zwischen den verschiedenen Rollen in die ich hineingewachsen bin. Ich möchte jeden Tag das tun, was mir gerade notwendig erscheint und Spass macht.

Psychiater: Unsere Mutter ist gestorben. Du als Künstler hast Deine Emotionen in Deiner Instalation im Souvenirladen verarbeiten können. Dann ging es Dir besser. Ich als Psychiater kann das nicht so schnell ausagieren wie Ihr Künstler. Ich bin in einem Trauerprozess und es geht mir nicht besonders gut.

Der Künstler: Das tut mir ausserordentlich Leid. Ich kondoliere. Als wir einen Tag nach Mutter’s Tod in ihrem leeren Haus eintrafen, wars Du ganz blass.

Psychiater: Ich war in einem organisierten Schock. Immer wenn etwas schreckliches passiert, funktioniere ich trotz des emotionalen Ausnahmezustands wie ein Uhrwerk. Da stirbt die Mutter und Du entdeckst erst dann, was ihr wichtig war, was sie aufbewahrte und was nicht. Du findest ihr Bild von Dir. Wir haben ja gesagt, dass die Erinnerung mehr mit unseren heutigen Ideen, als mit dem Gewesenen zu tun hat. Doch das Bild, dass Deine Mutter von Dir hat, sprengt irgendwie alle Subjektivität. Es hat etwas archaisches, uraltes. Der Segen oder Fluch der Eltern öffnet die Himmel oder schliesst sie.

Der Künstler: Jetzt sei nicht so pathetisch. Hör doch endlich, Mutter und Vater so zu überbewerten. Wie lange willst Du noch Sohn sein? Du bist über Fünfzig!

Psychiater: Ich bleibe pathetisch! Der Tod der Mutter ist ein Pathos. Und zwar beides, der Tod und die Mutter! Wir haben in der Küche das Blut und den Kot unserer Mutter weggeputzt. Sie fiel hin, versuchte sich noch an der Heizung unter dem Fenster aufzurichten, schaffte es aber nicht. Dort ist sie gestorben.

Der Künstler: Und das Verrückte ist, dass genau an dem Ort, unter diesem Fenster in der Küche das Gästebett früher stand. Und in diesem Gästebett wurden wir an einem heissen Sommerabend gezeugt.

Psychiater: Es muss ein Wochenende Ende Juli 1955 gewesen sein. Unsere frisch verheirateten Eltern waren zu Besuch bei den Schwiegereltern. Sie waren damals glücklich. Es gibt wunderschöne Fotos aus dieser Zeit von den beiden verliebten jungen Menschen. Die schönste Zeit ihres Lebens. Und 68 Jahre später haucht unsere Mutter das Leben exakt an jenem Ort aus, an dem sie unser Leben empfing – von der Wiege bis zum Grab nicht einmal einen Schritt entfernt.

Der Künstler: Ich finde das voll Scheisse, dieses ganze Werden und Vergehen, sich verlieben und sich verlieren. Wäre es nicht am Besten, gar nicht geboren zu sein?

Psychiater: Irgendwie dreht sich alles im Kreis. Am schlimmsten fand ich es aber, das Kleid für den Sarg auszuwählen. Durch diese Schränke zu wühlen und all die Kleider wiederzusehen, die wir ja kannten.

Der Künstler: Ja das war schlimm. Sie hat nichts weggeworfen. Da waren herzige uralte Blusen aus den 70 Jahren, schön gereinigt und gebügelt in einer Plastikfolie aufgehängt, wie für die Ewigkeit. Wir erinnerten uns an jede Hose, jeden Pullover. Sie hat sie ja in unsrer Jugendzeit getragen! Und wir mussten uns da durchwühlen und das meiste in Säcke für die Kleiderabfuhr füllen. Ein Paar schöne alte Kleider habe ich für Anna aufbewahrt.

Psychiater: Oder die Turnschuhe, die Du dann für die Installation genommen hast. Mit den Turschuhen hat sie in den neunziger Jahren ganz America bereist.

Der Künstler: Anziehen konnte sie die Turnschuhe schon 20 Jahre nicht mehr. Sie hat ja diese schrecklichen Beinödeme bekommen. Ihre Füsse waren wie Elefantenbeine. Sie konnte fasst gar keine Schuhe mehr tragen. Aber weggeworfen hat sie die alten Schuhe nicht. Weisst Du, was mich am meisten reut? Ich habe nie ihre kranken Füsse berühren wollen. Habe sie nie gestreichelt. Ich spürte einen Widerstand, eine Art Ekel. Vielleicht war es die Angst vor der Krankheit und dem Altsein. Diese armen geplagten, hässlichen, schwarzen Elefantenbeine hätten wir streicheln sollen. Wir hätten sie mit einer Salbe eincremen sollen. Das ist nie wieder gutzumachen, was wir da verpasst haben. Das würde ich heute anders machen.

Psychiater: Das stimmt, das würden wir heute bestimmt machen. Aber Du weisst ja, wie schwierig sie war. Die Besuche bei Ihr waren immer ein Drama.

Der Künstler: Dieser Starrsinn, ihr Autismus, ihre zunehmende Demenz, die es allen so schwer machten, sie gern zu haben. Die Menschen um sie herum sind immer wieder geflüchtet. Sie konnte so unerträglich sein.

Psychiater: Sie war sehr schwierig. Ihr Körper war zerstört und ihre Psyche gebrochen. Das Leben hat sie nicht geschont.

Der Künstler: Und die Demenz, die hast Du ja irgendwie verpasst, lieber Herr Doktor.

Psychiater: Stimmt, die habe ich verpasst, die Demenz. Aber das ist vielleicht besser so. Sie konnte zu Hause bleiben. Und ich erzähle Dir jetzt etwas, das ich Du nicht verstehen wirst. In dem Moment als sie starb, spürte ich, wie all das Schlechte verschwand – wie ihre schlimmen Beine, die wir ins Grab tragen werden. Das Schwierige, das alles Gute verdeckte, war weg, wie Blätter im Herbst, die der Regen wegspühlt. Ich sah Mutter plötzlich wieder mit anderen Augen. Ihre guten Seiten waren wieder da. Die gutherzige, zufriedene, humorvolle, treue, ehrliche und liebende Mutter, die wie schon längst vergessen haben.

Der Künstler: Du machst Dir etwas vor. Das Schwierige an ihr verschwand, weil sie tot war. Und Tote sind nicht schwierig.

Psychiater: Das ganze Leben ist schwierig. Aber in dem Moment als sie gestorben war, als wir ihr Haus betraten, wurde mir ganz klar: Sie ist wieder da, so wie sie einmal war. Die Person die sie mal war, das hübsche intelligente Mädchen mit einem Herzen aus Gold.

Der Künstler: Du bleibst halt ein Romantiker, ein religiöser Schwärmer. Wenn Du es Dir nicht verkneifen würdest, käme jetzt die Himmelfahrt Mariä. Du weisst, dass ich da meine liebe Mühe habe mit soviel Transzendenz. Da bist Du halt so ziemlich nach unserer Mutter.

Psychiater: Und Du bist nach unserem Vater eher ein Melancholiker, immer janusköpfig ein Auge nach hinten gerichtet, beobachtest Du die Gegenwart aus der Vergangenheit.

Der Künstler: Die Vergangenheit ist mir sehr wichtig. All die vielen Kartonschachteln im Haus der Mutter sind angefüllt mit Vergangenheit. Erinnerungen an drei vier Generationen. Alles sorgfältigst geordnet und verpackt; Grossmutters Gebetsbüchlein, Mutter‘s goldene Locken, die man ihr als Kind abgeschnittenn und in ein Stück Papier verpackt hatte, Grossvaters selbstgenähte Nationalfahne von 1945, unsere Milchzähne und all die vielen Fotografien, bis hin zu den Fotos unserer Tochter Anna. Unser Leben sorgsam gesammelt als Erbe unserer Mutter. Ist es das was bleibt, die Erinnerungen?

Psychiater: Die Erinnerungen und der Wein. Erinnerst Du Dich an die Gecshichte mit dem Hochzeitswein?

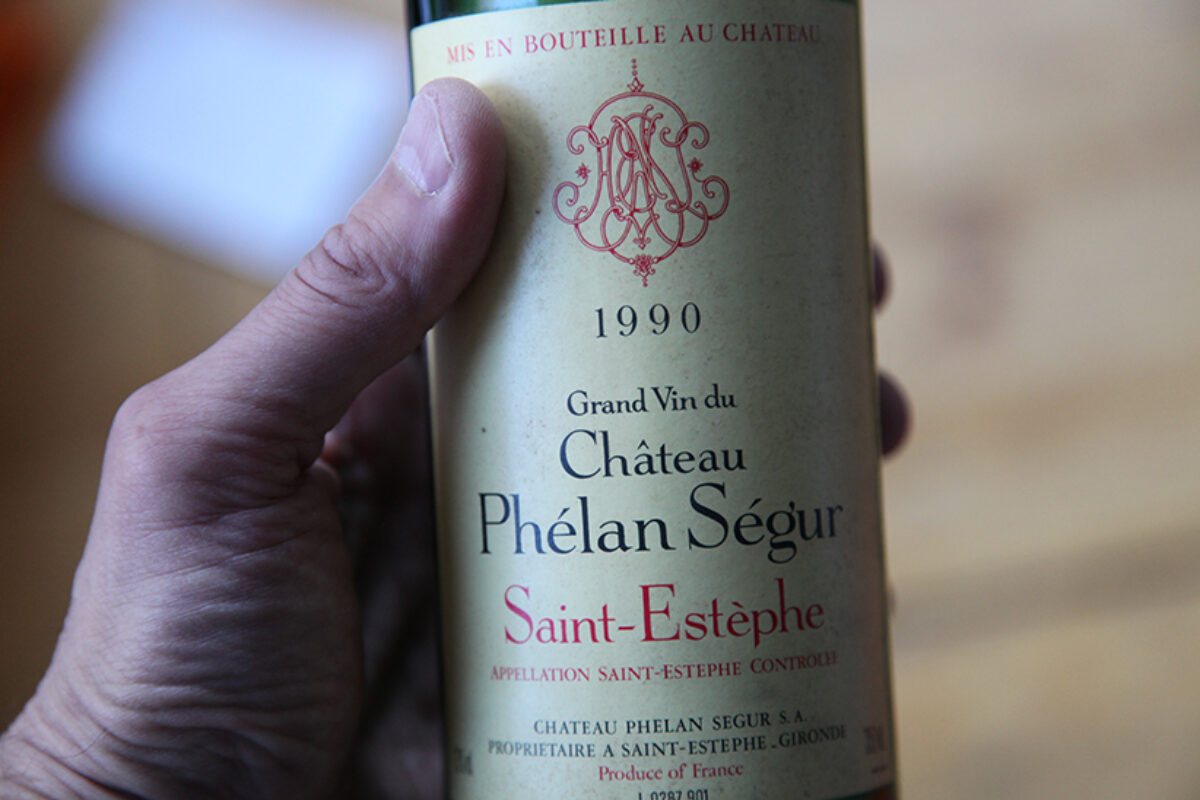

Der Künstler: Der reinste Horror. Typisch Mutter. Als wir 34 waren, hat unsere Mutter auf einer ihrer Degustationsreisen nach Frankreich für uns den Hochzeitswein eingekauft. Eine Kiste Chateau Phélan Ségur, Saint–Estéphe, Jahrgang 1990. Sie hat 1000 Franken dafür ausgegeben. Ohne uns zu fragen. Die Weinkiste wurde jahrzehntelang mitgezügelt, lag in allen Kellern der Wohnungen, in denen Mutter gewohnt hatte. Keine sehr gute Lagerung. Kein Wunder, dass als es dann 16 Jahre später wirklich so weit war und wir heirateten, von diesem Wein nichts mehr zu erwarten war. Aber Mutter bestand auf der Hochzeit darauf, dass ihr Hochzeitswein aufgetischt wurde. Es wurden ein Paar Flaschen aufgemacht und es war schlimmer als befürchtet. Nicht trinkbar. Alle Flaschen hatten Korken, einige waren zu einer Art Portwein muttiert, oder ganz zu Essig.

Psychiater: Davon war Mutter jedoch nicht zu überzeugen. Mit denjenigen Gästen, die den Wein nicht trinken wollten fing sie einen Streit an. Für sie war ihr Hochzeitswein köstlich. Andere Gäste, die den Wein aus Unkenntnis oder Gleichgültigkeit tranken, ermahnte sie, nicht zu viel davon zu trinken, weil der Wein so kostbar sei.

Der Künstler: Der Hochzeitswein. Nach der Hochzeit versorgten wir die Kiste mit den letzten Flaschen, die niemand öffnen wollte, weil der Wein kaputt war. wieder im Keller. Dort liegt er immer noch. Jetzt, nach ihrem Tod, wollten wir Mutter eine Ehre erweisen. Wir zündeten Kerzen an, stellten Fotos von ihr auf und wir holten eine Flasche Hochzeitswein aus dieser Kiste und machten sie auf.

Psychiater: Und welche Überraschung! Es war der beste St. Emillion, den wir je geschmeckt haben. Es war vielleicht die einzige Flasche, die nicht verdorben war, sondern in 30 Jahre zum besten Bugunder gereift war. Welches Aroma, welch lieblicher Duft. Welcher würdevolle runde Geschmack!

Künstler: Wir waren verblüfft. Es war eine Erleuchtung. Der beste Wein zuletzt. Wie in Kanaan. Vom Himmel oben lacht uns noch einmal Mutter an: „Jetzt seht Ihr Lümmel, wie ich Recht hatte! Der Wein ist himmlisch!“

Psychiater: Hauptsache, es wird noch gelacht! Und gelacht hat sie immer! Deshalb machen wir’s heute so richtig katholisch. Obschon wir Vierteljuden sind. Wir haben schon ihren Vater ins Grab getragen und in das selbe Grab werden wir unsere Mutter legen. Wir versuchen eine Messe und eine gute Sängerin zu organisieren. Und wir legen sie in einen offenen Sarg. Fällt Dir noch etwas ein? Haben wir etwas vergessen?

Der Künstler: Nein. Wir haben das Wichtigste gesagt. Gehen wir unsere lustige Mutter begraben.

Souvenirs

Ein Gespräch zwischen dem Psychiater Dr. R. Buxbaum und dem Künstler Roman Buxbaum

Psychiater: In Deiner Installation „Souvenirs“ in Karlštejn verarbeitest Du Erinnerungen an Deine vor kurzem verstorbene Mutter. Der französische Soziologe Maurice Halbwachs, 1945 im KZ Buchenwald umgekommen, hat sinngemäss gesagt, dass woran wir uns erinnern, mehr mit unseren heutigen Ideen als mit dem Gewesenen zu tun hat. Was ist für Dich Erinnerung?

Der Künstler: Erinnerung ist ein psychischer Prozess, der in der Gegenwart stattfindet und die Vergangenheit betrifft. Es ist ein sich stets wandelnder Rückblick, eine innere Erzählung – eine „Er – Innerung“. Ich führe mit mir selbst ein fortwährendes Gespräch über meine eigene Vergangenheit, also über etwas, das es nicht mehr gibt. Natürlich gab es mich in der Vergangenheit. Ich war aber ein anderer als heute. Als Individuum brauche ich jedoch eine zeitliche Kontuität, die es vielleicht gar nicht gibt. Ich muss diese Fiktion, die wir Einnerung nennen, andauernd neu erschaffen.

Psychiater: Gibt es nicht eine Identität ohne die Vergangenheit – im Hier und Jetzt? Das streben die Buddhisten an und erleben die Demenzkranken.

Der Künstler: Wir Normalmenschen fühlen uns ohne unsere Biographie so ziemlich verloren. Die Verankerung in der eigenen Lebensgeschichte ermöglicht uns den Glauben an unsere Zukunft, gibt uns Hoffnung und Vision. Deshalb sind die Fotos, die wir ständig schiessen, so wichtig. Wir fotografieren alles im Bewusstsein, dass es bald nicht mehr sein wird. Das Foto „hält fest“, was schon am verschwinden ist. Und um diese kleinen Puzzlesteine wird dann die Erinnerung konstruiert.

Psychiater: Du bist ist in der Kunstwelt nur noch marginal als bildender Künstler in Erinnerung, obschon Du in den 80er und 90er Jahren zu den „jungen Talenten“ der Zürcher und Prager Szene gehört hast. Du hast damals einige beachtete Einzelaustellungen gemacht und bist mit Stipendien ausgezeichnet worden. Dann bist Du als Künstler verschwunden. Was ist passiert?

Der Künstler: In der Kunstwelt bin ich jetzt vor Allem als Entdecker des tschechischen Fotografen Miroslav Tichý bekannt. Als ich um 2004 zusammen mit Harald Szeemann das Coming Out von Tichý einleitete, beschloss ich, mit meinem eigenen Werk abzutauchen und „Künstler in Pension“ zu werden, in den Ruhestand zu treten.

Psychiater: Und nach 10 Jahren meldest Du Dich zurück aus dem künstlerischen Ruhestand und willst wieder Künstler sein?

Der Künstler: Ich musste zumindest diese eine Arbeit unbedingt machen. Unsere Mutter ist gestorben. Kurz davor kam es zu einer schmerzlichen Trennung von unserer Frau. Diese beiden Verluste haben zu mindest mich in eine Krise geworfen, in der ich versuche mich zurechtzufinden. Ich fing wieder an, intensiver künstlerisch zu arbeiten. Das ist wohl der intensivste innere Dialog, zu dem ich fähig bin.

Psychiater: Ich muss zugeben, dass auch ich als Psychiater mich für austherapiert halte. Gespräche mit Freunden helfen, aber am wichtigsten ist ein Dialog mit mir selber. Dazu gehört auch dieses Interview.

Der Künstler: Ich dachte mit sich selbst reden nur Verrückte?

Psychiater: Pass auf, was Du sagst! Wenn Du mich verrückt nennst, dann ist es ein Schimpfwort. Wenn ich Dich so bezeichne, dann ist es eine Diagnose! Aber zurück zu Deinem Kunstwerk. Deine Installation „Souvenirs“ findet ja nicht an einem Kunstort statt, sondern in einem Souvenirladen an der Hauptstrasse zu Tschechiens berühmtester Burg Karlštejn in der tschechischen Republik. Warum dort?

Der Künstler: Der Ort ist die Botschaft, oder ein Teil davon. Unsere Mutter vererbte uns ein Haus in Karlštejn. Sie ist dort geboren und dort ist sie gestorben. Sie starb in der Küche, an genau demselben Ort, unter demselben Fenster, an dem wir angeblich gezeugt wurden. Zum Haus gehört auch ein Souvenirladen. Fast eine halbe Million muss jedes Jahr zu Fuss diesen Weg zur Burg hochgehen. Karlštejn gehört nach der Prager Altstadt zum Muss der Pauschalreisenden. An schönen Sommertagen pilgert ein uneunterbrochener Menschenstrom an Mutter Buxbaum‘s Kioks vorbei. Hier haben schon die Grosseltern Postkarten, Eis und Souvenirs verkauft. Als Grossvater vor 18 Jahren gestorben ist, habe ich den Restbestand der Postkarten aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg künstlerisch bearbeitet.

Psychiater: Zurück zu Dir. Was fasziniert Dich so an den Ahnen? Mir scheint diese Vergangenheitsbezogenheit etwas weinerlich.

Der Künstler: Ich bin weinerlich. Ich bin jetzt auch der Einzige, der die Geschichte der Gegenstände in Mutter’s Haus kennt. Üblicherweise entsorgt man die Möbel, die Kleider, wenn jemand gestorben ist. Und man entsorgt damit auch einen Teil der Last der Erinnerung. Ich möchte jedoch einen möglichst langen Draht zu meinen Vorfahren behalten und versuchen, möglichst viel von der Vergangenheit in die Zukunft zu stossen. Das kommt vielleicht von einer gewissen Entwurzelung. Durch das Exil ist unsere ganze Famillie in alle Winde zerstreut und ich muss mir eigene Bezüge schaffen. Meine Ahnen sind für mich so ein Bezug, der mich in der Zeit verankert, und mir ein woher und wohin gibt, einen Stand und eine Orientierung. Den Grossvater haben wir ihn ins gleiche Grab getragen, wie morgen seine Tochter und unsere Mutter.

Psychiater: Du hast ja bereits früher an diesem Thema gearbeitet. Schon wie in den 80 und 90er Jahre hast Du persönliche und kollektive Traumata auf eine ähnliche Weise verarbeitet. Nach dem Tod der Grossmutter hast Du Installationen aus den Fundstücken der Vorfahren Deines Vaters im Haus in Kyjov gemacht.

Der Künstler: Ja, es war eigentlich das gleiche wie jetzt. Vor 20 Jahren. Ich habe damals im Kunstraum Aarau aus den geerbeten Gegenständen vom Dachboden der Grossmutter eine Hütte gebaut. Es war Winter. Der Kunstraum war nur durch einen Ofen geheizt. Wir haben die Hütte um den Ofen gebaut. Es war schön warm und wir sassen auf den Stühlen der Grossmutter und tranken den letzten Slivovitz, den sie noch gebrannt hatte. Nach dem Ende der Ausstellung nahm ich die Ahnenhütte auseinander und machte im Centre Pasquart in Biel aus demselben Material eine ganz andere Installation. Das war meine grösste Einzelausstellung. Sie umfasste sieben Räume. In einem der Museumsräume zersägte ich die Möbel und brandmarkte sie mit einem Brandeisen mit der Inschrift „Kunst macht frei“. Aus Ahnenmüll wurden Kunstobjekten. Natürlich spielt die Inschrift auch auf meinen Grossvater an, der 1942 im KZ Majdanek umgebracht wurde und von dem ich viele Dinge auf dem Dachboden gefunden hatte. Das war der Beginn meiner Auseinandersetzung mit dem Holocoust in Ausstellungen, Performances und Theaterstücken. Nach der Ausstellung im Centre Pasquart fuhr der Ahnenmüll zurück nach Tschechien und wurde in der Galerie Na Bydýlku in Brünn 1992 ausgestellt. Ich machte ein Regal mitten durch den Raum, welches ich so vollpackte, dass es wie eine Wand war. Der hintere Teil des Ausstellungraumes war zwischen den Erinnerungsstücken zwar einsehbar und nicht betretbar – so wie die Vergangenheit.

Psychiater: Wie ist jetzt die Installation im Souvenirladen entstanden?

Der Künstler: Das ist der Abschied von unserer Mutter und ihren Vorfahren – und auch von mir selbst, zu mindest in meiner Identität als Sohn, Enkel und Urenkel. Ich wählte einige wenige Gegenstände aus vier Generationen. Es ist ein Stuhl der Grossmutter, dem die Sitzfläche fehlte, ein hässliches, chromvergoldetes Gestell eines kleinen Tischchens meiner Mutter, dem die Glasplatte fehlte, Mutter‘s Turnschuhe, die sie schon 20 Jahre nicht mehr tragen konnte und ein leerer Bilderrahmen. Darin war einmal ein von mir gemaltes Ölbild, das ich als Teenager meiner Mutter schenkte. Auf ein Verkaufsgestell, das bereits im Souvenirladen war (von der letzten Mieterin dort vergessen) hängte ich Kleiderbügeln der entsorgten Kleider der Toten von 3 Generationen. Alle diese Dinge sind irgendwie unvollständig, lückenhaft oder leer. So wie die Erinnerungen. Auf den ersten Blick wirkt alles unspektakulär und wie vergessen. Auf den zweiten Blick sieht vielleicht ein Teil der Vorbeigehenden, dass alles fünf Zentimeter über dem Boden schwebt.

Psychiater: Die Installation heisst Souvenirs. Was sind Souvenirs?

Der Künstler: Souvenirs – Erinnerungen auf Französisch – sind kleine unnütze Kitschobjekte, die man sich kauft, um einen Moment im Strom des Lebens zu verankern und unvergesslich zu machen. Kitsch ist eine ästhetische Lüge. Und Lügen können töten. Kitch kills. Das Selbstkontrukt unserer Vergangenheit und unseres Selbst kann kitschig und verbogen sein und viele hässliche Dinge der Vergangenheit zudecken.

Psychiater: Du sagst, wir benutzen die Erinnerung, um uns immer wieder neu zu erfinden?

Der Künstler: Ich muss ständig Erinnerungslücken füllen. Mit Erinnerungen, die verloren gehen, geht ein Stück Leben verloren. Im Exil neigt man dazu, einen Strich zu ziehen und alles im Ursprungsland zu vergessen. Das muss man sich dann später mühsam wieder erarbeiten. Dazu kommt die traumatische Geschichte meiner jüdischen Vorfahren. Auch die musste ich aufarbeiten. Ich tat das mit künstlerischen Mitteln, in Ausstellungen, Performances und auf der Theaterbühne.

Psychiater: Bist Du jetzt wieder Künstler?

Der Künstler: Ich war schon immer Künstler. Ich habe dieses Selbstbild nie abgelegt. Ich ziehe die unterschiedlichen Berufsidentitäten wie Kleider an und ab. Sicher, zur Zeit arbeite ich ich wieder vermehrt an eigenen künstlerischen Ideen. Aber dass heisst nicht, dass ich jetzt wieder ausstellen werde. Andere Projekte sind mir ebenso wichtig. Ich möchte einen Kunstraum in Zürich öffnen und einen in Prag. Ich unterscheide nicht mehr so sehr zwischen den verschiedenen Rollen in die ich hineingewachsen bin. Ich möchte jeden Tag das tun, was mir gerade notwendig erscheint und Spass macht.

Psychiater: Unsere Mutter ist gestorben. Du als Künstler hast Deine Emotionen in Deiner Instalation im Souvenirladen verarbeiten können. Dann ging es Dir besser. Ich als Psychiater kann das nicht so schnell ausagieren wie Ihr Künstler. Ich bin in einem Trauerprozess und es geht mir nicht besonders gut.

Der Künstler: Das tut mir ausserordentlich Leid. Ich kondoliere. Als wir einen Tag nach Mutter’s Tod in ihrem leeren Haus eintrafen, wars Du ganz blass.

Psychiater: Ich war in einem organisierten Schock. Immer wenn etwas schreckliches passiert, funktioniere ich trotz des emotionalen Ausnahmezustands wie ein Uhrwerk. Da stirbt die Mutter und Du entdeckst erst dann, was ihr wichtig war, was sie aufbewahrte und was nicht. Du findest ihr Bild von Dir. Wir haben ja gesagt, dass die Erinnerung mehr mit unseren heutigen Ideen, als mit dem Gewesenen zu tun hat. Doch das Bild, dass Deine Mutter von Dir hat, sprengt irgendwie alle Subjektivität. Es hat etwas archaisches, uraltes. Der Segen oder Fluch der Eltern öffnet die Himmel oder schliesst sie.

Der Künstler: Jetzt sei nicht so pathetisch. Hör doch endlich, Mutter und Vater so zu überbewerten. Wie lange willst Du noch Sohn sein? Du bist über Fünfzig!

Psychiater: Ich bleibe pathetisch! Der Tod der Mutter ist ein Pathos. Und zwar beides, der Tod und die Mutter! Wir haben in der Küche das Blut und den Kot unserer Mutter weggeputzt. Sie fiel hin, versuchte sich noch an der Heizung unter dem Fenster aufzurichten, schaffte es aber nicht. Dort ist sie gestorben.

Der Künstler: Und das Verrückte ist, dass genau an dem Ort, unter diesem Fenster in der Küche das Gästebett früher stand. Und in diesem Gästebett wurden wir an einem heissen Sommerabend gezeugt.

Psychiater: Es muss ein Wochenende Ende Juli 1955 gewesen sein. Unsere frisch verheirateten Eltern waren zu Besuch bei den Schwiegereltern. Sie waren damals glücklich. Es gibt wunderschöne Fotos aus dieser Zeit von den beiden verliebten jungen Menschen. Die schönste Zeit ihres Lebens. Und 68 Jahre später haucht unsere Mutter das Leben exakt an jenem Ort aus, an dem sie unser Leben empfing – von der Wiege bis zum Grab nicht einmal einen Schritt entfernt.

Der Künstler: Ich finde das voll Scheisse, dieses ganze Werden und Vergehen, sich verlieben und sich verlieren. Wäre es nicht am Besten, gar nicht geboren zu sein?

Psychiater: Irgendwie dreht sich alles im Kreis. Am schlimmsten fand ich es aber, das Kleid für den Sarg auszuwählen. Durch diese Schränke zu wühlen und all die Kleider wiederzusehen, die wir ja kannten.

Der Künstler: Ja das war schlimm. Sie hat nichts weggeworfen. Da waren herzige uralte Blusen aus den 70 Jahren, schön gereinigt und gebügelt in einer Plastikfolie aufgehängt, wie für die Ewigkeit. Wir erinnerten uns an jede Hose, jeden Pullover. Sie hat sie ja in unsrer Jugendzeit getragen! Und wir mussten uns da durchwühlen und das meiste in Säcke für die Kleiderabfuhr füllen. Ein Paar schöne alte Kleider habe ich für Anna aufbewahrt.

Psychiater: Oder die Turnschuhe, die Du dann für die Installation genommen hast. Mit den Turschuhen hat sie in den neunziger Jahren ganz America bereist.

Der Künstler: Anziehen konnte sie die Turnschuhe schon 20 Jahre nicht mehr. Sie hat ja diese schrecklichen Beinödeme bekommen. Ihre Füsse waren wie Elefantenbeine. Sie konnte fasst gar keine Schuhe mehr tragen. Aber weggeworfen hat sie die alten Schuhe nicht. Weisst Du, was mich am meisten reut? Ich habe nie ihre kranken Füsse berühren wollen. Habe sie nie gestreichelt. Ich spürte einen Widerstand, eine Art Ekel. Vielleicht war es die Angst vor der Krankheit und dem Altsein. Diese armen geplagten, hässlichen, schwarzen Elefantenbeine hätten wir streicheln sollen. Wir hätten sie mit einer Salbe eincremen sollen. Das ist nie wieder gutzumachen, was wir da verpasst haben. Das würde ich heute anders machen.

Psychiater: Das stimmt, das würden wir heute bestimmt machen. Aber Du weisst ja, wie schwierig sie war. Die Besuche bei Ihr waren immer ein Drama.

Der Künstler: Dieser Starrsinn, ihr Autismus, ihre zunehmende Demenz, die es allen so schwer machten, sie gern zu haben. Die Menschen um sie herum sind immer wieder geflüchtet. Sie konnte so unerträglich sein.

Psychiater: Sie war sehr schwierig. Ihr Körper war zerstört und ihre Psyche gebrochen. Das Leben hat sie nicht geschont.

Der Künstler: Und die Demenz, die hast Du ja irgendwie verpasst, lieber Herr Doktor.

Psychiater: Stimmt, die habe ich verpasst, die Demenz. Aber das ist vielleicht besser so. Sie konnte zu Hause bleiben. Und ich erzähle Dir jetzt etwas, das ich Du nicht verstehen wirst. In dem Moment als sie starb, spürte ich, wie all das Schlechte verschwand – wie ihre schlimmen Beine, die wir ins Grab tragen werden. Das Schwierige, das alles Gute verdeckte, war weg, wie Blätter im Herbst, die der Regen wegspühlt. Ich sah Mutter plötzlich wieder mit anderen Augen. Ihre guten Seiten waren wieder da. Die gutherzige, zufriedene, humorvolle, treue, ehrliche und liebende Mutter, die wie schon längst vergessen haben.

Der Künstler: Du machst Dir etwas vor. Das Schwierige an ihr verschwand, weil sie tot war. Und Tote sind nicht schwierig.

Psychiater: Das ganze Leben ist schwierig. Aber in dem Moment als sie gestorben war, als wir ihr Haus betraten, wurde mir ganz klar: Sie ist wieder da, so wie sie einmal war. Die Person die sie mal war, das hübsche intelligente Mädchen mit einem Herzen aus Gold.

Der Künstler: Du bleibst halt ein Romantiker, ein religiöser Schwärmer. Wenn Du es Dir nicht verkneifen würdest, käme jetzt die Himmelfahrt Mariä. Du weisst, dass ich da meine liebe Mühe habe mit soviel Transzendenz. Da bist Du halt so ziemlich nach unserer Mutter.

Psychiater: Und Du bist nach unserem Vater eher ein Melancholiker, immer janusköpfig ein Auge nach hinten gerichtet, beobachtest Du die Gegenwart aus der Vergangenheit.

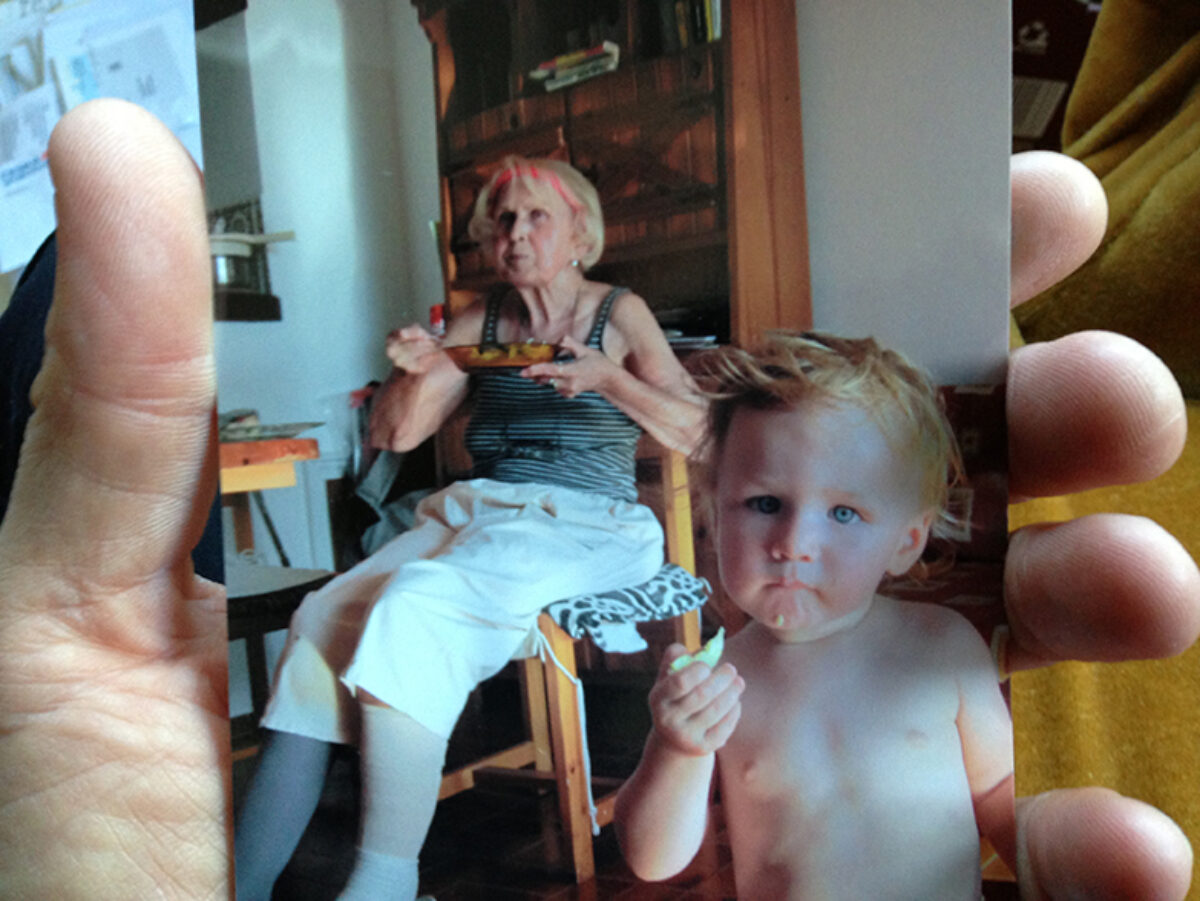

Der Künstler: Die Vergangenheit ist mir sehr wichtig. All die vielen Kartonschachteln im Haus der Mutter sind angefüllt mit Vergangenheit. Erinnerungen an drei vier Generationen. Alles sorgfältigst geordnet und verpackt; Grossmutters Gebetsbüchlein, Mutter‘s goldene Locken, die man ihr als Kind abgeschnittenn und in ein Stück Papier verpackt hatte, Grossvaters selbstgenähte Nationalfahne von 1945, unsere Milchzähne und all die vielen Fotografien, bis hin zu den Fotos unserer Tochter Anna. Unser Leben sorgsam gesammelt als Erbe unserer Mutter. Ist es das was bleibt, die Erinnerungen?

Psychiater: Die Erinnerungen und der Wein. Erinnerst Du Dich an die Gecshichte mit dem Hochzeitswein?

Der Künstler: Der reinste Horror. Typisch Mutter. Als wir 34 waren, hat unsere Mutter auf einer ihrer Degustationsreisen nach Frankreich für uns den Hochzeitswein eingekauft. Eine Kiste Chateau Phélan Ségur, Saint–Estéphe, Jahrgang 1990. Sie hat 1000 Franken dafür ausgegeben. Ohne uns zu fragen. Die Weinkiste wurde jahrzehntelang mitgezügelt, lag in allen Kellern der Wohnungen, in denen Mutter gewohnt hatte. Keine sehr gute Lagerung. Kein Wunder, dass als es dann 16 Jahre später wirklich so weit war und wir heirateten, von diesem Wein nichts mehr zu erwarten war. Aber Mutter bestand auf der Hochzeit darauf, dass ihr Hochzeitswein aufgetischt wurde. Es wurden ein Paar Flaschen aufgemacht und es war schlimmer als befürchtet. Nicht trinkbar. Alle Flaschen hatten Korken, einige waren zu einer Art Portwein muttiert, oder ganz zu Essig.

Psychiater: Davon war Mutter jedoch nicht zu überzeugen. Mit denjenigen Gästen, die den Wein nicht trinken wollten fing sie einen Streit an. Für sie war ihr Hochzeitswein köstlich. Andere Gäste, die den Wein aus Unkenntnis oder Gleichgültigkeit tranken, ermahnte sie, nicht zu viel davon zu trinken, weil der Wein so kostbar sei.

Der Künstler: Der Hochzeitswein. Nach der Hochzeit versorgten wir die Kiste mit den letzten Flaschen, die niemand öffnen wollte, weil der Wein kaputt war. wieder im Keller. Dort liegt er immer noch. Jetzt, nach ihrem Tod, wollten wir Mutter eine Ehre erweisen. Wir zündeten Kerzen an, stellten Fotos von ihr auf und wir holten eine Flasche Hochzeitswein aus dieser Kiste und machten sie auf.

Psychiater: Und welche Überraschung! Es war der beste St. Emillion, den wir je geschmeckt haben. Es war vielleicht die einzige Flasche, die nicht verdorben war, sondern in 30 Jahre zum besten Bugunder gereift war. Welches Aroma, welch lieblicher Duft. Welcher würdevolle runde Geschmack!

Künstler: Wir waren verblüfft. Es war eine Erleuchtung. Der beste Wein zuletzt. Wie in Kanaan. Vom Himmel oben lacht uns noch einmal Mutter an: „Jetzt seht Ihr Lümmel, wie ich Recht hatte! Der Wein ist himmlisch!“

Psychiater: Hauptsache, es wird noch gelacht! Und gelacht hat sie immer! Deshalb machen wir’s heute so richtig katholisch. Obschon wir Vierteljuden sind. Wir haben schon ihren Vater ins Grab getragen und in das selbe Grab werden wir unsere Mutter legen. Wir versuchen eine Messe und eine gute Sängerin zu organisieren. Und wir legen sie in einen offenen Sarg. Fällt Dir noch etwas ein? Haben wir etwas vergessen?

Der Künstler: Nein. Wir haben das Wichtigste gesagt. Gehen wir unsere lustige Mutter begraben.