Art is a Tumor—Ceci n’est pas une boule

2006–2008

„Art is a Tumor, Ceci n’est pas une boule – La boule est née, Le coup de sabre du roi“ war eine Reihe von Selbstperformances und eine Werkgruppe die ich schliesslich in einer Ausstellung im Kunstraum Aarau im Jahr 2008 zusammenfasste. Der Ausgangspunkt der Reise war ein kleines Kügelchen, das einige Jahre zuvor auf meiner rechten Schulter zu wachsen begann. Als ehemaliger Assistenzarzt der Chirurgie kannte ich Lipome gut. Lipome sind gutartige, langsam wachsende Fettgewebsgeschwülste der Haut. Sie entarten nie und metastasieren nicht. Wenn sie kosmetisch stören, sind sie leicht zu entfernen. Der Chirurg schneidet die Haut auf und schält das Lipom mit dem Finger heraus – wie eine Orange aus der Schale. Ich wusste, dass mein Lipom ungefährlich war. Es befand sich an einem ungewöhnlichen, gut sichtbaren Ort, auf meiner rechten Schulter. Ich entschloss mich, es wachsen zu lassen. Nach etwa zwei Jahren war es so gross wie eine Orange. Kunst ist Krankheit! Der Körper des Künstlers ist das Werk. Seit dem Medizinstudium leide ich gelegentlich unter karzinophoben Ängsten. Das Lipom auf meiner Schulter wachsen zu lassen, war auch eine Möglichkeit, mich meinen Ängsten vor Tumoren zu stellen – eine Selbstbehandlung. Kunst ist Therapie.

1995 gab ich an der Kunstschule Nürtingen eine Performance mit dem Titel „Kunst ist Krankheit“. Ich liess meinen Körper von Arztkollegen unterschiedlicher Fachrichtung untersuchen, die Befunde zu diktieren und auf Video aufzunehmen. Der medizinische Blick auf den eigenen Körper. Wir publizierten meine Krankenakte. Sie ersetzte die sonst übliche Künstlerbiographie und fängt so an: „Die Krankengeschichte beginnt am 5. Mai 1956 auf der Abteilung für Geburtshilfe des Spitals in Podoli in Prag. Roman Buxbaum wurde nach komplikationsloser Schwangerschaft als einfache, vordere Kopflage geboren. Die Körpergrösse des Neugeborenen war mit 53 cm im Normbereich, ebenso das Körpergewicht mit 2’800 g, Dysmorphien oder Missbildungen fanden sich keine.“

Als Psychiater interessieren mich auch psychologische Zusammenhänge zwischen Kunst und Krankheit. Sigmund Freud vermutete die Quelle der künstlerischen Energie in unbewussten psychischen Konflikten. In zwei berühmten Aufsätzten von 1908 versuchte Freud eine psychoanalytische Deutung unbewusster Motive in einem Bild von Leonardo Da Vinci und der Skulptur Moses von Michelangelo. Freuds These war, dass Künstler ebenso wie Neurotiker ihre libidinösen Triebe unterdrückten. Die Neurotiker produziere Symptome und Künstler sublimieren ihre Libido zu Kunstwerken. Auch ich beschloss, meine Hypochondrie zu Kunst zu verwandeln. Das Lipom auf meiner Schulter war kein Tumor mehr, es war jetzt ein Kunstwerk. Mein Lipom hatte besondere skulpturale Qualitäten. Zu Beginn war es eine schöne kleine Kugel. Als es dann die Grösse eines Apfels erreichte, verformte es sich durch zunehmende Hautspannung zu einer ovalen Eiform, zu einer Epaulette, wie sie Frauen und Generäle tragen. War es eine Auszeichnung, oder ein kleines Tier, nahe an meinem rechten Ohr, das mir etwas zuflüstern wollte?

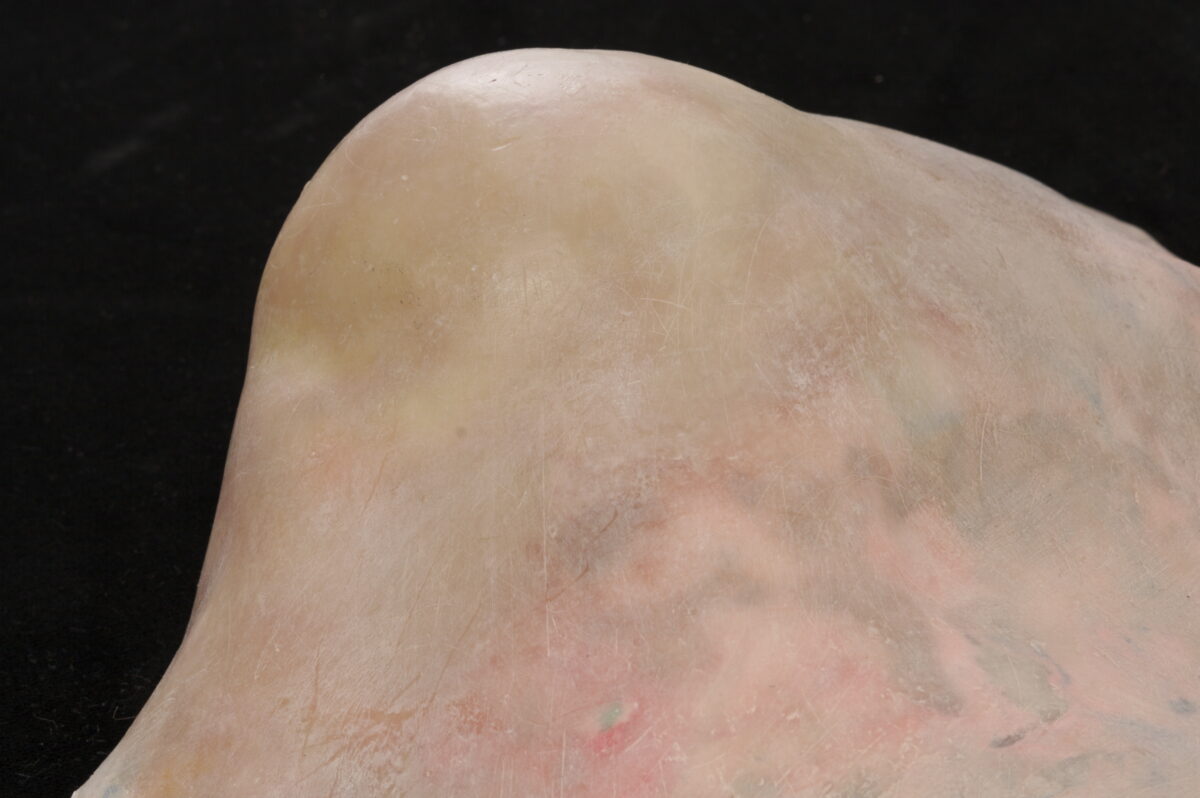

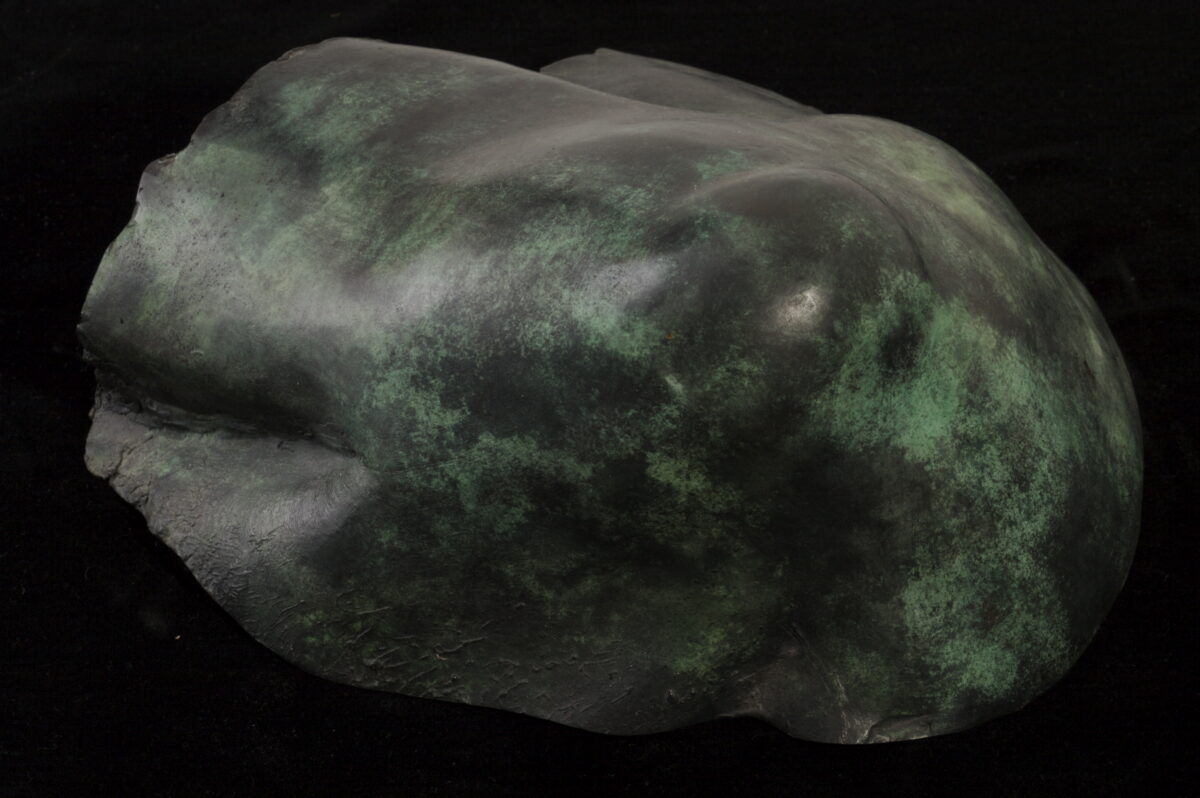

Inspiriert von Van Gogh und Egon Schiele zeichnete ich bereits als Teenager regelmässig Selbstportraits. Ich führe ich diese Praxis bis heute fort. Der eigene Körper ist ein immer verfügbares Model und die zeichnerische Selbstbefragung vor dem Spiegel ist eine gute Übung für den Tag im Atelier. Ich zeichnete mich mit meinem Lipom, fotografierte und filmte den eingenartigen Hügel, der die Landschaft meines Körpers veränderte. Ich goss die Schulter in Gips und Ton ab. Ich erlernte die alte Technik der Moulage und stellte genaue Nachbildungen meiner Schulter her. Moulagen sind aus Wachs geformte und bemalte Skulpturen, realistische Nachbildungen von Hautkrankheiten, die dem medizinischen Unterricht in einer Zeit dienten, als es noch keine Farbfotografie gab. Es ist eine faszinierende und aussterbende Technik. In der Schweiz gibt es nur noch zwei Fachleute, die sie beherrschen und die Museumsbestände restaurieren. Als Medizinstudent war ich von der Moulagensammlung des Universitätsspital Zürich fasziniert und lernte von der damalige Reatauratorin Elisabeth Stoiber einige Grundkenntnisse der Moulagetechnik. Ich fertigte jetzt mehrere Moulagen meiner Schulter an. Ausgegend von Gipsabgüssen liess ich auch Bronzen verschiedener Grösse abgiessen. Die Medizin hat in den letzten Jahrzehnten viele neue bildgebende Verfahren entwickelt. Ich habe auf meinen „Tumor“ die alten bildgebenden Verfahren angewandt.

Der nächste bildhauerische Versuch sollte eine Bronzebüste nach Vorbild der römischen Kaiser sein, mit dem dominanten Lipom auf der Schulter. Der Künstler als Missgebildeter, als Kranker aber der narzistisch überhöhten Pose. Leider stiessen wir auf technische Schwierigkeiten bei der Herstellung des Gipsabdrucks. Der Bildhauer, den ich mit der Herstellung meiner Büste beauftragte, fing mit meinem Rücken und dem Hinterkopf an. Danach wollte er die Gesichtsmaske, dann die Arme und die Brust einzeln in Gipsformen von meinem Körper abnehmen. So weit kam es nie. Bereits nach dem Aushärten der Rückenform wurde es sehr unangenehm. Sie liess sich nicht abnehmen. Der Bildhauer hat zwar meine Haare mit zwar eingeschmiert, aber die Körperhaare und auch die Kopfhaare im Gips einbetoniert. Zudem war meine rechte Ohrmuschel eingegipst und liess sich nicht befreien. Ich sass im Gips fest. Jeder Versuch die Form abzunehmen, tat höllisch weh. Der Bildhauer war zwar ausgewiesener Experte von Gipsabdrücken antiker Statuen, hatte jedoch noch nie mit einem lebenden, behaarten Körper gearbeitet. Ich landete im Gipsraum des Brünner Krankenhauses und musste von kundigen Krankenschwestern Zentimeter für Zentimeter aus dem Gips herausgeschnitten werden. Die Büste wurde nie fertiggestellt und ich gab das Projekt auf.

Krankheit, Krebs und Tod stürzen uns meist in eine Sprachlosigkeit. Das Schicksal macht den Einzelnen stumm in Schock, Trauer und Scham. Ich wollte dieses Thema der Sprachlosigkeit und Tragik des Schicksalshaften zu einem Drama zwischen Gut und Böse entwickeln. Das Lipom auf meiner Schulter wuchs während der Schwangerschaft unserer Tochter Anna. „Ceci n’est pas une boule – La boule est née“ thematisierte das gleichzeitige Wachsen von Gut und Böse, von Leben und Tod. Ende der 90er Jahre habe ich angefangen, medienübergreifende Arbeiten aus Kunsträumen auf Theaterbühnen zu übertragen. Es entstanden publikumsinteraktive Performances wie „Mein Kunst“ (Wiener Festwochen, Rudolfinum Prag), „Von Hunden und Menschen“ (Theater Gessnerallee Zürich) und „Buxbaum, Redlich, Hitler“ am Theaterspektakel Zürich.

Als erster Akt war eine Theaterperformance in der Kunsthalle Rudolfinum in Prag geplant. Ein Chirurg sollte mein Lipom aus der Schulter herausoperieren. Die Performance sollte als Schattentheater im grossen Foyer des Rudolfinum stattfinden. Auf einem halbdurchsichtigen Vorhang sollten sich Videoprojektionen und das schattenhafte Geschehen der Tumoroperation überschneiden. Der Plot war einfach: Frauen gebären Kinder, die Künstler gebären Kunst oder Tumoren. Athena wurde aus dem Oberschenkel von Zeus geboren und der Tumor, der auf meiner Schulter sass, sollte durch einen Kaiserschnitt zum Kunstwerk werden. Ein einfaches Theater. Die Hauptdarsteller: Der Künstler, sein Tumor, der Chirurg und eine Operationsschwester. Der Künstler geht nach Hause, der Tumor bleibt im Museum. Applaus, Vorhang, Licht aus. Leider ging die Sache nicht über die Bühne. Das Datum stand fest und die Einladungskarte war gedruckt. Ich übte bereits mit einem Team von Beleuchtern und Tontechnikern in einem Prager Theater die Details der Aufführung. Wenige Tage vor der Aufführung kam die niederschmetternde Nachricht: Die Ärztekammer der tschechischen Republik hat die öffentliche Aufführung der Operation als unethisch eingestuft. Dem Chirugen Dr. Josef Kalny und der Operationsassistentin wurde es unter Androhung standesrechtlicher Strafe verboten, die Lipomektomie im Rudolfinum vorzunehmen. Die Performance fiel ins Wasser. Wenn der Chirurg nicht ins Theater kommen durfte, kam das Theater zum Chirurgen. In einer Performance in Baden holte ich nach, was in Prag verboten war. Kollege Christian Roi schnitt mir das Lipom mit meiner Katana aus der Schulter. Le coup de sabre du Roi.

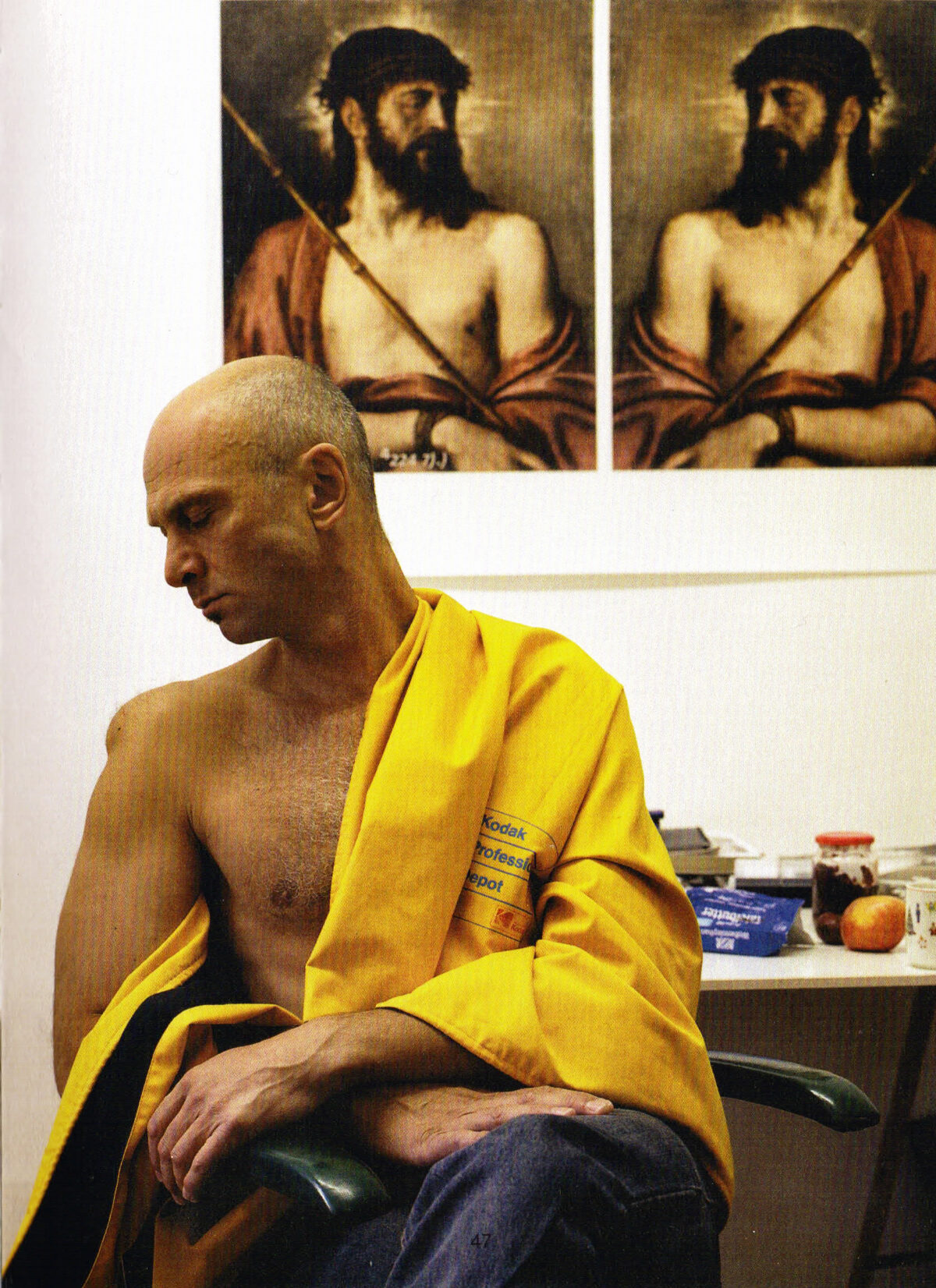

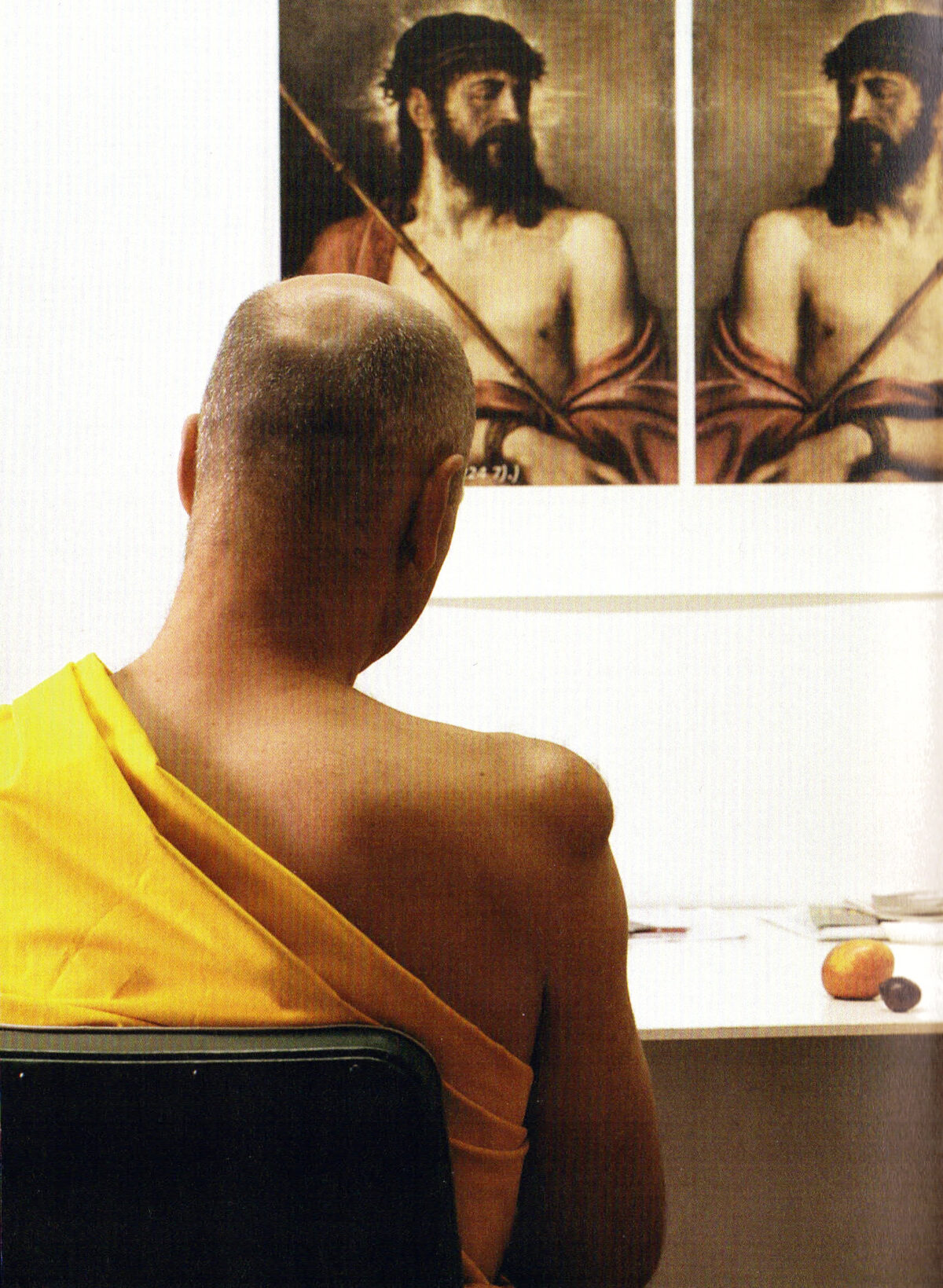

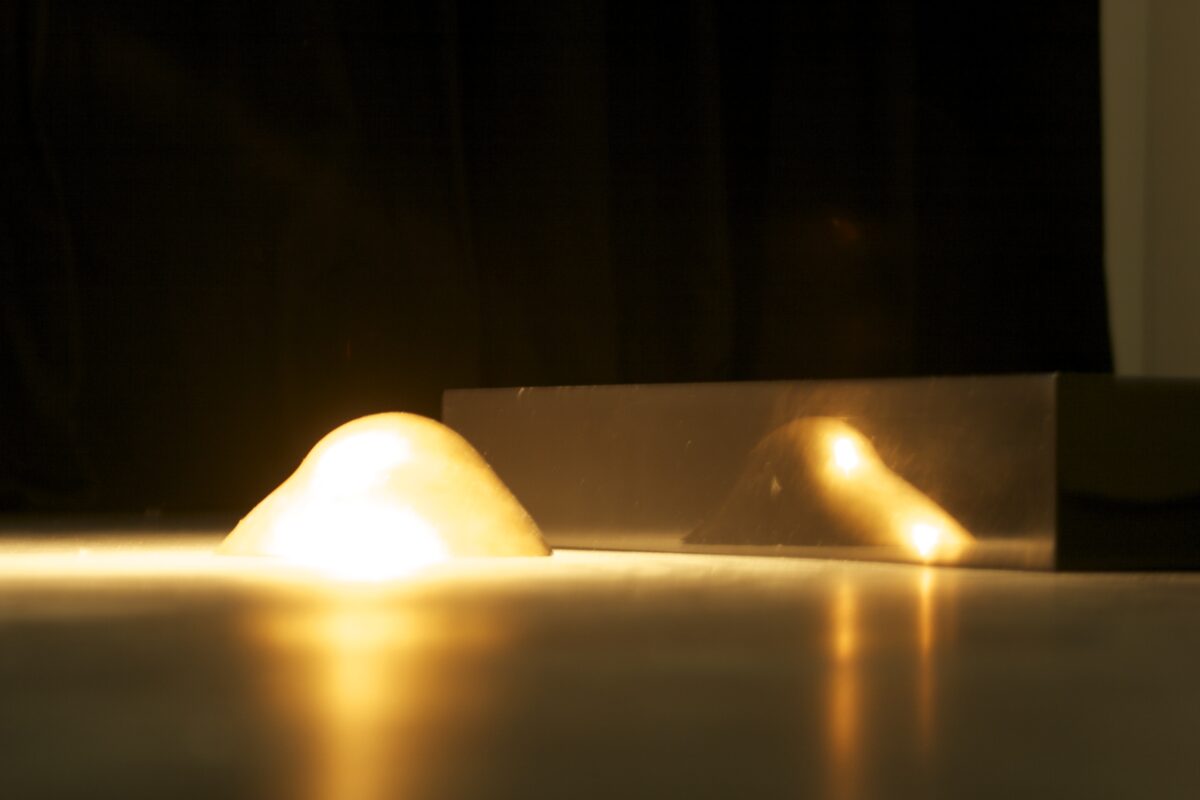

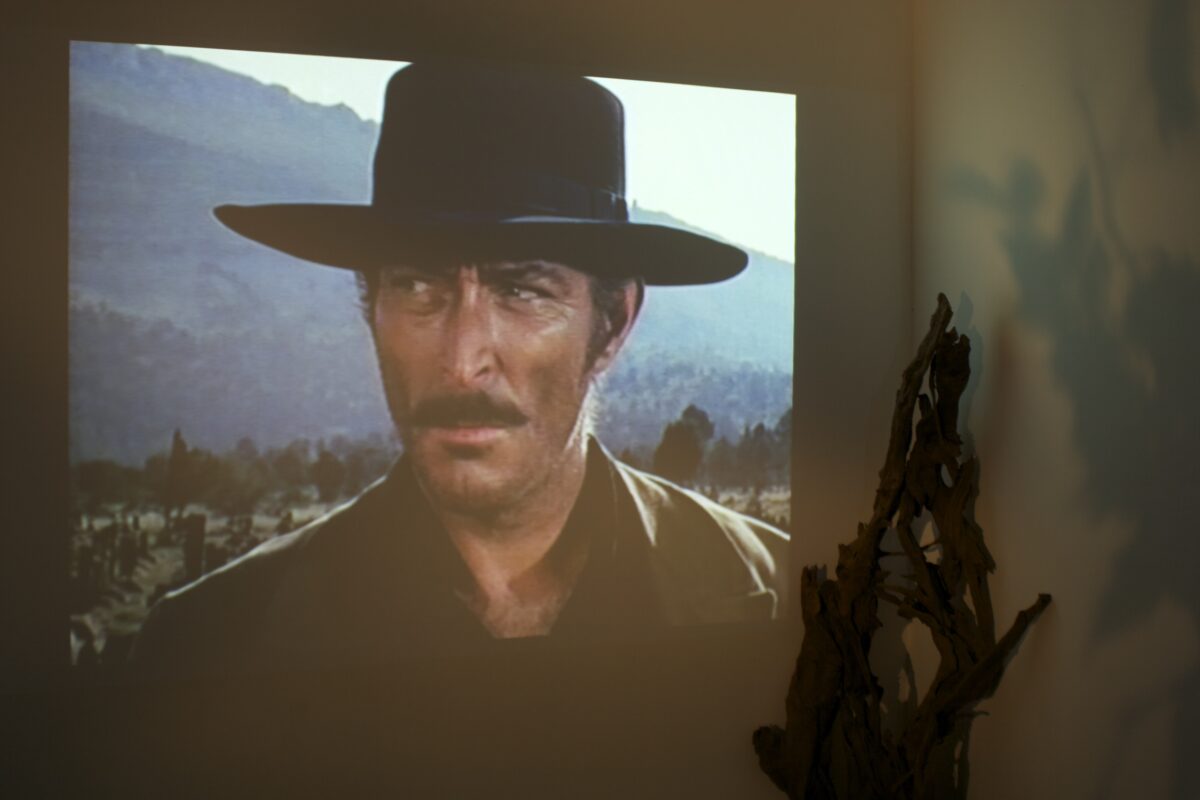

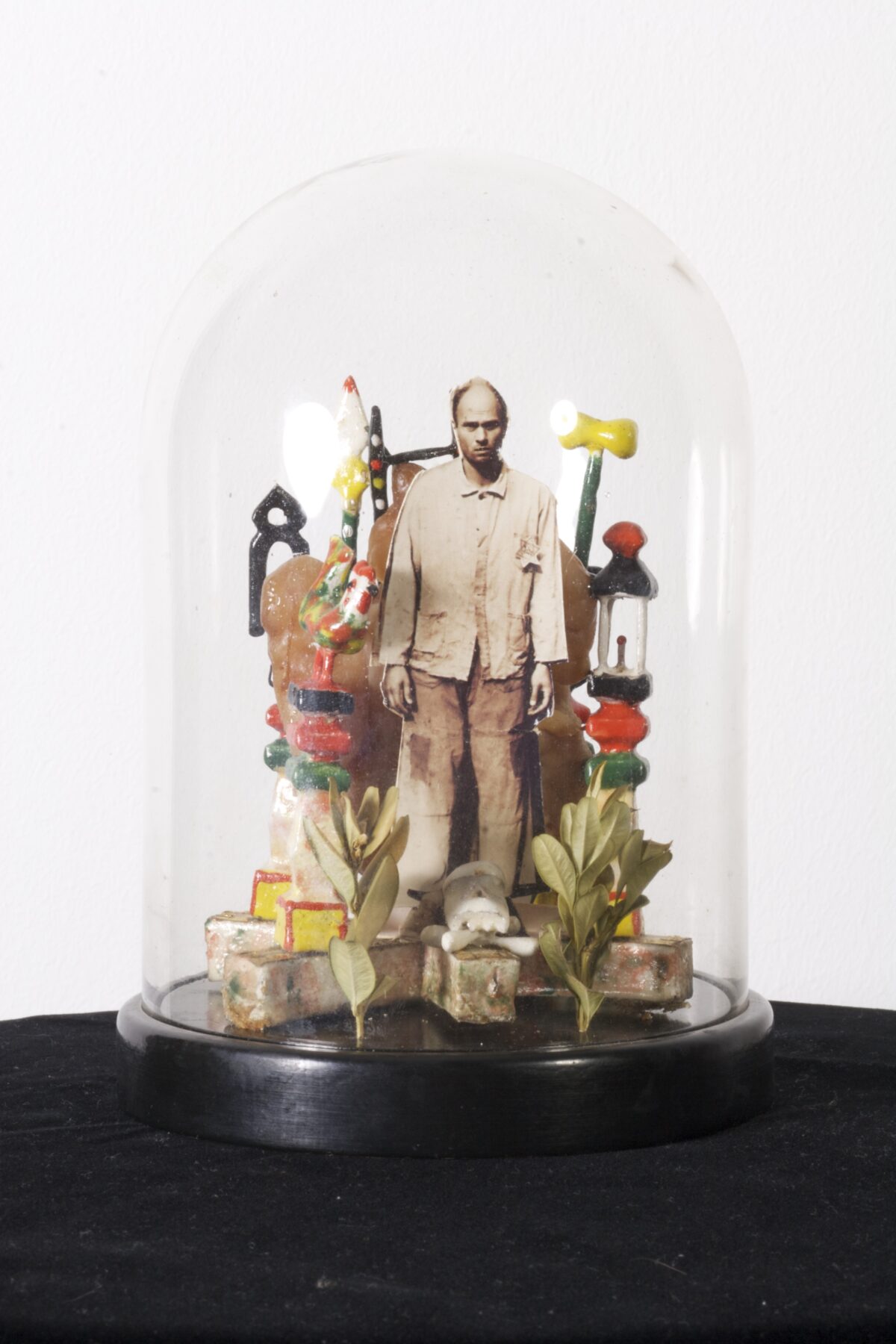

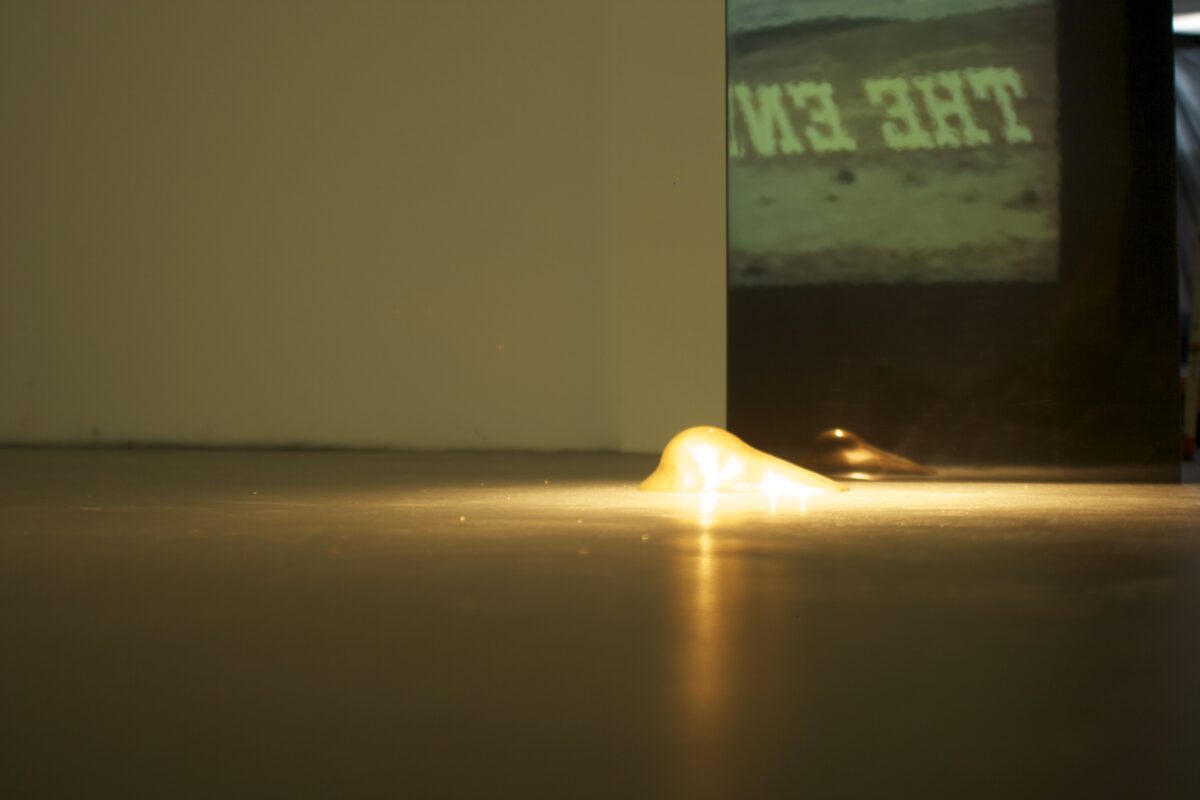

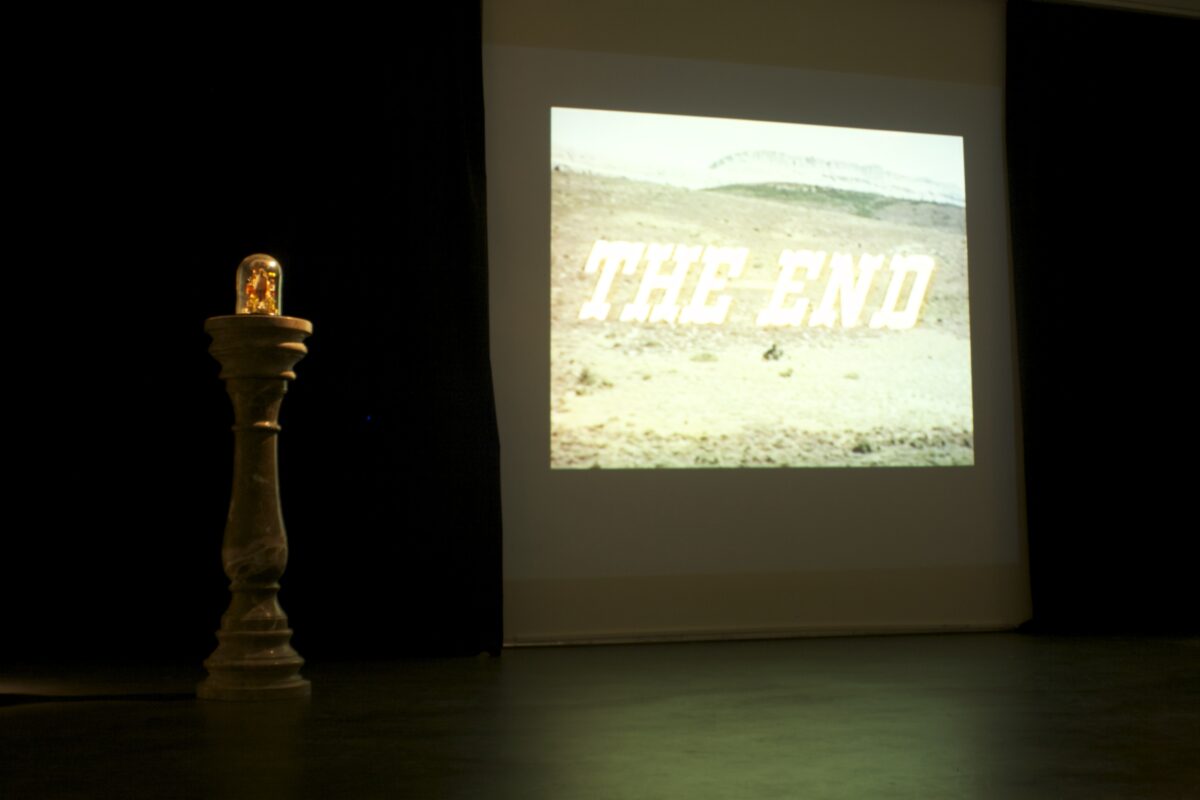

Im Kunstraum Aarau realisierte ich den letzten Akt d es Dramas. Im abgedunkelten Raum lagen die teils hochpolierten, teils mit Grünspan verdunkelten Bronzen wie kleine Hügel einer mexikanischen Landschaft auf dem Boden. Dazwischen standen schwarze Stelen, deren Oberfläche mit Schellack lackiert und zu Hochglanz polliert war, so dass sie wie dunkle Spiegel den Raum reflektierten. Die Holzstelen hatten die Abmessungen meiner Körperteile. Die grösste Stele hatte die Abmessungen Körperhöhe mal Körperbreite mal Tiefe. In der Kiste, in der sie transportiert wurde, hatte ich ganz genau Platz – sie konnte mein Sarg sein. Im abgedunkelten Ausstellungsraum spigelten sich in den schwarzen Stelen die mit Theaterspots punktförmig beleuchteten Bronzen. Die strenge Aufstellung der Skulpturen verwies räumlich auf das zentrale Werk der Ausstellung – den Tumor, den ich zwischenzeitlich herausoperieren liess und in eine Art Reliqienschrein gebettet hatte. Unter einem glockenförmigen Glassturz fixierte ich das Lipom auf die Überreste eines barrocken Calvarienberges, bei dem das Kreuz mit der Jesusfigur fehlte. Der Tumor war das neue Golgatha. Vor den Tumor stellte ich ein Foto von mir. In den Kleidern meines Grossvaters sehe ich wie ein Sträfling aus. Die düstere Inszenierung im Kunstraum Aarau wurde durch zwei Videoprojektionen ergänzt. Es waren Verschnitte des Italowesterns „The Good, the Bad and the Ugly“ von Sergio Leone mit der wunderbarsten Tonspur der Filmgeschichte von Enio Morricone. Eine Videoprojektion zeigte die drei Protagonisten des Italowestern beim entscheidenden Duell mitten in einem mexikanischen Friedhof. Der Gute (Clint Estwood) siegt über das Böse. Eine zweites Videoprojektion zeigte die letzte Szene des Filmes. Der Held gallopiert in einer langen Aufnahme von links nach rechts über die Leinwand ins nächchste Abenteuer, bis die Szene mit dem ikonischen „The End“ den Film abschliesst.

Die Ausstellung im Kunstraum Aarau (2008) bildete den Abschluss meiner Tumorarbeiten, die sich um das Lipom drehten. Ich ahnte nicht, dass ich in wenigen Monaten mit einem wirklichen Tumor konfrontiert sein würde. Er sass nicht gut sichtbar auf meiner Schulter, sondern versteckte sich in meinem Hintern. Nach einem blutigen Stuhlgang schöpfte ich Verdacht und ertastete das Analcarcinom mit dem Zeigefinger, wie ich es so oft bei Rectaluntersuchungen bei Patienten gelernt habe. Ich diagnostizierte einen etwa vier Zentimeter grossen, rauhen und harten Klumpen an der unteren, hinteren Seite meines Darmausgangs, etwa drei Zentimeter ab ano. Die Biopsie bestätigte mein ungutes Gefühl. Es war ein mässig differenziertes Plattenepithelcarcinom, das ich jedoch recht früh genug gefunden habe. Es gab noch keine Metastasen oder Ableger in den Lyphgefässen. Meine Carcinophobie (und der tastende Finger) retteten mir das Leben. Im Rückblick fragte ich nach dem Zusammenhang der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema und der physischen Wirklichkeit. War der Drang, mich mit dem Lipom auf meiner Schulter auseinnaderzusetzen der Ausdruck meines Unbewussten, das den wirklichen Krebs bereits auf dem Radar hatte? Anders gefragt: Hat Kunst mein Leben gerettet?

„Art is a Tumor, Ceci n’est pas une boule – La boule est née, Le coup de sabre du roi“ war eine Reihe von Selbstperformances und eine Werkgruppe die ich schliesslich in einer Ausstellung im Kunstraum Aarau im Jahr 2008 zusammenfasste. Der Ausgangspunkt der Reise war ein kleines Kügelchen, das einige Jahre zuvor auf meiner rechten Schulter zu wachsen begann. Als ehemaliger Assistenzarzt der Chirurgie kannte ich Lipome gut. Lipome sind gutartige, langsam wachsende Fettgewebsgeschwülste der Haut. Sie entarten nie und metastasieren nicht. Wenn sie kosmetisch stören, sind sie leicht zu entfernen. Der Chirurg schneidet die Haut auf und schält das Lipom mit dem Finger heraus – wie eine Orange aus der Schale. Ich wusste, dass mein Lipom ungefährlich war. Es befand sich an einem ungewöhnlichen, gut sichtbaren Ort, auf meiner rechten Schulter. Ich entschloss mich, es wachsen zu lassen. Nach etwa zwei Jahren war es so gross wie eine Orange. Kunst ist Krankheit! Der Körper des Künstlers ist das Werk. Seit dem Medizinstudium leide ich gelegentlich unter karzinophoben Ängsten. Das Lipom auf meiner Schulter wachsen zu lassen, war auch eine Möglichkeit, mich meinen Ängsten vor Tumoren zu stellen – eine Selbstbehandlung. Kunst ist Therapie.

1995 gab ich an der Kunstschule Nürtingen eine Performance mit dem Titel „Kunst ist Krankheit“. Ich liess meinen Körper von Arztkollegen unterschiedlicher Fachrichtung untersuchen, die Befunde zu diktieren und auf Video aufzunehmen. Der medizinische Blick auf den eigenen Körper. Wir publizierten meine Krankenakte. Sie ersetzte die sonst übliche Künstlerbiographie und fängt so an: „Die Krankengeschichte beginnt am 5. Mai 1956 auf der Abteilung für Geburtshilfe des Spitals in Podoli in Prag. Roman Buxbaum wurde nach komplikationsloser Schwangerschaft als einfache, vordere Kopflage geboren. Die Körpergrösse des Neugeborenen war mit 53 cm im Normbereich, ebenso das Körpergewicht mit 2’800 g, Dysmorphien oder Missbildungen fanden sich keine.“

Als Psychiater interessieren mich auch psychologische Zusammenhänge zwischen Kunst und Krankheit. Sigmund Freud vermutete die Quelle der künstlerischen Energie in unbewussten psychischen Konflikten. In zwei berühmten Aufsätzten von 1908 versuchte Freud eine psychoanalytische Deutung unbewusster Motive in einem Bild von Leonardo Da Vinci und der Skulptur Moses von Michelangelo. Freuds These war, dass Künstler ebenso wie Neurotiker ihre libidinösen Triebe unterdrückten. Die Neurotiker produziere Symptome und Künstler sublimieren ihre Libido zu Kunstwerken. Auch ich beschloss, meine Hypochondrie zu Kunst zu verwandeln. Das Lipom auf meiner Schulter war kein Tumor mehr, es war jetzt ein Kunstwerk. Mein Lipom hatte besondere skulpturale Qualitäten. Zu Beginn war es eine schöne kleine Kugel. Als es dann die Grösse eines Apfels erreichte, verformte es sich durch zunehmende Hautspannung zu einer ovalen Eiform, zu einer Epaulette, wie sie Frauen und Generäle tragen. War es eine Auszeichnung, oder ein kleines Tier, nahe an meinem rechten Ohr, das mir etwas zuflüstern wollte?

Inspiriert von Van Gogh und Egon Schiele zeichnete ich bereits als Teenager regelmässig Selbstportraits. Ich führe ich diese Praxis bis heute fort. Der eigene Körper ist ein immer verfügbares Model und die zeichnerische Selbstbefragung vor dem Spiegel ist eine gute Übung für den Tag im Atelier. Ich zeichnete mich mit meinem Lipom, fotografierte und filmte den eingenartigen Hügel, der die Landschaft meines Körpers veränderte. Ich goss die Schulter in Gips und Ton ab. Ich erlernte die alte Technik der Moulage und stellte genaue Nachbildungen meiner Schulter her. Moulagen sind aus Wachs geformte und bemalte Skulpturen, realistische Nachbildungen von Hautkrankheiten, die dem medizinischen Unterricht in einer Zeit dienten, als es noch keine Farbfotografie gab. Es ist eine faszinierende und aussterbende Technik. In der Schweiz gibt es nur noch zwei Fachleute, die sie beherrschen und die Museumsbestände restaurieren. Als Medizinstudent war ich von der Moulagensammlung des Universitätsspital Zürich fasziniert und lernte von der damalige Reatauratorin Elisabeth Stoiber einige Grundkenntnisse der Moulagetechnik. Ich fertigte jetzt mehrere Moulagen meiner Schulter an. Ausgegend von Gipsabgüssen liess ich auch Bronzen verschiedener Grösse abgiessen. Die Medizin hat in den letzten Jahrzehnten viele neue bildgebende Verfahren entwickelt. Ich habe auf meinen „Tumor“ die alten bildgebenden Verfahren angewandt.

Der nächste bildhauerische Versuch sollte eine Bronzebüste nach Vorbild der römischen Kaiser sein, mit dem dominanten Lipom auf der Schulter. Der Künstler als Missgebildeter, als Kranker aber der narzistisch überhöhten Pose. Leider stiessen wir auf technische Schwierigkeiten bei der Herstellung des Gipsabdrucks. Der Bildhauer, den ich mit der Herstellung meiner Büste beauftragte, fing mit meinem Rücken und dem Hinterkopf an. Danach wollte er die Gesichtsmaske, dann die Arme und die Brust einzeln in Gipsformen von meinem Körper abnehmen. So weit kam es nie. Bereits nach dem Aushärten der Rückenform wurde es sehr unangenehm. Sie liess sich nicht abnehmen. Der Bildhauer hat zwar meine Haare mit zwar eingeschmiert, aber die Körperhaare und auch die Kopfhaare im Gips einbetoniert. Zudem war meine rechte Ohrmuschel eingegipst und liess sich nicht befreien. Ich sass im Gips fest. Jeder Versuch die Form abzunehmen, tat höllisch weh. Der Bildhauer war zwar ausgewiesener Experte von Gipsabdrücken antiker Statuen, hatte jedoch noch nie mit einem lebenden, behaarten Körper gearbeitet. Ich landete im Gipsraum des Brünner Krankenhauses und musste von kundigen Krankenschwestern Zentimeter für Zentimeter aus dem Gips herausgeschnitten werden. Die Büste wurde nie fertiggestellt und ich gab das Projekt auf.

Krankheit, Krebs und Tod stürzen uns meist in eine Sprachlosigkeit. Das Schicksal macht den Einzelnen stumm in Schock, Trauer und Scham. Ich wollte dieses Thema der Sprachlosigkeit und Tragik des Schicksalshaften zu einem Drama zwischen Gut und Böse entwickeln. Das Lipom auf meiner Schulter wuchs während der Schwangerschaft unserer Tochter Anna. „Ceci n’est pas une boule – La boule est née“ thematisierte das gleichzeitige Wachsen von Gut und Böse, von Leben und Tod. Ende der 90er Jahre habe ich angefangen, medienübergreifende Arbeiten aus Kunsträumen auf Theaterbühnen zu übertragen. Es entstanden publikumsinteraktive Performances wie „Mein Kunst“ (Wiener Festwochen, Rudolfinum Prag), „Von Hunden und Menschen“ (Theater Gessnerallee Zürich) und „Buxbaum, Redlich, Hitler“ am Theaterspektakel Zürich.

Als erster Akt war eine Theaterperformance in der Kunsthalle Rudolfinum in Prag geplant. Ein Chirurg sollte mein Lipom aus der Schulter herausoperieren. Die Performance sollte als Schattentheater im grossen Foyer des Rudolfinum stattfinden. Auf einem halbdurchsichtigen Vorhang sollten sich Videoprojektionen und das schattenhafte Geschehen der Tumoroperation überschneiden. Der Plot war einfach: Frauen gebären Kinder, die Künstler gebären Kunst oder Tumoren. Athena wurde aus dem Oberschenkel von Zeus geboren und der Tumor, der auf meiner Schulter sass, sollte durch einen Kaiserschnitt zum Kunstwerk werden. Ein einfaches Theater. Die Hauptdarsteller: Der Künstler, sein Tumor, der Chirurg und eine Operationsschwester. Der Künstler geht nach Hause, der Tumor bleibt im Museum. Applaus, Vorhang, Licht aus. Leider ging die Sache nicht über die Bühne. Das Datum stand fest und die Einladungskarte war gedruckt. Ich übte bereits mit einem Team von Beleuchtern und Tontechnikern in einem Prager Theater die Details der Aufführung. Wenige Tage vor der Aufführung kam die niederschmetternde Nachricht: Die Ärztekammer der tschechischen Republik hat die öffentliche Aufführung der Operation als unethisch eingestuft. Dem Chirugen Dr. Josef Kalny und der Operationsassistentin wurde es unter Androhung standesrechtlicher Strafe verboten, die Lipomektomie im Rudolfinum vorzunehmen. Die Performance fiel ins Wasser. Wenn der Chirurg nicht ins Theater kommen durfte, kam das Theater zum Chirurgen. In einer Performance in Baden holte ich nach, was in Prag verboten war. Kollege Christian Roi schnitt mir das Lipom mit meiner Katana aus der Schulter. Le coup de sabre du Roi.

Im Kunstraum Aarau realisierte ich den letzten Akt d es Dramas. Im abgedunkelten Raum lagen die teils hochpolierten, teils mit Grünspan verdunkelten Bronzen wie kleine Hügel einer mexikanischen Landschaft auf dem Boden. Dazwischen standen schwarze Stelen, deren Oberfläche mit Schellack lackiert und zu Hochglanz polliert war, so dass sie wie dunkle Spiegel den Raum reflektierten. Die Holzstelen hatten die Abmessungen meiner Körperteile. Die grösste Stele hatte die Abmessungen Körperhöhe mal Körperbreite mal Tiefe. In der Kiste, in der sie transportiert wurde, hatte ich ganz genau Platz – sie konnte mein Sarg sein. Im abgedunkelten Ausstellungsraum spigelten sich in den schwarzen Stelen die mit Theaterspots punktförmig beleuchteten Bronzen. Die strenge Aufstellung der Skulpturen verwies räumlich auf das zentrale Werk der Ausstellung – den Tumor, den ich zwischenzeitlich herausoperieren liess und in eine Art Reliqienschrein gebettet hatte. Unter einem glockenförmigen Glassturz fixierte ich das Lipom auf die Überreste eines barrocken Calvarienberges, bei dem das Kreuz mit der Jesusfigur fehlte. Der Tumor war das neue Golgatha. Vor den Tumor stellte ich ein Foto von mir. In den Kleidern meines Grossvaters sehe ich wie ein Sträfling aus. Die düstere Inszenierung im Kunstraum Aarau wurde durch zwei Videoprojektionen ergänzt. Es waren Verschnitte des Italowesterns „The Good, the Bad and the Ugly“ von Sergio Leone mit der wunderbarsten Tonspur der Filmgeschichte von Enio Morricone. Eine Videoprojektion zeigte die drei Protagonisten des Italowestern beim entscheidenden Duell mitten in einem mexikanischen Friedhof. Der Gute (Clint Estwood) siegt über das Böse. Eine zweites Videoprojektion zeigte die letzte Szene des Filmes. Der Held gallopiert in einer langen Aufnahme von links nach rechts über die Leinwand ins nächchste Abenteuer, bis die Szene mit dem ikonischen „The End“ den Film abschliesst.

Die Ausstellung im Kunstraum Aarau (2008) bildete den Abschluss meiner Tumorarbeiten, die sich um das Lipom drehten. Ich ahnte nicht, dass ich in wenigen Monaten mit einem wirklichen Tumor konfrontiert sein würde. Er sass nicht gut sichtbar auf meiner Schulter, sondern versteckte sich in meinem Hintern. Nach einem blutigen Stuhlgang schöpfte ich Verdacht und ertastete das Analcarcinom mit dem Zeigefinger, wie ich es so oft bei Rectaluntersuchungen bei Patienten gelernt habe. Ich diagnostizierte einen etwa vier Zentimeter grossen, rauhen und harten Klumpen an der unteren, hinteren Seite meines Darmausgangs, etwa drei Zentimeter ab ano. Die Biopsie bestätigte mein ungutes Gefühl. Es war ein mässig differenziertes Plattenepithelcarcinom, das ich jedoch recht früh genug gefunden habe. Es gab noch keine Metastasen oder Ableger in den Lyphgefässen. Meine Carcinophobie (und der tastende Finger) retteten mir das Leben. Im Rückblick fragte ich nach dem Zusammenhang der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema und der physischen Wirklichkeit. War der Drang, mich mit dem Lipom auf meiner Schulter auseinnaderzusetzen der Ausdruck meines Unbewussten, das den wirklichen Krebs bereits auf dem Radar hatte? Anders gefragt: Hat Kunst mein Leben gerettet?